社内研修において、講師やトレーナーの話術・知識と並んで、もうひとつ決定的に重要な要素があります。それが「研修資料の質」です。いかに優れた内容であっても、スライドや配布資料の構成が悪かったり、視覚的にわかりづらかったりすると、受講者は途中で集中力を失い、学びを定着させることができません。

逆に、受講者の立場を丁寧に想定し、論理的かつ視覚的にも配慮された資料は、それ自体が学びのガイドになり、受講者の理解と行動を深める支えになります。とくに、企業内での教育研修は多忙な業務の合間に行われることが多く、短時間で効果的に伝える必要があるため、資料の構造と表現には細心の注意が求められます。

この記事では、「わかりやすく」「記憶に残る」研修資料を作るための実践的なアプローチを、企画段階から構成設計、デザイン、改善方法に至るまで網羅的にご紹介します。資料作成に悩むすべての担当者の方にとって、きっとお役に立てるかと思います!

なお、資料作成にお困りの方は、「Business Jungle資料作成」をご利用ください。1枚3,000円から、あっと驚く資料作成のお手伝いをさせていただきます!

.png)

本記事の監修 松浦英宗(まつうらえいしゅう)

創業・事業成長に必要なサービスをオールインワンで提供するBusiness Jungleの代表。

外資系戦略コンサルティング会社(アーサー・ディ・リトル・ジャパン)などにおいて、事業戦略立案や資料作成に関する豊富な経験を有する。

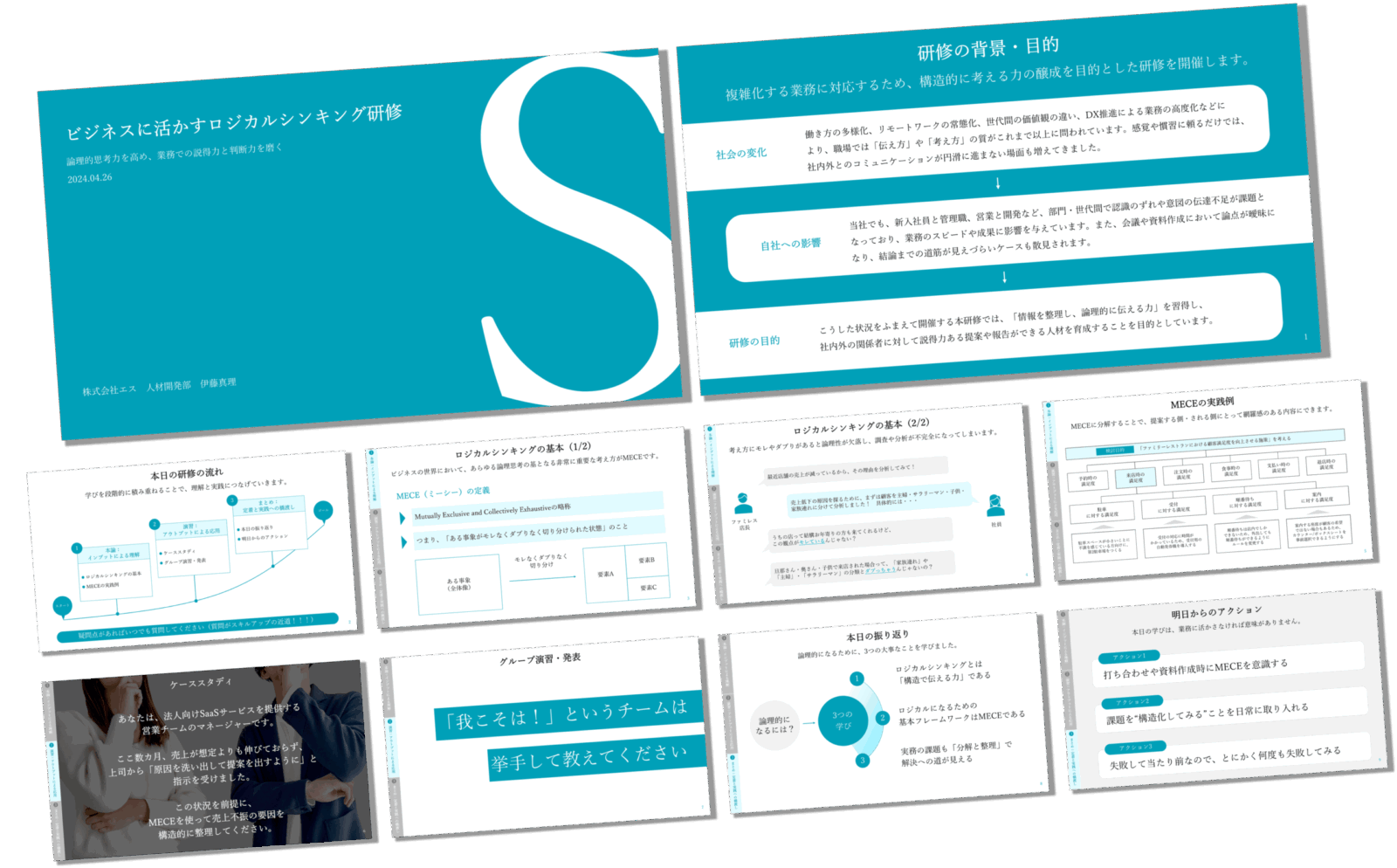

研修資料の例(抜粋版)

なお本記事に登場する企業名・担当者名および資料内容は、機密保持契約に基づき、実際の内容から変更しております。ご了承くださいませ。

企画段階で押さえるべき3つの視点

研修資料作成は、いきなりPowerPointを開いてスライドを作り始めるものではありません。まずは「研修の骨格」を設計することから始まります。この設計が曖昧なまま進めてしまうと、スライドが増えるにつれ目的がぼやけてしまい、結果的に伝わらない資料になってしまいます。

まず最初に確認すべきは、研修の目的です。

知識を身につけさせたいのか、マインドを醸成したいのか、あるいは業務行動の変化を促したいのか。これによって資料の構成や言葉選びは大きく変わります。例えば、スキル研修であれば実践的なフロー図やチェックリストが有効ですが、マインドセット研修では印象に残るストーリーや言葉の重みが大切になります。

次に重要なのは、受講者像の明確化です。

新卒社員と中堅社員、管理職では前提知識も求められる行動もまったく異なります。資料を作る際は、受講者の業務背景や経験年数、抱える課題などを整理したうえで、「この人たちに伝えるなら、どのような言葉で、どのような順序で語れば響くだろうか」という視点を持つことが大切です。

最後に、研修のゴールを言語化し、それに至るまでの到達目標を設けることも忘れてはなりません。

たとえば、「ロジカルシンキングを理解する」だけでは曖昧です。「自分の考えをピラミッド構造で整理し、上司に対して1分で報告できるようになる」など、行動に結びついたゴールを設定しましょう。これにより、資料の設計にも具体性と説得力が生まれます。

資料構成の設計|盛り込むべき要素と具体的な内容

資料構成は、受講者に理解と納得、そして記憶をもたらすための道筋をデザインする作業です。ただ単にスライドを並べていくだけではなく、「どのタイミングで、どんな話題を、どんな順序で伝えるか」という設計が最も重要です。ここでは、一般的な構成に含めるべき要素を紹介します。

表紙スライド

研修名、日付、講師名などを明記します。堅すぎないトーンで、受講者の関心を引くタイトルを心がけるとよいでしょう。

背景・目的

この研修がなぜ必要なのか、なぜ今行うのかを伝える場面です。「社会の変化」「自社の課題」などを説明したうえで、研修を受講することでどのようなメリットがあるのかを示すことができると、受講者も自分事化して研修を受けてくれます。

全体構成の提示

研修がどんな流れで進むか、最初にロードマップを示すことで、受講者は内容を頭の中で整理しながら話を聞くことができます。

本論

研修で扱いたいテーマを、複数ページにわたって説明していきましょう。ここで記載する内容は、受講者に伝えたい内容に応じてさまざまですので、研修目的を踏まえた設計になるようにきちんと考えてみてください。

演習

一方向の講義に偏らないようにするためには、実践を促すワークが有効です。「〇〇という場面を想定して考えてみてください」など、自分事化を促す問いを含めましょう。受講者の気をひきつけるためには、「本論」の前にいきなり演習をはさんでみても面白いと思います。

まとめ・振り返り

研修で紹介した内容を再整理し、印象的なメッセージで締めるパートです。「今日の3つの学び」など、記憶に残るよう工夫します。こうすることで、特に研修の前半で話していた内容を思い出してもらい、学びとして持ち帰ってもらうことができます。

デザイン・表現技法|わかりやすく、印象に残る工夫

研修資料の品質は、文章だけで決まるわけではありません。受講者が一目で内容を理解しやすいよう、視覚的に整理されたデザインと、洗練された表現が不可欠です。ここでいうデザインとは、「派手さを演出するもの」ではなく、「情報の構造を明確に伝える手段」と捉えてくださいね。

まず大切なのは、1スライドに詰め込む情報量を抑えること。

一般的に、人が一度に処理できる情報は限られています。「1スライド1メッセージ」を原則に、1枚で伝える要点はひとつに絞りましょう。また、視線の流れに沿って情報が整理されていることも重要です。上から下、左から右に自然と目が流れるように構成し、キーワードは太字や色で強調すると効果的です。

フォントは見やすさを重視し、使用するのは1種類を基本に。

馴染みのないフォントや文字サイズのばらつきは視認性を下げるので、慣れていないうちは避けるようにしましょう。色使いについては、ベースカラーを1色に統一し、強調用のアクセントカラーを1~2色までにとどめると全体が整って見えます。

図やグラフも積極的に活用しましょう。

抽象的な話は具体的な事例とともに図解されることで、ぐっと理解しやすくなります。特にプロセスや構造を示すときには、ピラミッド型やフローチャート、マトリクス図などを使うことで、より直感的に理解することができます。

スライド完成後の改善とフィードバック活用法

資料が一通り完成しても、それは「完成」ではなく「仮完成」です。本当に効果的な研修資料とは、現場で使われ、フィードバックされ、改善を繰り返す中で徐々に磨かれていくものです。むしろ、資料のアップデートが行われないまま何年も使われているとしたら、その研修の質は停滞している(あるいは悪化している?)可能性が高いでしょう。

まず行いたいのは、他者によるレビューです。自分では分かりやすいと思っていた内容も、第三者から見ると意味が伝わりにくいことが結構あったりしますよね。受講者層に近い同僚などに目を通してもらい、フィードバックを得るのが理想です。

次に、可能であればプレ実施を行い、実際に少人数に対して試してみることです。その中で、説明が冗長になっていないか、演習時間が適切か、受講者の集中が途切れていないかなどを確認します。

研修後には、受講者からのアンケートや口頭での感想を集め、それを資料に反映していきましょう。「どこが印象に残ったか」「どこが分かりづらかったか」といった声は、何よりの改善材料です。また、資料自体にバージョン管理も行い、アップデートを記録していくことで、再利用時の編集や他者との共有もスムーズになります。

すぐに使えるテンプレート

研修資料をうまく作るには、優れた事例を真似るのが一番の近道です。

私たちが作成したテンプレートをいくつかご用意したので、ぜひ使ってみてください。記載されている文章を調整すれば、時間をかけずにプロフェッショナルな研修資料を完成させることができます。

まとめ

成果の出る研修資料は、「読みやすい」だけでなく、「受講者の行動変化まで導く」ために設計されている必要があります。そのためには、単にスライドを整えるのではなく、研修の目的・受講者像・ゴールを明確にし、それに基づいた構成を練り、伝わる言葉と見やすいデザインで表現することが重要です。

さらに、資料は一度作って終わりではなく、実施・改善・再設計というループの中で常にアップデートされるべきものです。社内研修の質を高めたいと考えるすべての担当者にとって、研修資料は単なるツールではなく、教育の質そのものを左右する「戦略的コンテンツ」と言えるでしょう。

本記事の内容を実践することで、より多くの受講者に響き、行動を変えるような資料作成が可能になるはずです。ぜひ今日から、研修資料づくりに活かしてみてください。

ちなみに、「自分で資料を作るのは大変・・・」「プロの力を借りたい!」という方は、「Business Jungle資料作成」をご利用ください!

1枚3,000円から、あっと驚く資料作成のお手伝いをさせていただきます。まずはお気軽にご相談くださいませ。

目次