プレゼン資料や提案書を作成するとき、文章だけではどうしても伝わりにくいことがあると感じたことはありませんか。そんなときに力を発揮するのが図解デザインです。しかし、図解を入れたからといって必ずしも見やすくなるわけではなく、むしろ配置や配色、情報量のバランスを間違えると逆に理解を妨げることさえあります。このコラムでは、図解を効果的に活用して資料全体の理解度を高める方法を徹底的に解説します。

まず図解デザインがなぜ重要なのかを整理したうえで、初心者でも押さえやすい図解デザインの基本ルールを紹介し、代表的な図解の種類とその使い分けを解説します。さらに、レイアウトや視線誘導の設計方法、配色とフォントの選び方、文章との組み合わせ方など、実践的なノウハウを盛り込みました。

この記事を最後まで読めば、今日からあなたの資料が格段にわかりやすくなり、説得力が増すはずです。ぜひご覧ください!

なお、資料作成にお困りの方は、「Business Jungle資料作成」をご利用ください。1枚3,000円から、あっと驚く資料作成のお手伝いをさせていただきます!

.png)

本記事の監修 松浦英宗(まつうらえいしゅう)

創業・事業成長に必要なサービスをオールインワンで提供するBusiness Jungleの代表。

外資系戦略コンサルティング会社(アーサー・ディ・リトル・ジャパン)などにおいて、事業戦略立案や資料作成に関する豊富な経験を有する。

はじめに|なぜ図解デザインが資料の理解度を変えるのか

図解は、単なる装飾ではありません。情報を直感的に理解させ、記憶に残りやすくする強力な手段です。人間の脳は文字情報よりも視覚情報を優先的に処理します。研究によると、視覚情報は文字情報の六万倍の速度で処理されると言われています。つまり、同じ情報を文章で説明するよりも、図解で見せたほうが圧倒的に早く理解されるのです。

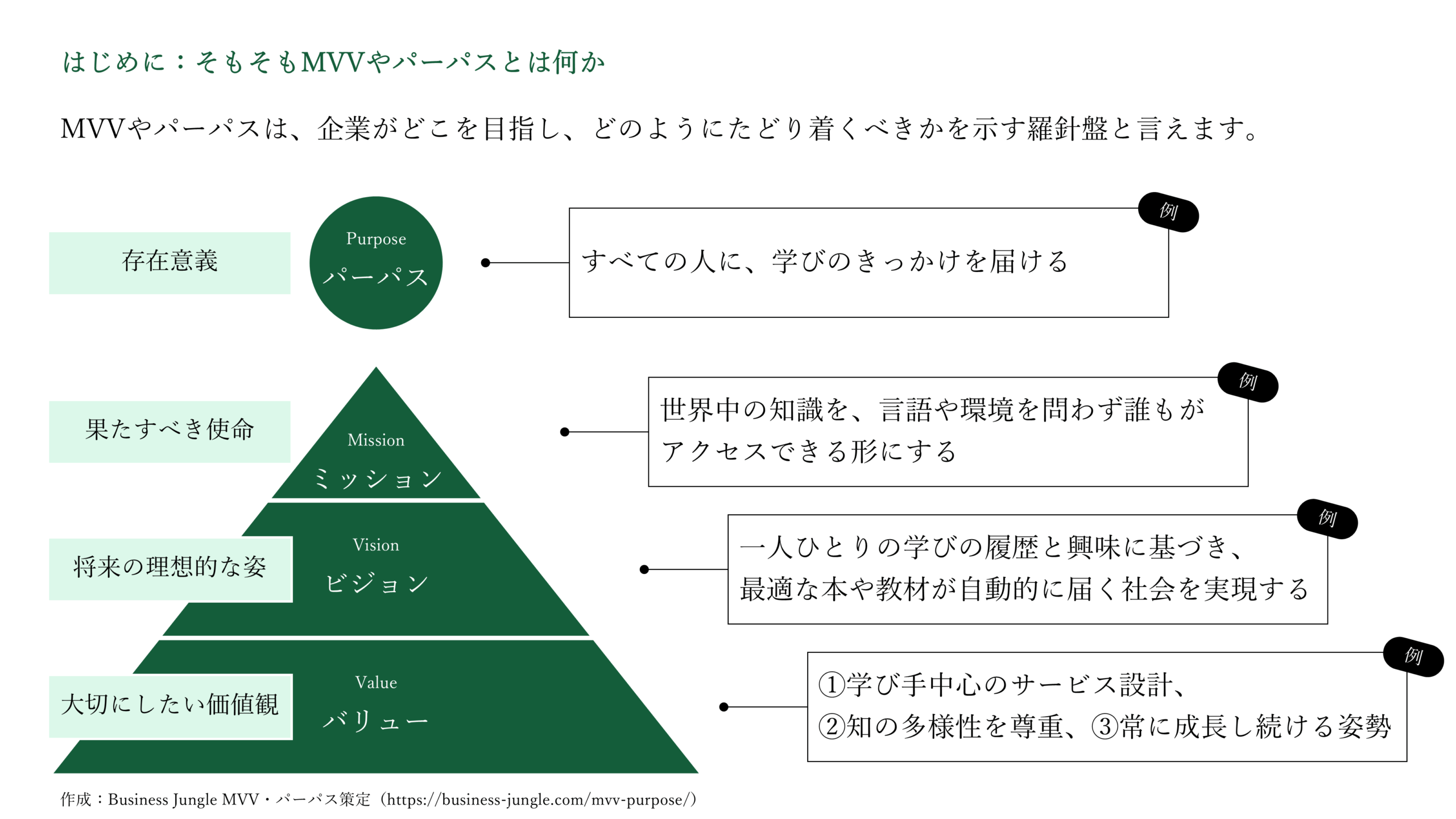

さらに、図解は複雑な関係性やプロセスを一枚の絵として提示できるため、全体像を把握するのに役立ちます。例えば事業計画のフローを文章で説明すると何段落にもなりますが、フローチャートにすれば一目で流れがわかります。ピラミッド型の図を使えば、要素の優先順位や階層構造が直感的に理解できます。

また、図解は感情にも訴えかけます。色や形、アイコンを適切に用いることで、情報がただのデータではなく意味を持ったメッセージとして伝わります。プレゼンの場面では、図解一枚が聴衆の納得感を一気に高めることがあります。だからこそ、図解デザインを学ぶことは単なる見た目の改善ではなく、コミュニケーション能力そのものを高めることにつながるのです。

図解デザインの基本ルールを押さえる

図解デザインには守るべき基本があります。

まず意識したいのはシンプルさです。図に載せる情報は必要最小限に絞り、見た瞬間に理解できる状態を目指します。図の中に文字を詰め込みすぎると、結局読む負担が増えてしまい、文章と変わらなくなります。図は文章の代わりではなく、文章を補完する存在として機能させるのが理想です。

次に重要なのが一貫性です。同じ資料の中で図のスタイルがバラバラだと、読む人は無意識に違和感を覚えます。フォントサイズ、矢印の太さ、色の使い方などをそろえることで、資料全体が統一感を持ち、安心して読み進められるようになります。

そして視線の流れを意識します。人の目は左上から右下に向かう傾向があるため、情報は左上から重要なものを配置し、補足情報を下や右に置くと自然に読まれます。矢印や番号を使って読む順番を明示するのも効果的です。

最後に余白を確保することも忘れてはいけません。図の周囲や要素の間に十分なスペースを取り、窮屈さをなくすことで、情報のグルーピングが明確になり、理解がスムーズになります。

図解の種類と使い分け(フローチャート・ピラミッド・マトリクス)

図解には多くの種類がありますが、それぞれ得意とする表現が異なります。

フローチャートは工程や手順を可視化するのに最適な手段であり、プロジェクトの進行ステップや業務フローを整理するときに真価を発揮します。たとえば新しいサービスの導入プロセスを説明する際、テキストで「まずAを実施し、その後Bに進み、条件が整えばCへ」と書いても複雑に見えますが、フローチャートにすれば開始から終了までの流れが矢印で直感的に理解できます。分岐条件が複数ある場合や、複雑な承認ルートが含まれる場合も、フローチャートなら関係者全員が同じ認識を持ちやすく、会議中の議論もスムーズに進みます。

<フローチャートのサンプル>

ピラミッド型は、情報の階層構造や優先順位を示すのに向いています。戦略のレイヤーを「ミッション・ビジョン・バリュー」の順に積み上げると、会社が何を目指し、どんな価値観で動いているかが一目で伝わります。またマーケティング施策の優先度を上位から並べるときや、組織の意思決定の基準を重み付け順に示したいときにも効果的です。上から下へ視線を移すことで自然と「これは一番重要」「これはその次」と読者が理解できるため、説得力が高まります。プレゼンテーションでピラミッドを使えば、聴衆が結論から納得しやすく、説明全体の流れが明快になります。

<ピラミッドのサンプル>

マトリクスは二軸で物事を分類したいときに欠かせない手法です。縦軸に重要度、横軸に緊急度を設定すれば、タスクの優先順位を一目で確認できますし、縦軸に市場規模、横軸に競合強度を設定すれば、どの市場に参入すべきかのポジショニング分析になります。マトリクスの魅力は、複数の要素を同時に比較できる点にあります。言葉で説明すると長くなる「このグループは優先度が高いが緊急ではない」というような情報も、マトリクス上の位置を指し示すだけで理解されます。戦略立案の会議やアイデア出しのワークショップでも、ホワイトボードに即興でマトリクスを描くと参加者全員の意見が整理され、議論が深まります。

<マトリクスのサンプル>

レイアウトの整え方と視線誘導の考え方

図解の力を最大限に引き出すには、レイアウトが決定的に重要です。要素が整理されずバラバラに置かれていると、せっかくの情報も混乱を招きます。まずは見えないガイドラインを設定する意識を持ちましょう。縦横に揃った配置はそれだけで洗練された印象を与えます。左右や上下の余白を均等に保つと、ページ全体が整い、情報のグルーピングが視覚的に明確になります。

視線誘導を考えると、ただ並べるだけでは不十分です。人間の目は自然と左上から右下に動く傾向があるため、重要な情報は左上に、次のステップや補足は右下に配置することで、読者は迷わず情報を追えます。矢印を活用すれば情報の流れをさらに明確にできますし、複雑なプロセスでは番号を振ることで「どこから見始めればいいか」が一瞬で分かります。特にプレゼン用スライドでは、ページをめくった瞬間に視線が結論へ導かれるような配置を意識することが大切です。

ページ全体の構造設計も忘れてはいけません。タイトルや結論を上部に置き、メインの図解を中央に、詳細な説明やアクションを下部に配置することで、情報がトップダウンで流れます。このようなレイアウトを繰り返し使うと、読者は毎回同じパターンで情報を処理できるため、理解速度が向上します。

配色とフォントの選び方で印象を統一する

配色は資料の印象を決める強力な要素です。三色ルールを意識してベースカラー、メインカラー、アクセントカラーを選ぶと、視覚的なノイズが減り、統一感が生まれます。ベースカラーには背景や広い面積に適した落ち着いた色を用い、メインカラーにはブランドカラーや視認性の高い色を使います。アクセントカラーは強調箇所にだけ使い、目を引きたいポイントを際立たせます。たとえばグラフでは、注目すべき数値だけアクセントカラーで示すと、読者が瞬時に焦点を合わせられます。

フォントも同様に一貫性が求められます。見出しは大きく太字で力強く、本文は可読性の高いフォントで揃えるとメリハリが生まれます。複数のフォントを混ぜると素人感が出てしまうため、基本は一種類、見出し用と本文用の二種類までにとどめます。行間や文字間隔も揃えると、読みやすさが飛躍的に向上します。統一された配色とフォントは、資料全体の完成度を高めると同時に、作成者の信頼性を読者に伝えます。

図解を分かりやすくするための文章の工夫

図解は視覚的に情報を伝える優れた手段ですが、図解だけでは誤解される可能性があることを忘れてはいけません。たとえ直感的に理解できるように作ったとしても、読み手が異なる解釈をしてしまうことがあります。そのため、図の近くに短い説明文を添えることが不可欠です。説明文は長すぎると図解のメリットである直感性を損ねてしまうため、一文で「この図は何を示しているのか」を言い切ることを意識しましょう。たとえば「この図はプロジェクトの進行ステップを表しています」「このピラミッドは施策の優先順位を示します」といった一言を添えるだけで、読み手の理解はぐっと早まります。

また、図と文章の距離が離れていると、読者は視線を行ったり来たりさせなければならず、理解が途切れやすくなります。キャプションやラベルは図のすぐ下、もしくは横に配置し、図解と説明が一体になって見えるようにします。図と文章がセットで表示されることで、頭の中で情報を結びつける手間が減り、理解のスピードが上がります。文章のトーンも統一することで資料全体の一貫性が高まり、ページごとに雰囲気が変わる不自然さがなくなります。特に社内用資料では敬体(です・ます調)、外部提案では常体(である調)など、目的に合わせた書き方で統一すると、資料全体の信頼性が高まります。

さらに、説明文では結論を先に置き、その後に補足を入れると効果的です。人は最初に目にした情報を重要だと認識するため、ページを開いた瞬間に何を伝えたいのかが明確になります。長い説明が必要な場合は、詳細は脚注や補足スライドに回し、図解の近くには要点だけを残しておくと、情報が整理されて見やすくなります。

プロが使う図解デザインのツールとテンプレート

効率的に見やすい図解を作るには、ツールの活用が欠かせません。もっとも身近なのはPowerPointやGoogleスライドで、基本的な図形やスマートアートを使えば、フローチャートやピラミッド図も手軽に作成できます。さらに一歩進んだデザインを求めるなら、CanvaやFigmaが便利です。Canvaは豊富なテンプレートと直感的な操作性が魅力で、デザイン経験がない人でも短時間でプロ品質の図解を作成できます。Figmaはより自由度の高いデザインが可能で、チームで同時編集できる点が強みです。

また、複雑なフローチャートや業務フローを作成するならLucidchartやMiroが有効です。これらはオンラインで利用でき、リアルタイムで複数人が編集可能なため、ワークショップや会議中に図解を作りながら議論を進められます。結果として合意形成がスピーディーに行えるという副次的な効果もあります。

テンプレートを活用するときは、ただ既製のデザインを使うのではなく、自社のブランドカラーやフォントに合わせて調整し、独自性を出すことが重要です。そのまま使うと他社の資料と似通ってしまうリスクがあるため、アイコンの形や色のトーンを変えるだけでも差別化につながります。テンプレートを賢く使いこなせば、ゼロから作るよりも制作時間を大幅に短縮しつつ、クオリティと統一感を両立できます。

よくある失敗例と改善のポイント

図解デザインでよくある失敗は、まず情報の詰め込みすぎです。あれもこれも盛り込みたくなってしまう気持ちは理解できますが、情報量が増えるほど図解は複雑になり、かえって理解を妨げます。改善の第一歩は要素を絞り込むことです。伝えたいメッセージを一つに絞り、不要な要素を削ることで、図が呼吸できるようになり、視覚的に整理されます。

色の使いすぎも大きな問題です。複数の鮮やかな色を同じページで使うと、読者の目はどこに注目すればよいか分からなくなります。落ち着いたベースカラーを基調にし、注目してほしい箇所だけアクセントカラーで強調することで、視線が自然に集まります。

矢印を過剰に使うのもよくあるミスです。流れを示すための矢印が多すぎると、かえって混乱を招きます。必要最低限に絞り、ステップ番号や色分けで補完すると、すっきりとした図解に仕上がります。

図解と文章が離れて配置されていると、視線移動が増えて読者が疲れます。改善策としては、図の近くに短いキャプションを追加し、図解と説明がセットで理解できるようにすることです。これにより図解の意味が瞬時に伝わり、会議やプレゼンの場でも説明がスムーズになります。

まとめ|今日からできる図解デザイン改善アクション

図解デザインは高度なスキルではなく、基本ルールを理解して実践するだけで大きな効果を発揮します。情報を削ぎ落として要点を絞り、レイアウトと配色を整え、短くわかりやすい文章を添える。この三つの流れを意識するだけで、資料は格段に見やすくなります。 まずは次に作る資料で一つの図解を丁寧に改善してみてください。要素を整理し、色とフォントを揃え、キャプションを付ける。この小さな取り組みだけでも、相手の理解度と納得感は大きく変わります。改善を繰り返すことで、あなたの資料はますます洗練され、社内外での説得力が増し、提案やプレゼンの成功率が高まるはずです。

ちなみに、「自分で資料を作るのは大変・・・」「プロの力を借りたい!」という方は、「Business Jungle資料作成」をご利用ください!1枚3,000円から、あっと驚く資料作成のお手伝いをさせていただきます。まずはお気軽にご相談くださいませ。

目次