サービス紹介資料は、営業現場において自社の魅力を伝える最前線の武器です。

どれほど優れた商品やサービスを持っていても、その価値が相手に伝わらなければ成果にはつながりません。近年はオンライン商談の普及により、資料を通じて短時間で信頼を得る必要性が増しています。見やすく、分かりやすく、そして行動を促す設計が求められています。

本コラムでは、成果を変えるサービス紹介資料の役割と基本構成を整理したうえで、実際に成果を出すために押さえておきたい7つのコツを具体的に解説します。ぜひ最後までご覧ください!

なお、資料作成にお困りの方は、「Business Jungle資料作成」をご利用ください。1枚3,000円から、あっと驚く資料作成のお手伝いをさせていただきます!

.png)

本記事の監修 松浦英宗(まつうらえいしゅう)

創業・事業成長に必要なサービスをオールインワンで提供するBusiness Jungleの代表。

外資系戦略コンサルティング会社(アーサー・ディ・リトル・ジャパン)などにおいて、事業戦略立案や資料作成に関する豊富な経験を有する。

サービス紹介資料の役割と基本構成

サービス紹介資料には、大きく3つの役割があります。

1つ目は自社やサービスの存在を分かりやすく伝えること、2つ目は競合との差別化を明確に示すこと、3つ目は読み手に具体的な行動を促すことです。営業現場では、これら3つが揃っていなければ成約につながりにくくなります。

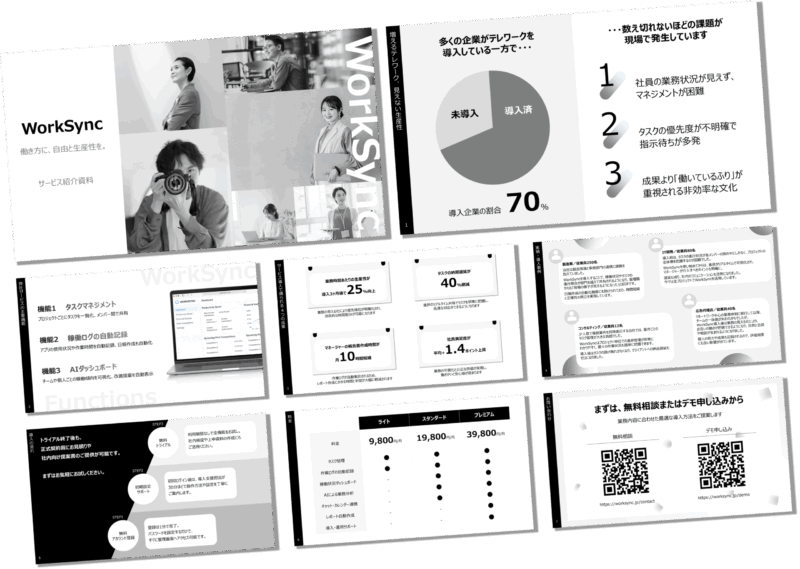

基本構成としては、まず表紙でサービス名やブランドイメージを示し、導入部分で相手の課題を提示します。そのうえで、サービスの概要や特長、導入事例、価格や導入の流れを整理し、最後に問い合わせや行動を促す締めくくりを設けることが一般的です。

重要なのは、順序に一貫性を持たせることです。情報が散漫だと相手にストレスを与え、成果を逃してしまいます。また、1スライド1メッセージを意識し、余白を活用したレイアウトにすることで、伝わりやすさが格段に向上します。

さらに、資料は単なる説明書ではなく、営業担当者の話を補強するサポート役である点を忘れてはいけません。すべてを詰め込みすぎず、相手が理解すべき要点を明確に絞り込むことが成果につながる基本構成の大前提です。

コツ1|目的を明確にしてゴールから逆算する

サービス紹介資料は単なる情報の羅列ではなく、最終的に相手にどのような行動を起こしてほしいのかを意識して設計する必要があります。資料の目的が明確でないと、見せたい情報だけを並べた自己満足の資料になってしまい、商談の成果を大きく損ないます。

目的設定の第一歩は、資料を使用する場面を具体化することです。新規顧客への提案なのか、既存顧客への追加提案なのかによって、盛り込む情報や強調すべきポイントは変わります。新規向けならサービスの全体像や安心感を重視し、既存顧客向けなら導入事例や効果の数値にフォーカスする方が効果的です。

ゴールを逆算して考えると、各スライドに何を配置すべきかが自然と決まります。例えば、ゴールが「問い合わせを増やすこと」であれば、最後のページに問い合わせ先や申し込みフォームへの導線を強調することが必須です。逆に、導入ハードルを下げるための「まずは無料体験」というステップをゴールに設定すれば、そのメリットを強調した構成を組む必要があります。

このように、最初にゴールを明確化し、そこから逆算して構成を組み立てることで、サービス紹介資料は単なる情報提供の道具から、成果を生む営業戦略の武器へと変わります。

コツ2|ターゲットを具体化し相手に合わせた表現をする

成果を出すサービス紹介資料は、ターゲットを明確に想定して作られています。ターゲットが曖昧なまま作成すると、誰にも刺さらない資料になりがちです。例えば、経営層と現場担当者では関心が異なります。経営層は投資対効果や長期的なメリットを重視しますが、現場担当者は使いやすさや導入のしやすさに関心を持ちます。

具体的なターゲット像を描くために、ペルソナ設計を取り入れるのが有効です。ペルソナとは、典型的な顧客像を具体的な人物像として表現する手法です。年齢や役職、課題、意思決定に関わるポイントなどを細かく設定することで、相手に寄り添った表現ができます。

また、業界や業種によって適切な言葉の選び方も変わります。専門用語を多用しても理解されにくい相手には、平易な表現で説明すべきですし、逆に専門家を相手にする場合には適切な専門用語を交えることで信頼性を高められます。

表現を相手に合わせることで、資料そのものが営業担当者の代わりに信頼を生む存在となります。特にオンライン商談では、対面よりも資料への依存度が高くなるため、ターゲットの理解度や関心に合わせた表現を徹底することが成功の鍵となります。

コツ3|ストーリー性を持たせて伝える流れを設計する

人は情報を単なるデータとしてよりも、物語として受け取ったほうが記憶に残りやすいと言われます。サービス紹介資料においても、ストーリー性を意識した構成は大きな武器となります。

ストーリーを作る際の基本は、相手の課題を提示し、その課題を自社サービスでどう解決できるかを順序立てて説明することです。まず現状の問題点を明確にし、そのまま放置するとどんなリスクがあるかを示す。次に、自社サービスがその課題をどう解決するのかを具体的に提示し、最後に成功事例や導入後のイメージを描く。この流れは、映画や小説のように起承転結を持たせることで、読み手の感情に働きかけます。

また、ストーリー性を高めるには、データや事例を物語の一部として組み込むことが効果的です。単にサービスの特長を列挙するよりも、ある顧客が抱えていた課題と解決までのプロセスを紹介することで、相手は自分ごととしてイメージしやすくなります。

商談の場では、営業担当者が語る言葉と資料のストーリーが一致していることも重要です。矛盾が生じると信頼を損なうため、資料のストーリーは実際の営業トークを支える軸として設計する必要があります。

コツ4|視覚的に伝わるデザインを取り入れる

デザインは資料の内容以上に相手の印象を左右します。同じ内容でも、デザインが整っているかどうかで理解度や信頼感が大きく変わります。特にサービス紹介資料では、限られた時間で相手に理解してもらうため、視覚的に伝わる工夫が不可欠です。

まず、文字量を詰め込みすぎないことが基本です。長文を小さい文字で並べると、読む気を失わせてしまいます。1スライド1メッセージを守り、大きなフォントと適度な余白を確保することが重要です。さらに、配色はブランドカラーを基調としつつ、見やすさを優先する必要があります。背景と文字のコントラストを十分にとり、アクセントカラーを限定的に使うことでメリハリが生まれます。

また、図解やアイコンの活用は理解を大きく助けます。複雑なプロセスを文章で説明するよりも、フロー図やイラストで示す方が直感的に理解できます。ただし、装飾過多になると逆効果なので、情報を整理する目的でのみ活用することが大切です。

フォントも統一感を持たせることが必須です。タイトル用と本文用のフォントは1種類に絞り、全体で一貫性を保つことでプロフェッショナルな印象を与えられます。視覚的に伝わるデザインは、内容を引き立て、営業担当者が話す言葉に信頼性を与える重要な要素です。

コツ5|数値・事例で説得力を高める

営業資料における最大の課題は、相手に納得してもらうことです。そのためには、主観的な表現よりも客観的な裏付けが不可欠です。数値や事例を盛り込むことで、説得力を大幅に高めることができます。

例えば、導入実績の件数や顧客満足度、コスト削減効果などの定量データは、相手が投資判断を行う際の大きな根拠になります。また、定性的な事例も効果的です。特定の企業がどのような課題を抱え、自社サービスによってどのように改善されたかを紹介することで、相手が自分の状況に当てはめてイメージしやすくなります。

重要なのは、数値や事例を羅列するのではなく、相手にとって意味のある形で提示することです。例えば、ROIの改善を強調すべき場面で顧客満足度だけを示しても、意思決定にはつながりにくい場合があります。資料を使用する場面やターゲットに応じて、どの数値や事例が最も効果的かを選び抜くことが大切です。

数値や事例は信頼感を裏付ける強力な材料であると同時に、競合との差別化を示す武器でもあります。他社にはない実績や成功事例を強調することで、相手にとって唯一無二の価値を感じさせることができます。

コツ6|読み手の行動を促すCTAを明確にする

どれだけ丁寧に作られたサービス紹介資料でも、読み手が具体的な行動に移さなければ成果には結びつきません。そのため、CTA(Call to Action:行動喚起)を明確に設計することが不可欠です。

CTAには、問い合わせ、資料請求、デモ体験、見積もり依頼などがあります。重要なのは、読み手にとって次の行動が何かを迷わせないことです。例えば、最後のスライドにシンプルな問い合わせ先を掲載するだけではなく、QRコードやクリック可能なリンクを設置することで、行動へのハードルを下げられます。

また、行動を促すメッセージは相手の心理に寄り添ったものであるべきです。単に「お問い合わせはこちら」とするよりも、「課題解決の第一歩を踏み出しましょう」といった前向きな表現にすることで、心理的な後押しができます。

さらに、CTAは資料全体を通して自然に誘導される流れを設計することが大切です。課題提示から解決策、事例、効果を順に伝えた後にCTAが出てくると、相手は自然に行動したくなります。CTAを単なるおまけにせず、全体構成のゴールとして明確に設計することが、成約率を左右します。

コツ7|定期的な改善とアップデートで成果を最大化する

サービス紹介資料は一度作ったら終わりではなく、常に改善し続けることで成果が高まります。市場環境や顧客のニーズは変化し続けており、それに合わせて資料をアップデートしなければ古びてしまいます。

改善の第一歩は、実際の営業現場からのフィードバックを収集することです。どのスライドで相手の反応が良かったか、どこで理解が止まったかといった情報を整理し、改善ポイントを明確にします。営業担当者の声だけでなく、顧客からの直接的な反応を参考にすることも有効です。

また、最新の実績や事例を追加することも重要です。数年前のデータや古い事例だけでは、信頼性に欠けてしまいます。常に最新の数値や成功事例を更新し続けることで、相手に安心感を与えられます。

さらに、デザインのトレンドも意識してアップデートすべきです。資料の見た目が古いと、それだけでサービス自体が時代遅れに見えてしまうリスクがあります。フォントや配色の改善、図解の刷新など、小さな変更でも大きな効果をもたらします。

定期的に改善とアップデートを繰り返すことで、サービス紹介資料は常に最新で信頼できるものとなり、成果を最大化し続けることができます。

まとめ

サービス紹介資料は営業の成果を大きく左右する重要な要素です。

その役割と基本構成を押さえたうえで、目的の明確化、ターゲット設定、ストーリー性、デザイン、数値と事例、CTAの設計、定期的な改善という7つのコツを実践すれば、資料は単なる説明書ではなく成果を生み出す戦略的な武器になります。

変化の激しい時代だからこそ、資料も進化し続ける必要があります。本コラムを参考に、自社のサービス紹介資料を見直し、営業成果の向上につなげてください!

ちなみに、「自分で資料を作るのは大変・・・」「プロの力を借りたい!」という方は、「Business Jungle資料作成」をご利用ください!1枚3,000円から、あっと驚く資料作成のお手伝いをさせていただきます。まずはお気軽にご相談くださいませ。

目次