会社紹介資料とは、自社の事業内容・実績・強み・ビジョンなどを、社外の相手にわかりやすく伝えるための資料です。営業・採用・資金調達・提携など、あらゆるビジネスシーンで使われる「企業の顔」となる存在です。

特に営業の場面では、初対面の相手に信頼感を与えるための最初の武器になります。「この会社は何をしているのか?」「どれくらい信頼できるのか?」といった情報を、数ページで的確に伝える必要があります。

また、採用活動では、求職者に企業のカルチャーや価値観を伝える重要なツールです。「どんな想いで事業をしているか」「どんな人材を求めているか」を表現することで、ミスマッチを防ぎ、より深く企業に共感してもらうことが可能になります。

ここで混同しやすいのが、パンフレットやプレゼン資料との違いです。パンフレットは主に紙媒体で配布され、デザイン性重視。一方、プレゼン資料は話し手の補助ツールで、説明を前提とした構成になっています。それに対して、会社紹介資料は「一人で読んでも理解できる」「視覚的にも伝わる」ことが求められる、両者の中間的な資料といえるでしょう。

そして何より重要なのが、中核メッセージです。ただ会社情報を並べるだけでは印象に残りません。「私たちは何者で、なぜこの事業をしているのか」。このメッセージが一貫して伝わる構成とストーリー性が、相手の心に残る会社紹介資料をつくるカギになります。

なお、資料作成にお困りの方は、「Business Jungle資料作成」をご利用ください。1枚3,000円から、あっと驚く資料作成のお手伝いをさせていただきます!

.png)

本記事の監修 松浦英宗(まつうらえいしゅう)

創業・事業成長に必要なサービスをオールインワンで提供するBusiness Jungleの代表。

外資系戦略コンサルティング会社(アーサー・ディ・リトル・ジャパン)などにおいて、事業戦略立案や資料作成に関する豊富な経験を有する。

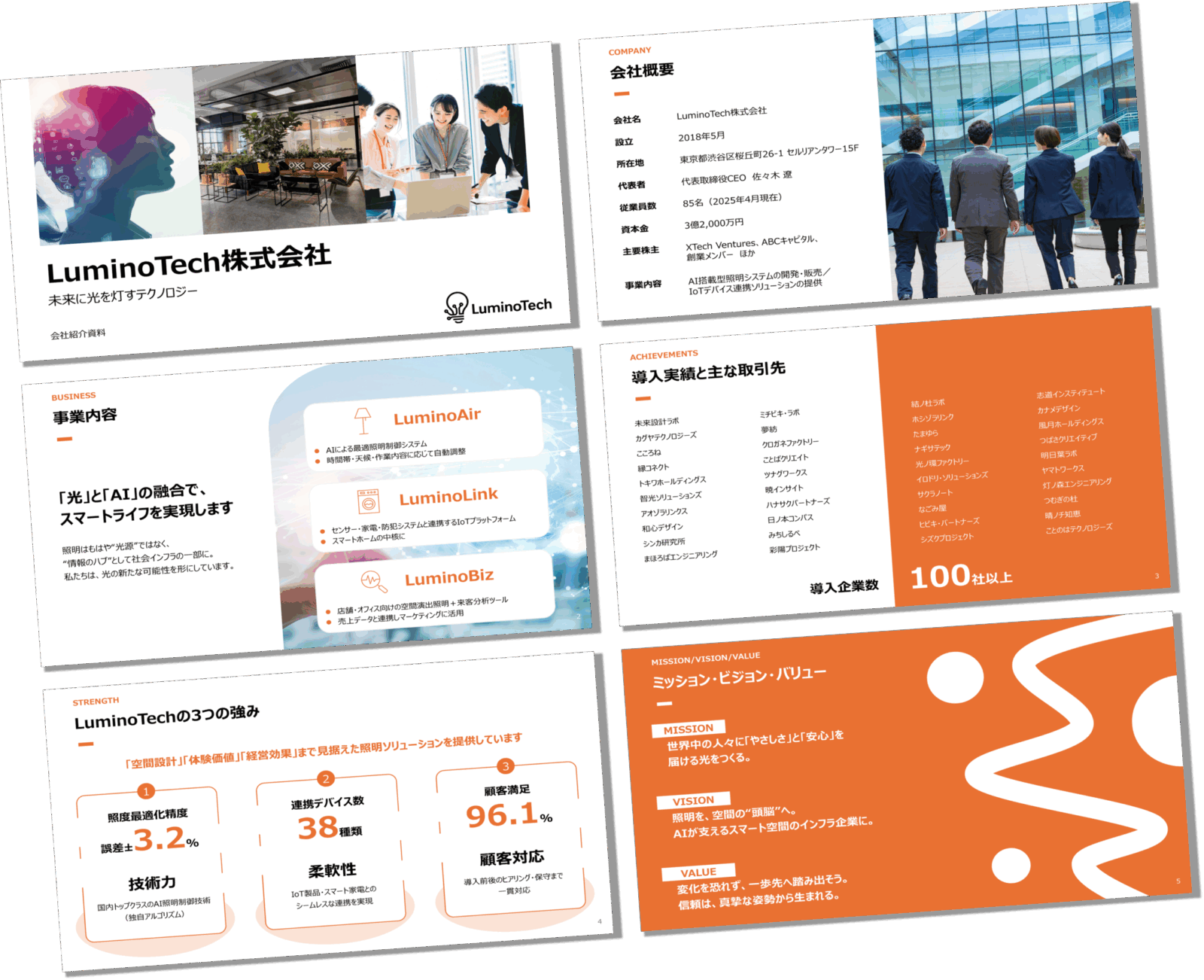

会社紹介資料の例(抜粋版)

なお本記事に登場する企業名・担当者名および資料内容は、機密保持契約に基づき、実際の内容から変更しております。ご了承くださいませ。

会社紹介資料の基本構成

「会社紹介資料って、何をどんな順番で書けばいいの?」という悩みは、資料作成に慣れていない方ほどよくある疑問です。資料の構成に正解はありませんが、「伝えるべき情報を、無駄なく・順序よく伝える」ための基本構成は存在します。ここでは、誰でもすぐに活用できる7つの基本スライド構成をご紹介します。

表紙

会社名・キャッチコピー・画像などをプロフェッショナルなデザインと組み合わせて入れるだけで印象が変わります。第一印象を決めるパートですので軽視せず、あなたの会社の雰囲気や伝えたい印象から逆算して表紙を設計してみましょう。

会社概要

設立年・所在地・代表者・従業員数など、基本情報を一目でわかるように一覧化します。信用の土台を築く部分です。シンプルに情報だけ掲載するパターンもあれば、画像などを使用してインパクトを残すパターンもありますので、どのようなデザインがふさわしいか検討してみてください。

事業内容

自社が提供しているサービス・商品・ソリューションを、簡潔かつ具体的に紹介しましょう。複数の事業を運営している場合はそれら事業の概要、単一事業の場合はもう少し踏み込んで詳しい情報を語ってもよいでしょう。

実績・取引先

過去の取引先や導入実績、導入件数、受賞歴などを掲載し、社会的証明として信頼感を高めます。できる限り定量的情報(数字で裏付けて安心感を与えられる情報)を載せるように心がけましょう。

強み・差別化ポイント

競合と何が違うのか、自社の独自性や選ばれる理由を1ページで端的に伝えることで、印象に残ります。他社の商品・サービスについて細かく述べても読み手は興味がないため、要点のみに絞って「情報をそぎ落とす勇気」を持ちましょう。

MVV、メッセージ

こちらは会社が目指す未来を言語化するパートであり、感情に訴える要素として重要です。代表メッセージを入れるのもよいでしょう。なお、「会社概要」の前後に入れるケースも多いので、資料全体の流れを見て最適な位置を決めるとよいでしょう。

お問い合わせ情報

メールアドレスや担当者、問い合わせフォームのURLなどを忘れずに。CTA(Call To Action、つまり行動喚起)の観点でも最後に入れ込むべきです。

この構成をベースに、目的に応じて調整を加えるのがコツです。

たとえば「営業用途」なら強みや実績を厚めに、「採用用途」なら社風やビジョンにページを割くのが効果的。

スライドの順番も、「誰に・何を・どう伝えたいか」によって柔軟に調整しましょう。上記の「型」に頼るのではなく、伝えたいメッセージの流れを設計し、あなたの目的に応じて資料構成を調整していくことが成功の第一歩です。

デザイン・レイアウトの基本ルール

せっかく中身が良くても、読みにくい資料では相手の心に響きません。会社紹介資料は「読ませる」のではなく、「伝わる」ことが目的です。だからこそ、デザインやレイアウトには最低限の守るべきルールがあります。

色使いは2〜3色に絞って統一感を出す

ブランドカラーを基調に、補助色としてもう1〜2色を加えるのがベスト。色が多すぎるとチープに見えたり、焦点がぼやけたりします。黒+濃いコーポレートカラー+薄いコーポレートカラーの組み合わせが基本であり、慣れないうちは強調を示す赤色・黄色などを使用しないようにしてください。

フォントは「読みやすさ」と「一貫性」が命

使用するフォントは原則1種類に抑えましょう。フォントの統一感が資料全体のプロっぽさを決めます。誠実さ・堅実さを表現したいのであれば「MSPゴシック」、親しみやすさを表現したいのであれば「MeiryoUI」などを使用しておくと間違いありません。

余白を恐れない。情報を詰め込みすぎない

詰め込んだ資料ほど読まれない傾向があります。情報は絞りこんでレイアウトし、余白をしっかり取ることで、視線が自然と流れるようになります。余白はゆったり感や余裕を表現してくれるので、読んでいて心地のいい印象を与えてくれます。

図解やアイコンは「補足」の役割として使う

ビジネスモデルやフロー図などは、文章で説明するより視覚化したほうが理解しやすいです。ただし、あくまで補足であり、「そのスライドで伝えたいことは何か?」が出発点、「そのためにはどのような表現が必要か?」が次点、そしてその結果として図解やアイコンが使われるということは忘れないでください。

テンプレート活用は型を覚える近道

初心者にはテンプレートを使って感覚を掴むのがおすすめです。PowerPointの既存テンプレートでも、デザイン構成の基本を学べます。ただし、テンプレ感が出すぎないよう、ロゴや色、写真を差し替えて自社らしさを加えましょう。

会社紹介資料は、「何を伝えるか」以上に「どう伝えるか」で印象が決まります。誰が見ても読みやすく、信頼できる印象を持ってもらえるよう、最低限のデザインルールは必ず押さえておきましょう。

心に残る表現と見出しの工夫

会社紹介資料でよくある失敗が、「きれいにまとまってはいるけど、記憶に残らない」という状態です。視覚的なデザインだけでなく、言葉の選び方にも工夫を加えることで、伝わる資料から心に残る資料へと進化させることができます。

「メッセージ」は語る言葉でつくる

定型文のような形式的なあいさつ文では意味がありません。なぜこの会社を立ち上げたのか、何に情熱を注いでいるのかを、代表の「人となり」が見える言葉で伝えましょう。読み手に感情が伝わるメッセージは、資料全体に温度感を与えます。

抽象語・専門用語を避け、「誰でもわかる言葉」で伝える

「包括的ソリューション」や「付加価値の創出」など、抽象的な言い回しは避けましょう。読み手が業界外の人かもしれないことを前提に、誰が読んでも理解できる表現に変換することが大切です。

例:

×「顧客体験の向上」 → ○「問い合わせ対応のスピードを2倍にしました」

×「グローバル展開を見据えた施策」 → ○「現在はアジア3カ国に販売中です」

キャッチコピー風の見出しを入れる

読み手の興味を引きつけるためには、「事業内容」や「強み」などのシンプルな見出しだけでは弱いです。キャッチコピーのように、メッセージ性を持たせた見出しに変更するだけで、資料の印象がガラリと変わります。例えば、「私たちの強み」という見出しではなく、「たった半年で導入企業数300社。私たちが選ばれる理由」という見出しのほうがワクワクしないでしょうか。

文章にも余白を。読点・改行・強調の使い方

長文を詰め込むと、それだけで読みたくなくなります。1文を短く区切り、読点(、)や箇条書き、改行を使って視認性を上げましょう。また、太字や下線も効果的に使うことで、伝えたいキーワードが自然と目に留まります。

見直しチェックリストと改善のポイント

会社紹介資料は「作って終わり」ではありません。資料が完成したと思っても、内容のズレ・読みづらさ・不要な情報が含まれていることは少なくありません。せっかく作るなら成果につながる資料に仕上げたいところ。ここでは、完成後に行うべきチェックポイントと、効果的な改善のヒントを紹介します。

誤字脱字・フォーマット崩れを見逃さない

最も基本的で、最も多いミスです。資料全体を印刷して、紙でチェックすることが有効です。特に注意すべきは以下の項目となります。「神は細部に宿る」です。

・誤字脱字

・会社名や取引先名の表記ミス

・フォントのバラつき(全ページ統一されているか)

・スライドの文字ズレや画像の解像度の低さ

第三者目線でフィードバックをもらう

自分だけで確認しても、見落としが起きがちです。できれば社外の人、もしくは関係の浅いメンバーにレビューしてもらいましょう。「読み手にどう映っているか」という客観視点が、資料改善には不可欠です。なかなか勇気が出ないかもしれませんが、このステップを行えるか否かで会社紹介資料の品質がググっと変わりますので、ぜひチャレンジしてみてください。

目的とズレていないか再確認する

作成しているうちに、もともとの目的がぼやけてくることもあります。あなたの作成している会社紹介資料の目的を達成できるような内容になっているでしょうか。なっていなければ、一度立ち止まって資料全体のストーリーを見直してみましょう。

・採用目的なら、カルチャー・職場環境の情報が足りているか?

・営業目的なら、強みや実績がアピールできているか?

・事業提携や資金調達が目的なら、将来性や成長戦略に触れているか?

資料の届け方まで考える

どんなに良い資料でも、読まれなければ意味がありません。以下のような配布方法や工夫も重要です。相手に届け、採用・営業などの目的を達成するための導線は設計できているでしょうか。

・採用資料としてWantedlyや自社サイトに掲載

・商談時にPDFで事前送付+プレゼン時に使用

・QRコードを名刺やチラシに組み込む

・営業トークスクリプトと連動させる

すぐに使えるテンプレート

会社紹介資料をうまく作るには、優れた事例を真似るのが一番の近道です。

私たちが作成したテンプレートをいくつかご用意したので、ぜひ使ってみてください。記載されている文章を調整すれば、時間をかけずにプロフェッショナルな会社紹介資料を完成させることができます。

まとめ

会社紹介資料は、単なる会社概要の羅列ではありません。

それは、会社の魅力を正しく、わかりやすく伝えるための戦略的ツールです。営業、採用、資金調達など、あらゆるシーンで会社の第一印象を決める重要な存在と言えるでしょう。

この記事では、初めて資料を作る方でも迷わないように、以下のポイントを体系的に整理しました。

・目的を理解する:営業/採用/提携など、誰に向けて何を伝えたいかを明確に

・構成を組み立てる:基本の7スライドで無駄なく情報を整理

・見た目に気を配る:色・余白・フォントでプロっぽさを演出

・言葉を磨く:抽象語を避け、見出しで惹きつける表現を意識

・最後の仕上げ:チェックリストでミスを防ぎ、届け方まで考える

資料作成に慣れていない方にとっては、最初は手間取るかもしれません。ですが、一度型を身につけてしまえば、社内のあらゆる場面で応用がきく「伝える力」が手に入ります。

会社紹介資料は、あなたのビジネスを代弁するもうひとりの営業マンです。

「なんとなく作る」から卒業して、「伝わる資料」を目指してみませんか?

ちなみに、「自分で資料を作るのは大変・・・」「プロの力を借りたい!」という方は、「Business Jungle資料作成」をご利用ください!

1枚3,000円から、あっと驚く資料作成のお手伝いをさせていただきます。まずはお気軽にご相談くださいませ。

目次