業務効率化や社員教育の場面で、マニュアル資料の重要性は年々高まっています。特に、業務の属人化を防ぎ、誰もが同じ手順で作業できるようにするためには、明確でわかりやすいマニュアルが欠かせません。マニュアルは、経験や感覚に頼らず業務を再現可能にし、業務品質の安定化に大きく貢献してくれます。

近年では、リモートワークや多拠点での業務が一般化し、直接の指導が難しいケースも増えてきました。そうした中、マニュアルは業務手順やルールを正確に伝える手段として、その役割がさらに注目されています。文書化された情報があれば、新人教育のスピードが上がり、同じ質問への対応も減るため、教育・運用のコスト削減にもつながります。

また、マニュアルが整備されていると、社内の混乱を防ぐ効果も期待できます。「誰に聞けばいいかわからない」「人によってやり方が違う」といった事態を回避し、全体の業務プロセスがスムーズに進みます。マニュアルは単なる資料ではなく、企業活動を支える業務のインフラとして機能しているのです。

なお、資料作成にお困りの方は、「Business Jungle資料作成」をご利用ください。1枚3,000円から、あっと驚く資料作成のお手伝いをさせていただきます!

.png)

本記事の監修 松浦英宗(まつうらえいしゅう)

創業・事業成長に必要なサービスをオールインワンで提供するBusiness Jungleの代表。

外資系戦略コンサルティング会社(アーサー・ディ・リトル・ジャパン)などにおいて、事業戦略立案や資料作成に関する豊富な経験を有する。

マニュアルの例(抜粋版)

なお本記事に登場する企業名・担当者名および資料内容は、機密保持契約に基づき、実際の内容から変更しております。ご了承くださいませ。

わかりやすい資料構成

マニュアルは、読む人が迷わずに業務を進められるように設計されるべき業務の道しるべです。そのためには、「どのような要素を含めるか」と「どんな順序で提示するか」を丁寧に設計する必要があります。この章では、読者にとって本当に使いやすいマニュアルを作るための構成要素と、それぞれの狙い・工夫について詳しく解説させていただきます!

表紙

まずはじめに、マニュアルの表紙では、その資料が何のためのものであるかを一目で伝える必要があります。タイトルに加えて、作成日やバージョン、作成部署や担当者名なども記載すると、資料の管理や更新の追跡がしやすくなります。見た瞬間に「いつの・誰による・何のマニュアルか」が伝わることで、信頼性のある資料として活用されやすくなります。

はじめに

「はじめに」のセクションでは、このマニュアルが誰に向けて、どんな場面で活用されることを想定しているかを明示します。対象読者のスキルレベルや職種などが異なれば、説明の深さや用語の選び方も変わってくるため、ここでその前提を共有することは極めて重要です。また、マニュアル作成の背景や目的も併せて伝えることで、読者は情報の意義を理解しながら読み進めることができます。

全体の構成・目次

目次は、マニュアル全体の地図です。全体像を提示することで、読者はどこに何が書かれているかを把握でき、必要な情報にすぐアクセスできます。最初に道筋を提示することで、読者の心理的負担を減らし、読みやすさにもつながります。

前提条件

業務や操作を始める前に、必要なツールや環境、準備しておくべき物がある場合は、あらかじめ明記しておくことが大切です。例えば、推奨ブラウザ、ログイン用ID、ソフトのインストール状況などが該当します。こうした前提情報を明確にしておかないと、「うまく動かない」「自分だけできない」といったトラブルの原因になります。

基本ルール・用語定義

このセクションでは、マニュアルに記載されている業務に共通するようなルールについて整理しましょう。業務の具体的な手順ではなく「業務を行うための心構え」を記載する、あるいは業務固有の専門用語や略語の定義などをまとめておくとよいでしょう。これにより、読み手がこの後のマニュアル内容を参照するうえでの土台をつくることができます。

全体像の可視化

詳細な手順に入る前に、業務の流れや全体構造を図解することで、読者の理解を助けることができます。マニュアルは細かい説明に陥りがちですが、まずは「全体の中で自分がどの位置の作業をしているのか」を掴ませることが重要です。矢印やブロック図を用いて業務の順序や関係性を視覚的に示すことで、読者の迷子状態を防げます。

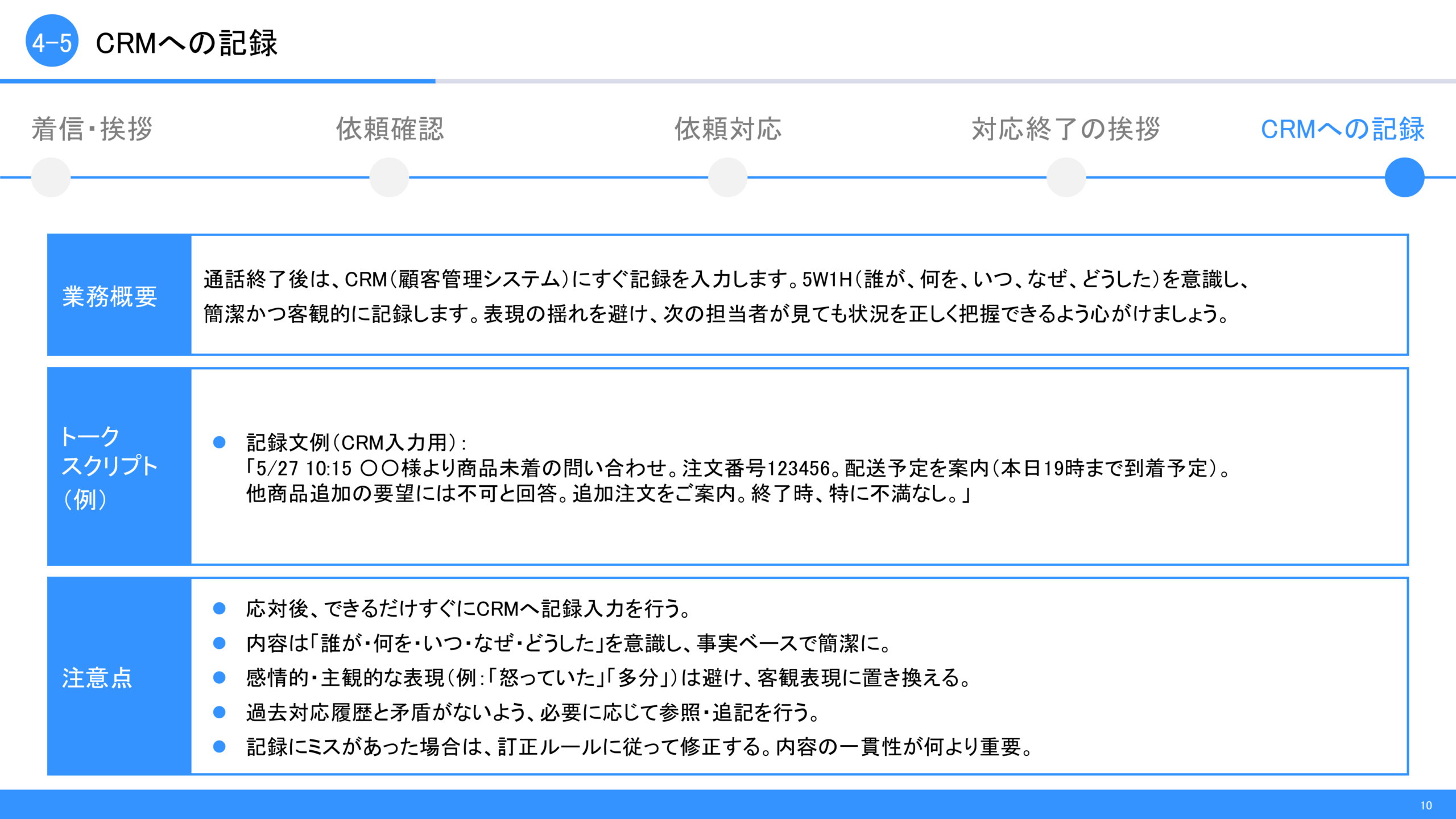

具体的な操作手順

このセクションがマニュアルの核となる部分です。操作や業務手順は、1ステップずつ番号付きで整理して説明します。デザイン性を充実させた「飽きないマニュアル」にすることも重要ですが、こんごの運用・汎用性を考慮してお堅いデザインを優先させてもよいでしょう。

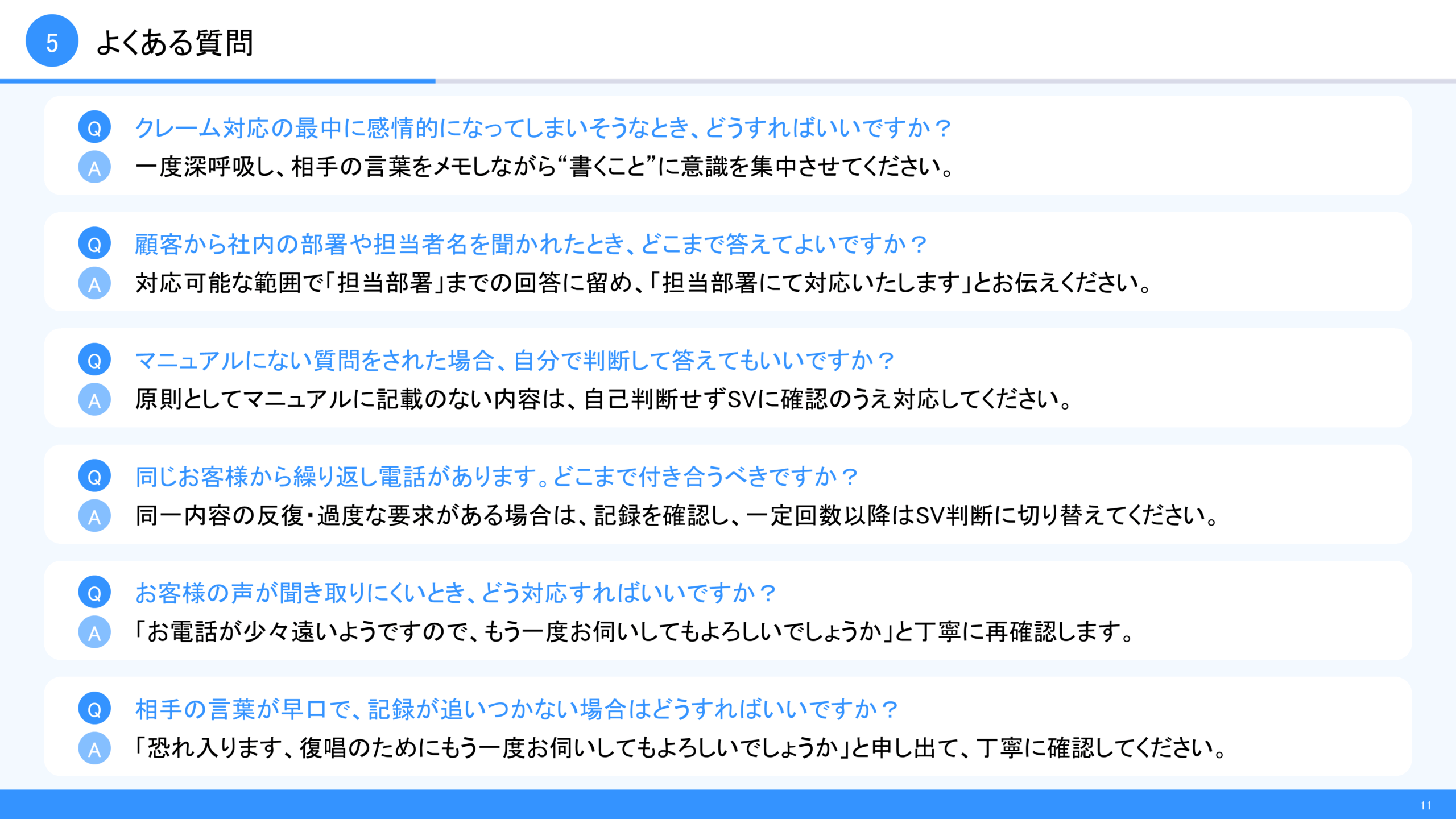

FAQ

現場で実際によくある質問や、エラー発生時の対処法などをまとめておくことで、サポート対応の手間を減らすことができます。マニュアルを読んでいても不安になる瞬間が必ずあります。FAQ形式で「困ったときの解決策」を事前に提示しておくと、読者の満足度が高まり、問い合わせ件数も大幅に減少します。

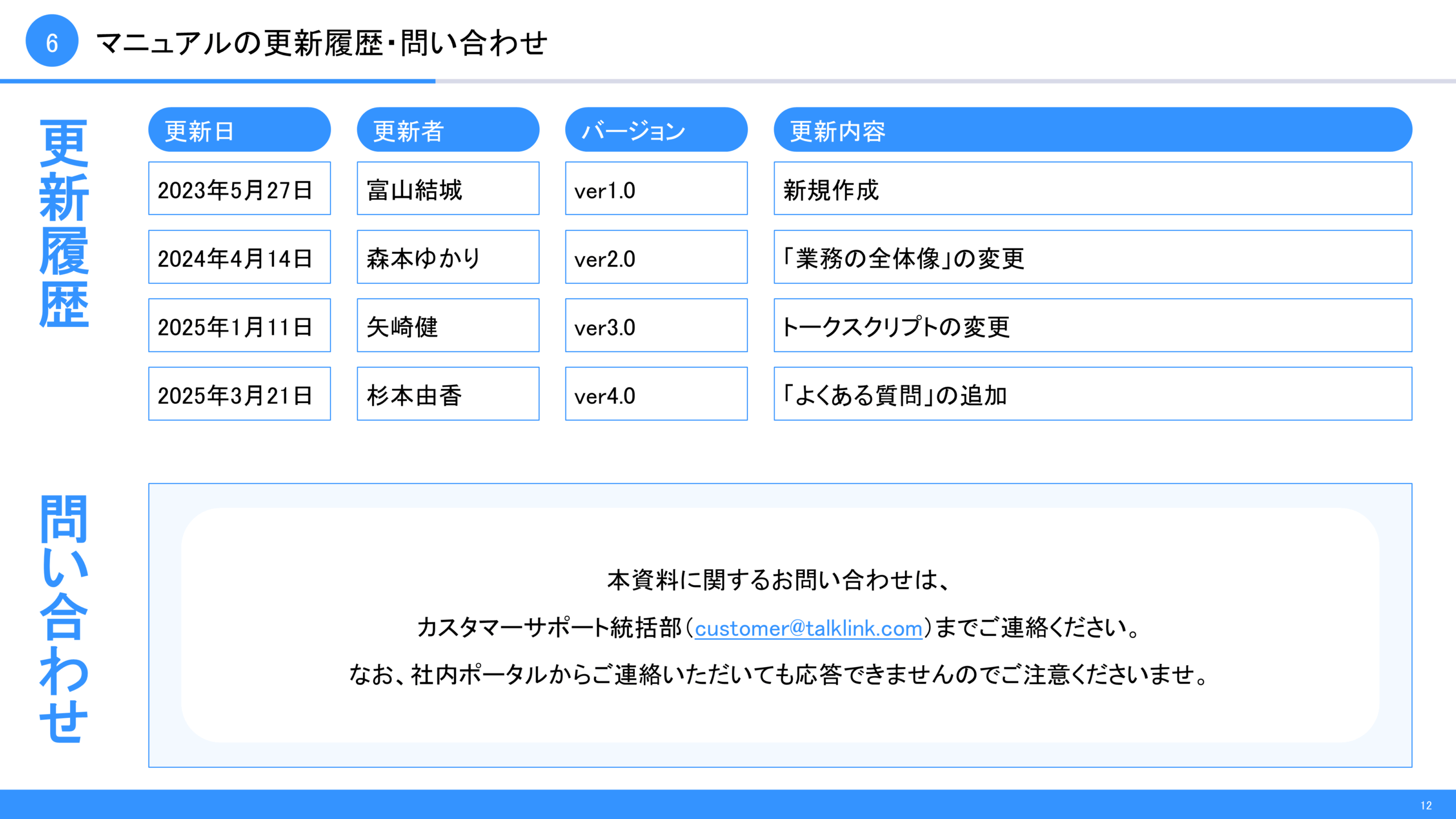

更新履歴・問い合わせ先

最後に、さらなる詳細情報が必要な場合に備えた参考リンクや、過去の更新履歴、担当者への問い合わせ先を記載しておくと、信頼性と実用性が一気に高まります。特に運用中のマニュアルでは、変更点を記録することで「最新版かどうか」が一目でわかり、誤情報の拡散を防ぐことができます。

マニュアル作成の準備

「さて、ここまでマニュアル資料の基本構成について見てきたので、さっそく作ってみましょう!」・・・とは、実はいきません。いきなり手を動かすのは絶対にNGです!

効果的なマニュアルを作成するには、いきなり書き始めるのではなく、事前準備と設計が何より重要です。まず最初にすべきは、「誰のために作るか」を明確にすること。新人社員向けなのか、外部パートナー向けなのか、ITに詳しい人なのか未経験者なのかによって、使用する言葉や説明の深さは大きく変わります。

次に、「マニュアルで何を達成したいのか」という目的をはっきりさせましょう。業務の標準化を図るのか、トラブル対応のガイドとするのか、目的が曖昧だと構成や記載内容もブレてしまいます。目的が明確になれば、「必要な情報」と「不要な情報」を切り分けやすくなり、読みやすく実用性のあるマニュアルが作れます。

さらに、全体構成の設計も準備段階で必須です。「目次」「概要」「手順」「注意事項」「FAQ」など、読者が迷わずに必要な情報にたどり着けるよう、既に述べた基本の型をベースにしながら、自社の状況に応じた最適な情報の流れを事前に設計しておくことで、書きやすさも読みやすさも向上します。

このように、作成前に読者・目的・構成をしっかり設計することで、作成作業がスムーズになり、完成後も活用されやすいマニュアルになります。準備こそが、わかりやすさの土台なのです。

よくある失敗例

せっかくマニュアルを作っても、現場で「読まれていない」「使われていない」といったケースは少なくありません。その背景には、共通するいくつかの失敗パターンがあります。

まず多いのは、「文字ばかりで読みづらい」というケースです。情報量を詰め込もうとするあまり、図や箇条書きが少なく、読み手の負担が大きくなるのです。

また、「目的や前提が不明確で、どこから読めばいいのかわからない」といった構成上の問題も多く見られます。業務経験のある人には理解できても、初心者にとっては用語や背景が不明なまま進行するマニュアルは、内容が伝わらず形骸化してしまいます。

さらに、「更新されていない」ことも大きな落とし穴です。業務プロセスや使用ツールが変わってもマニュアルが古いまま放置されると、逆に誤情報を広めてしまうリスクがあります。更新の仕組みがないまま作成されたマニュアルは、時間と労力をかけても使われなくなる運命をたどりやすいのです。

こうした失敗例から学ぶべきは、読み手視点で構成・表現を考えること、そして定期的に見直し・更新を行う体制を整えることです。マニュアルは「一度作って終わり」のものではなく、「使われ続けるための仕組みづくり」が不可欠です。

迷わせないためのデザイン

また、マニュアルの内容がどれだけ整理されていても、見た目が雑然としていたり読みにくかったりすると、読者はすぐに離脱してしまいます。情報を正しく伝えるには、「視認性」と「可読性」を意識したデザインと表現が欠かせません。

まず基本となるのは文字の見やすさです。フォントはゴシック系など視認性の高いものを選び、本文と見出しの文字サイズに明確な差をつけることで、情報の階層構造をわかりやすく伝えることができます。色使いも、ベースは黒または濃いグレーを基調にし、強調部分にはコーポレートカラーなどのアクセントカラーを使いましょう。ただし、色数は増やしすぎないことが鉄則です。増えすぎてしまうと、結局何が重要か分からないマニュアル資料になってしまいますからね。

次に、レイアウトの工夫も重要です。1ページに詰め込みすぎず、余白をしっかり取り、項目ごとのスペースを分けて視線の流れを整理します。箇条書き・表・図解・フローチャートなどを適切に使うことで、情報を視覚的に整理し、理解を助けてくれます。

さらに、表現の工夫としては、「〜してください」「〜しましょう」といった命令形または丁寧な依頼形で統一し、ぶれない語調を保つことが大切です。同じ表現を繰り返すのではなく、たまには言い回しに変化を持たせることで、読者の集中力も維持しやすくなります。

マニュアルは、単なる情報の羅列ではなく、「読まれる前提で設計されたツール」です。読み手が迷わずスムーズに行動できるよう、伝えるべき情報だけでなく、「どう伝えるか」にも配慮することが、優れたマニュアル作成の最後の仕上げと言うことができます。

すぐ使えるテンプレート

マニュアル資料をうまく作るには、優れた事例を真似るのが一番の近道です。

私たちが作成したテンプレートをいくつかご用意したので、ぜひ使ってみてください。記載されている文章を調整すれば、時間をかけずにプロフェッショナルなマニュアル資料を完成させることができます。

まとめ

マニュアル資料は、単に業務手順を記録するためのものではなく、業務の再現性を高め、組織全体の生産性と一貫性を支える重要なインフラです。使われるマニュアルと、使われなくなるマニュアルの差は、「読み手視点で構成されているか」「見やすさや理解しやすさに配慮されているか」にかかっています。

まず、作成前の準備段階で、「誰に」「何のために」作るのかを明確にし、全体構成を練ることが成功の土台です。次に、目的に応じた分かりやすい構成と、見出し・図解・箇条書きなどを用いた情報整理で、読者が迷わず読める資料に仕上げていきましょう。

加えて、デザインや表現方法にも注意を払いましょう。視認性・可読性の高いフォントや配色、視線を誘導するレイアウト、一定の語調を保った文章表現などの工夫が、マニュアルの「伝わる力」を大きく高めてくれます。

良いマニュアルとは、読む人の時間と手間を減らし、迷いやミスを防ぐものです。構成と配慮の積み重ねが信頼されるマニュアルを生み出してくれます。この記事で紹介した手順やポイントを活用し、業務現場で本当に使われるマニュアルを目指してみてください。

ちなみに、「自分で資料を作るのは大変・・・」「プロの力を借りたい!」という方は、「Business Jungle資料作成」をご利用ください!1枚3,000円から、あっと驚く資料作成のお手伝いをさせていただきます。まずはお気軽にご相談くださいませ。

目次