プレゼン資料は、単なるスライドの羅列ではありません。それは、聞き手にあなたの意図やアイデア、提案を正確かつ魅力的に伝える「ビジネス上の武器」です。たとえば、同じ提案内容でも、資料がわかりにくいと相手の関心を失いかねませんし、話がいくら上手でも内容が伝わらなければ説得力は半減します。

一方、構成が明確でデザインが洗練された資料であれば、話し手の印象を格段に高め、聞き手に「この人は信頼できる」と思わせることができます。これは社内外問わず非常に重要なことです。特に、社内報告・営業・商談・IR・ピッチなど、資料の良し悪しが意思決定や受注の可否を左右する局面では、プレゼン資料の完成度が成否を分けるカギとなります。

つまり、プレゼン資料とは「あなたの分身」であり、「あなたの価値を代弁するもの」なのです。資料づくりのスキルを磨くことは、自分自身の信頼と影響力を高める投資だということができます。

この記事では、「イケてる」プレゼン資料の作成方法について、0から100までお伝えさせていただきます。これさえ実践できればOK!ぜひ一緒に素晴らしいプレゼン資料を作っていきましょう。

なお、資料作成にお困りの方は、「Business Jungle資料作成」をご利用ください。1枚3,000円から、あっと驚く資料作成のお手伝いをさせていただきます!

.png)

本記事の監修 松浦英宗(まつうらえいしゅう)

創業・事業成長に必要なサービスをオールインワンで提供するBusiness Jungleの代表。

外資系戦略コンサルティング会社(アーサー・ディ・リトル・ジャパン)などにおいて、事業戦略立案や資料作成に関する豊富な経験を有する。

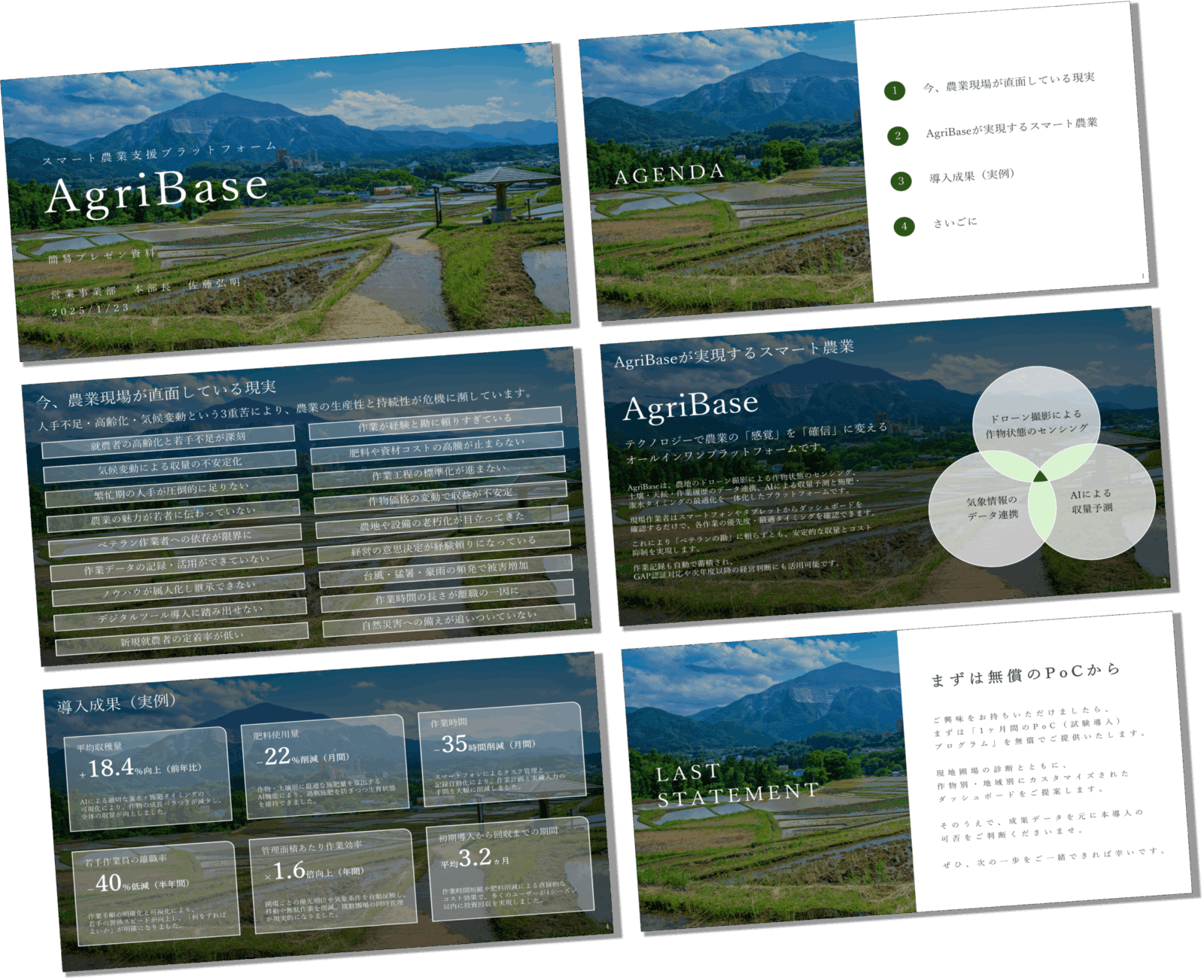

プレゼン資料の例(抜粋版)

なお本記事に登場する企業名・担当者名および資料内容は、機密保持契約に基づき、実際の内容から変更しております。ご了承くださいませ。

資料の構成をどう組み立てるか

聞き手にとってわかりやすく、記憶に残るプレゼンを行うには、資料の「構成力」がすべての土台となります。正しい流れで情報を提示すれば、聞き手の理解度・納得度は格段に上がります。

以下に、プレゼン資料の典型的な構成パターンを紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。ただし、これらはあくまでもプレゼンの「型」であるため、皆さんの状況に応じて「型」をアレンジして資料を作ってくださいね。

表紙スライド

タイトル・発表日・発表者名などを記載し、第一印象を整えます。ここではブランドカラーやロゴ、画像などを取り入れることで、プロフェッショナルな印象を与えることができます。やはり1枚目が美しいと、このプレゼン資料自体にも期待が持てますよね? その気持ちで、期待できる表紙を作ってみましょう。

アジェンダ(目次)

プレゼン全体の流れを最初に示すことで、聞き手が今どこにいるかを常に把握できます。これは「話の地図」の役割を果たしてくれますので、安心感を与えます。「このプレゼン、いつまで続くの?」と聞き手を不安にさせるようなことはやめましょう。

背景と課題

「なぜこの話をしているのか」を説明します。市場の変化、顧客のニーズ、社内の課題などを示し、聞き手と問題意識を共有します。ここを丁寧に描けるかどうかで、以後の提案の説得力が変わります。重要なのは、「あっ、これって自分に関係あるな。しっかり聞いてみよう」と聞き手に思わせて、自分事化してもらうことです。

提案・解決策

問題に対する具体的な解決策や自社サービスの強みを提示します。前段で提示した課題に対して「〇〇なら解決できますよ!」と主張するパートです。インパクトのある扉絵で主張して口頭補足してもいいですし、資料だけでも理解できるように詳細に記述してあげてもよいでしょう。

メリット・効果

提案を採用した場合に得られる効果(売上増加、コスト削減、業務効率化など)を、できれば定量的に示しましょう。「Before / After」の構成で示したり、具体的な導入事例を述べたり、社会的な認定(〇〇受賞)などを入れたり、メリット・効果を保証してくれるような説得力のある証拠もあわせて記述するようにしてください。

まとめ・アクション

結論と次のアクションを端的に提示します。ここが曖昧だと、「結局どうすればいいのか」が伝わらず、せっかくの提案も印象が薄れてしまいます。プレゼンの目的は、相手に何かしらの行動変化を促すことです。これをおろそかにしてしまうと、言葉は悪いですが「意味のないプレゼン資料」になってしまいます。

プレゼン資料作成の基本ステップ

プレゼン資料の完成度を高めるためには、いきなりPowerPointなどの資料作成ツールを開くのではなく、全体像を俯瞰して土台を作っていくことが重要です。以下の5つの基本ステップを踏むことで、誰でも説得力のある資料を作ることができますのでマネしてみてください!

目的を明確にする

まず、「誰に」「何を」「どのように」伝えるかを明確にすることが最優先です。営業資料であれば受注、社内資料であれば承認など、目的によって資料のトーンや内容の深さは異なります。目的が曖昧なまま資料を作っても、相手に伝わらない無駄なスライドが増えるだけです。

ストーリー構成を考える

ストーリー構成は「相手が納得するための地図」です。いきなり個別のスライドを作ってしまうと、全部のスライドを作り切ったときに結局何を言いたいのかよく分からないぐちゃぐちゃしたプレゼン資料になってしまいます。まずは箇条書きでもいいので、どのようなプレゼン資料にしたいのかという全体の流れを作ることで、ストーリーを持ち、洗礼されたプレゼン資料を作り上げることが出来ます。

情報を集めて整理する

ここまででまとめられたストーリーを表現するためには、そのストーリーを支える「裏付け」が不可欠です。例えば、「〇〇市場は縮小します」ということをストーリーの一部で語りたいのであれば、それを裏付ける統計情報を引っ張ってくる必要があります。大事なのはスライドを作りこむ前に、ストーリーを裏付ける材料を準備しておくこと。スライド作成しながら材料を集めるわけではありません。

スライドに落とし込む

ここまできたら、やっとスライド作成に取り掛かることが出来ます。「1スライド=1メッセージ」を徹底し、視線の流れや情報量に注意しながら作成しましょう。表や図を使うことで、文字だけでは伝えきれない関係性や傾向も視覚的に伝えることができます。ストーリーと必要な情報が集まっていれば、スライド作成は単なる「作業(手を動かすだけのタスク)」にすることができるはずです。

リハーサルを行う

資料が完成したら終わりではありません。実際に口に出して練習することで、話す順序が自然か、資料とトークの整合性は取れているかを確認できます。また、聞き手の視点に立ってフィードバックを受けることで、改善ポイントが明確になります。「別にやらなくてもよくない?」と思っているそこのあなた。リハーサルを行うかどうかでプレゼンの品質は天と地ほどの差ができます。妥協せず、やりきってみましょう。

デザインで伝えるコツとNG例

プレゼン資料は、中身だけではなくデザインにも気を配る必要があります。美しい資料が信頼を生み、雑な資料は信用を失わせます。では、どのような点に注意してデザインを工夫すれば良いのでしょうか?

フォント・色・レイアウトの統一感

資料全体でフォントの種類、サイズ、色のトーンを統一すると、一貫性が生まれて洗練された印象になります。色は多くても3色以内に抑えるのが理想。上級者であれば複数の色を使用しても良いですが、慣れていないうちは「たくさんの色を使う=情報量が増えすぎて結局何が重要か分からない」状態になってしまうため注意が必要です。

ビジュアルと図解の活用

棒グラフ、円グラフ、フローチャートなど、視覚的に理解を助ける要素を積極的に活用しましょう。とくに複雑な因果関係やステップを伝えるときには、図解があると話の流れをつかみやすくなります。また、アイコンやイラストも適切に使えば、スライドにメリハリが出て印象に残ります。

余白の力を活かす

情報を詰め込みすぎたスライドは読みにくく、聞き手にストレスを与えます。余白を意識して、1スライドに詰め込みすぎないことがポイント。余白を持たせてゆったり感を演出することは、読みやすくて整理された印象を与えるだけでなく、情報の重要度を視覚的にコントロールすることにつながります。

よくあるNG例

以下はプレゼン資料でよくある間違いです。皆さんが作成されているプレゼン資料にも、こんな間違いが含まれていたりしませんか?

- すべての文字にアニメーションがかかっていて目がチカチカする

- フォントサイズがスライドごとに異なり、視認性が悪い

- 明るすぎる色やパステルカラーを使いすぎて読みにくい

- 写真の画質が悪く、印象を損なっている

デザインは主張ではなく「補助」です。見た目に凝りすぎて本来のメッセージが埋もれてしまっては本末転倒です。シンプルかつ意図が伝わるデザインを心がけてください。

効果的な話し方と補足資料の使い方

資料がどんなに素晴らしくても、それを話す本人のプレゼン力が低ければ、魅力は半減してしまいます。ここでは、話し方・立ち居振る舞い・補足資料の使い方について詳しく解説します。「資料がすべて」と侮ることなかれ。資料+話し方が、あなたの評価を決定します。

結論ファーストを徹底する

ビジネスの場では時間が限られているため、「まず何が言いたいのか」を先に伝えるのが鉄則です。「本日ご提案するのは、○○です」と最初に言い切ることで、相手の理解と納得を得やすくなります。

トークと資料のバランスを取る

プレゼンの主役はあくまであなた自身です。スライドに書かれた内容を読み上げるだけでは、聞き手は退屈し、資料を読むだけで十分だと感じてしまいます。資料は話を補足するものとして使い、要所ごとに自分の言葉で語ることを心がけましょう。

ジェスチャー・アイコンタクト・声の抑揚

スライドに指を差しながら話す、身振りで話の区切りをつける、相手の目を見ながら話すなど、ノンバーバルな要素(言葉だけでは表現されない要素)もプレゼンの一部です。声のトーンを上げ下げすることで、感情をこめたり、重要なポイントに注意を引いたりすることもできます。

補足資料を用意する

本編のスライドには必要最低限の要点だけを掲載し、詳細なデータ・参考資料・用語説明などは、別途「補足資料」として準備するのが望ましいです。これにより、プレゼン資料が簡潔にまとまり、全体のリズムも保ちやすくなります。

このように、「話し方」や「補足資料の運用」まで含めて設計することで、より完成度の高いプレゼンになります。資料を見せるだけでなく、伝えるという意識が成功の鍵です。

すぐに使えるテンプレート

プレゼン資料をうまく作るには、優れた事例を真似るのが一番の近道です。

私たちが作成したテンプレートをいくつかご用意したので、ぜひ使ってみてください。記載されている文章を調整すれば、時間をかけずにプロフェッショナルなプレゼン資料を完成させることができます。

まとめ

プレゼン資料の作成は「単なる資料作り」ではなく、あなたの提案を形にし、信頼と納得を生みだしてくれる「戦略的な事業活動」です。本記事では、資料作成の構成の組み立て方、作成ステップ、デザインの基本、そしてプレゼン時の話し方や補足資料まで、あらゆる角度からプレゼン資料の作り方を解説しました。

まずは、「誰に・何を・どう伝えるか」という目的を明確にし、全体構成をロジカルに組み立てましょう。続いて、シンプルで読みやすいデザインに仕上げ、過剰な装飾は避けつつも視覚的な工夫を盛り込みます。そして、当日の話し方にも戦略を持ち、補足資料を活用しながら自信を持って伝えましょう。

資料作成の技術は一朝一夕には身につきませんが、意識して取り組めば確実に上達します。「伝わるプレゼン資料」が作れるようになることは、あなたのビジネススキルを確実に一段引き上げてくれるでしょう。

ちなみに、「自分で資料を作るのは大変・・・」「プロの力を借りたい!」という方は、「Business Jungle資料作成」をご利用ください!1枚3,000円から、あっと驚く資料作成のお手伝いをさせていただきます。まずはお気軽にご相談くださいませ。

目次