ビジネスの世界において、プレゼン資料のデザインは成果を大きく左右する要素です。営業、社内会議、投資家へのピッチ、採用説明会など、あらゆるシーンで使われるプレゼン資料は、単なる補助的な存在ではありません。デザイン次第で、聴衆の理解度や納得度、さらには行動意欲まで変わります。

多くの人が経験する失敗は「情報は正しいのに伝わらない」というものです。理由の多くはデザインにあります。文字が小さく読みづらい、色が多すぎて焦点がぼやける、余白がなく情報が詰め込まれている、といった状態では、内容の良し悪しにかかわらず聴衆の心には届きません。逆に、視覚的に整理され、ポイントが明確なプレゼン資料は、短時間であっても強い印象を残し、行動を引き出す力を持っています。

このコラムでは、「プレゼン資料のデザイン」をテーマに、導入からまとめまで体系的に解説します。読み終わった後には、誰でも「失敗しないプレゼン資料デザインの黄金ルール」を理解し、成果につながる資料を自ら作れるようになることを目指します。

なお、資料作成にお困りの方は、「Business Jungle資料作成」をご利用ください。1枚3,000円から、あっと驚く資料作成のお手伝いをさせていただきます!

.png)

本記事の監修 松浦英宗(まつうらえいしゅう)

創業・事業成長に必要なサービスをオールインワンで提供するBusiness Jungleの代表。

外資系戦略コンサルティング会社(アーサー・ディ・リトル・ジャパン)などにおいて、事業戦略立案や資料作成に関する豊富な経験を有する。

はじめに|プレゼン資料デザインで成果が変わる理由

プレゼン資料のデザインは、単なる見た目の美しさを超えて、成果そのものに直結します。人は視覚から得る情報で全体の印象を大きく左右されるため、プレゼン資料のデザインが、提案や交渉の成否に直結するのです。その理由を詳しく見ていきましょう。

第1の理由は「視覚情報の影響力」です。心理学では、人間は言語情報よりも非言語情報に強く影響されることが示されています。つまり、スライドのレイアウトや色、余白の取り方が、相手の理解度や信頼感に直結します。文字をびっしり詰め込んだスライドよりも、シンプルで整理されたスライドの方が圧倒的に受け入れられやすいのはそのためです。

第2の理由は「集中力の持続」です。聴衆は長時間集中できません。見にくいスライドや情報過多なページは、聴衆の注意を奪い、肝心の内容が伝わらなくなります。逆に、デザインが工夫されたスライドは視線を自然に誘導し、話の流れを理解しやすくします。

第3の理由は「説得力の強化」です。特に投資家や経営層に対しては、論理的な内容だけでなく、ビジュアルによる裏付けが重要です。市場データをグラフで整理する、強調したい数値を大きく表示する、比較対象を視覚的に並べるといった工夫が、論理の強度を高めます。

このように、プレゼン資料デザインは「相手の理解を助け、集中を維持し、説得力を高める」という三重の役割を果たします。だからこそ「プレゼン資料 作り方」を学ぶ際に、デザインは避けて通れない要素なのです。

聴衆を意識したデザインの考え方

プレゼン資料のデザインで最も大切なのは「誰に向けたプレゼンか」を意識することです。聴衆の立場や知識レベルによって、適切なデザインは大きく異なります。

経営層向けプレゼンでは、細かいプロセスよりも「全体像」「意思決定に必要な数値」「将来の見通し」が重要です。したがって、スライドはシンプルにし、結論を先に示すデザインが有効です。現場担当者向けであれば、業務の流れや手順を示すフローチャートや図解が中心になります。実務に直結する情報を具体的に見せることが求められます。

投資家向けの資料では、市場規模や収益モデル、競合優位性といったファクトを論理的に整理することが必須です。この場合、過度に装飾されたスライドよりも、余白を活かしつつ数字を強調するデザインが信頼感を与えます。

顧客向けの営業資料では、サービスのメリットを視覚的に訴求することが有効です。アイコンやイラスト、写真を活用して「自分ごと化」してもらえる工夫が成果につながります。

聴衆の関心や立場を想定し、その人が「何を知りたいか」「どう受け止めたいか」を逆算してデザインを組み立てることが、プレゼン資料作成の成功を左右します。すべてのプレゼン資料に万能なフォーマットは存在せず、「聴衆ごとにデザインを変える柔軟性」こそが黄金ルールなのです。

色・文字・余白の黄金比を理解する

プレゼン資料デザインの三大要素は「色」「文字」「余白」です。この3つのバランスを整えることで、資料のわかりやすさと美しさが決まります。

色は多用しすぎると混乱を招きます。基本は3色に絞り、ベースカラー、アクセントカラー、強調カラーを明確に分けることが大切です。背景は白や黒などシンプルに統一し、重要な要素だけにアクセントを使うと、自然に視線が誘導されます。色彩心理学では青は信頼感、赤は注意喚起、緑は安心感を与えるとされており、目的に応じて選ぶと効果的です。

文字はフォント選びとサイズがポイントです。本文は24pt以上、見出しは32pt以上を目安にし、遠くからでも読みやすくします。フォントは資料全体で統一することが必須です。多種類のフォントを使うと素人感が出て信頼を損ないます。強調は太字や色変更を最小限に抑え、必要な箇所だけ目立たせるようにしましょう。

余白は「空白」ではなく「整理のための要素」です。情報を詰め込みすぎたスライドは読みにくく、視線が迷います。適切に余白を配置することで、メッセージが自然に浮かび上がり、聴衆の理解を助けます。余白は「呼吸する空間」と考え、強調したい要素の周囲には意識的に余白を残すことが黄金ルールです。

色・文字・余白の黄金比を理解することで、初心者でもプロ並みのプレゼン資料デザインに近づけます。

スライド1枚を仕上げる具体的な手順

プレゼン資料作成でつまずきやすいのが「スライド1枚の完成度をどう上げるか」です。以下の手順を踏むことで、誰でも質の高いスライドを仕上げられます。

最初に「1スライド1メッセージ」を徹底します。複数の情報を詰め込むと焦点がぼやけ、聴衆は混乱します。次に、見出しで結論を端的に書きます。例えば「コスト削減効果は30%」といった形で、スライドの要点をひと目で理解できるようにします。

本文や図解は補足として配置します。文字は簡潔にし、図やアイコンを用いて直感的に理解できるようにします。情報の配置はZ型の視線誘導を意識すると自然な流れになります。さらに、強調すべき数字やキーワードだけに色や大きさで差をつけ、視線を集中させます。

最後に、完成したスライドを投影環境で確認します。スクリーンやモニターで見たときに文字が小さすぎないか、色が見づらくないかを必ずチェックすることが大切です。

この手順を習慣化すれば、スライド1枚ごとに質が高まり、全体として統一感と説得力のあるプレゼン資料を作成できます。

データを「魅せる」デザインテクニック

プレゼン資料に欠かせないのがデータです。しかし数値をただ並べただけでは聴衆には伝わりません。データを魅せるためのデザインが必要です。

まずはグラフ選びです。比較には棒グラフ、推移には折れ線グラフ、割合には円グラフを使うのが基本ですが、円グラフは項目が多いと読みにくくなるため注意が必要です。棒グラフも色分けが多すぎると混乱を招きます。

次に、強調の工夫です。注目してほしい数値は大きく表示し、色を変えると効果的です。例えば「市場シェア50%」という数字を単独で大きく配置すると、それだけで聴衆に強い印象を残せます。さらに、データに関連する写真やアイコンを組み合わせると、記憶に残りやすくなります。

また、データのストーリー化も重要です。単に数字を提示するのではなく、「過去から現在への推移」「他社との比較」「導入前後の変化」といったストーリーを組み込むことで、説得力が増します。データは伝えたいことを単なる説明ではなく、納得に変える武器と言えるかもしれません。

プレゼン資料デザインのNG例とチェックポイント

デザインを学ぶ際には「やってはいけないこと」を知ることが効果的です。代表的なNG例は、文字を詰め込みすぎる、色を乱用する、フォントをバラバラにする、アニメーションを多用することです。

文字を詰め込みすぎると聴衆は読むのに必死になり、話を聞かなくなります。色を乱用すると焦点がぼやけ、何を伝えたいのか不明確になります。フォントが統一されていないと素人感が出て、信頼感が損なわれます。過剰なアニメーションは内容より動きに注目が集まり逆効果です。

チェックポイントとしては「1スライド1メッセージになっているか」「余白は十分か」「強調は必要最小限か」「配色とフォントは統一されているか」を確認することです。これを習慣にすれば、初心者でも失敗の少ないプレゼン資料のデザインを完成させることができます。

シーン別デザインの工夫(営業用・投資家向け・社内報告)

プレゼン資料デザインは万能のフォーマットが存在するわけではなく、用途ごとに最適化する必要があります。営業用、投資家向け、社内報告のいずれを取っても、求められる情報の種類やデザインの重点はまったく異なります。ここでは、それぞれのシーンに適したデザインのポイントを詳しく解説します。

営業用プレゼン資料のデザイン

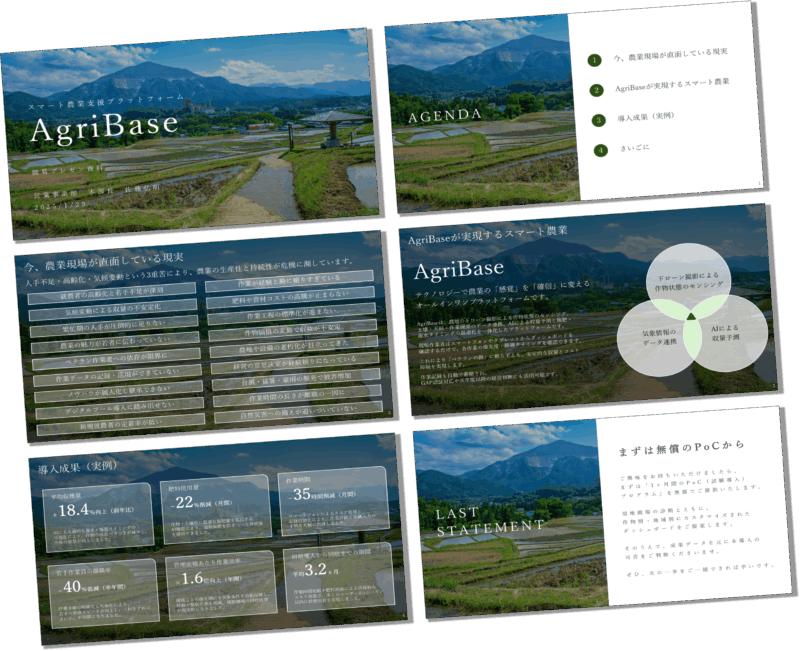

営業用のプレゼン資料で最も重要なのは、顧客が得られるメリットを前面に押し出すことです。サービスの機能や会社の沿革を細かく説明するよりも、「この商品やサービスを導入すれば、顧客の課題がどう解決されるか」を一目で理解できるデザインに仕上げることが鍵となります。例えば、導入前後の比較を図解する、顧客の声や実績をアイコン付きでわかりやすく配置するなど、具体的な効果をビジュアル化すると効果的です。

また、営業資料では感情に訴えるデザインも有効です。写真やイラストを使って成功した未来像を見せたり、顧客事例をストーリー形式でまとめたりすると、相手が自分ごととして受け止めやすくなります。営業用プレゼン資料のデザインは、機能説明よりも、価値提案と成功イメージの視覚化を重視するのが黄金ルールです。

投資家向けプレゼン資料のデザイン

投資家向けの資料では、営業資料とは異なり、感情よりも論理・信頼感が重視されます。市場規模、成長率、収益モデル、競合優位性などの数値やファクトを明確に示し、余白を使って数字を強調することが欠かせません。

例えば市場規模を説明する際には、グラフをシンプルに配置し、フォントサイズや色を工夫して主要な数値を目立たせると効果的です。また、財務計画を示す場合には、細かい数字を羅列するのではなく、売上成長曲線や収益構造の図解などを用いることで、直感的に理解してもらえます。さらに、スライド全体を落ち着いた配色にすることで、信頼性や堅実さを演出するのも効果的です。

投資家にとって重要なのは将来性と再現性。したがって、過度に派手なデザインは不要であり、数字を根拠として裏付ける落ち着いたスライドが求められます。投資家向けプレゼン資料のデザインは、説得力のあるファクトと余白を活かした整理が成功のカギとなります。

社内報告用プレゼン資料のデザイン

社内報告用の資料では、正確さと理解のしやすさが第一に求められます。上層部に向けた進捗報告であれば、KPIや成果指標をわかりやすいグラフや表にまとめることが有効です。チーム内共有であれば、業務フローを簡潔に図解し、誰がどの役割を担うのかが一目でわかるようにデザインすることが重要です。

社内向け資料では、外部向けのような装飾は必要ありません。むしろ、正確でシンプル、誤解を生まない整理が最優先です。複雑な工程をそのまま文章で記載するのではなく、矢印やブロック図を活用して視覚的に示すと理解がスムーズになります。また、報告用スライドは配布される可能性が高いため、プレゼン中の口頭補足がなくても読んで理解できるレベルの情報量を持たせることが望ましいでしょう。

まとめ|成果を生むプレゼン資料デザインの習慣

プレゼン資料のデザインは、成果を決定づける重要な要素です。色・文字・余白の黄金比を意識し、1スライド1メッセージを徹底すること。聴衆に合わせた情報設計を行い、データを魅せる工夫を加えること。そして、シーンごとに最適化したデザインを心がけること。これらを習慣化することで、プレゼン資料は確実に成果を生む武器へと進化します。

デザインは才能ではなく、学びと実践で身につくスキルです。本記事で紹介した黄金ルールを繰り返し実践し、プレゼン資料作りを習慣化してください。必ず成果につながるプレゼンが実現できるはずです。

ちなみに、「自分で資料を作るのは大変・・・」「プロの力を借りたい!」という方は、「Business Jungle資料作成」をご利用ください!1枚3,000円から、あっと驚く資料作成のお手伝いをさせていただきます。まずはお気軽にご相談くださいませ。

目次