セミナーを成功させるうえで、資料のクオリティは決して軽視できません。どれだけ話の内容が優れていても、資料が分かりにくかったり、視認性に欠けていたりすると、参加者の理解や関心は大きく損なわれてしまいます。一方で、要点を押さえた分かりやすい資料があれば、話の流れを視覚的にサポートし、メッセージを強く印象づけることが可能になります。

また、資料の完成度は講師の信頼性を高める重要な要素です。視覚的に整い、ロジカルに構成された資料は、「この講師はきちんと準備している」と参加者に印象づける効果があり、信頼や共感の獲得にもつながります。

さらに、セミナー終了後に資料が共有されるケースでは、その内容が受講者の記憶を定着させる「学びの復習ツール」としても役立ちます。見返しても理解しやすい構成の資料は、セミナーの価値を持続させ、成果を高める力を持っています。

このように、セミナー資料は「話すための補助」ではなく、「成果を引き出すための戦略的なツール」として活用すべき存在です。

この記事では、セミナー資料の作り方について、誰でも分かるように解説しています。ぜひ最後までご覧ください!

なお、資料作成にお困りの方は、「Business Jungle資料作成」をご利用ください。1枚3,000円から、あっと驚く資料作成のお手伝いをさせていただきます!

.png)

本記事の監修 松浦英宗(まつうらえいしゅう)

創業・事業成長に必要なサービスをオールインワンで提供するBusiness Jungleの代表。

外資系戦略コンサルティング会社(アーサー・ディ・リトル・ジャパン)などにおいて、事業戦略立案や資料作成に関する豊富な経験を有する。

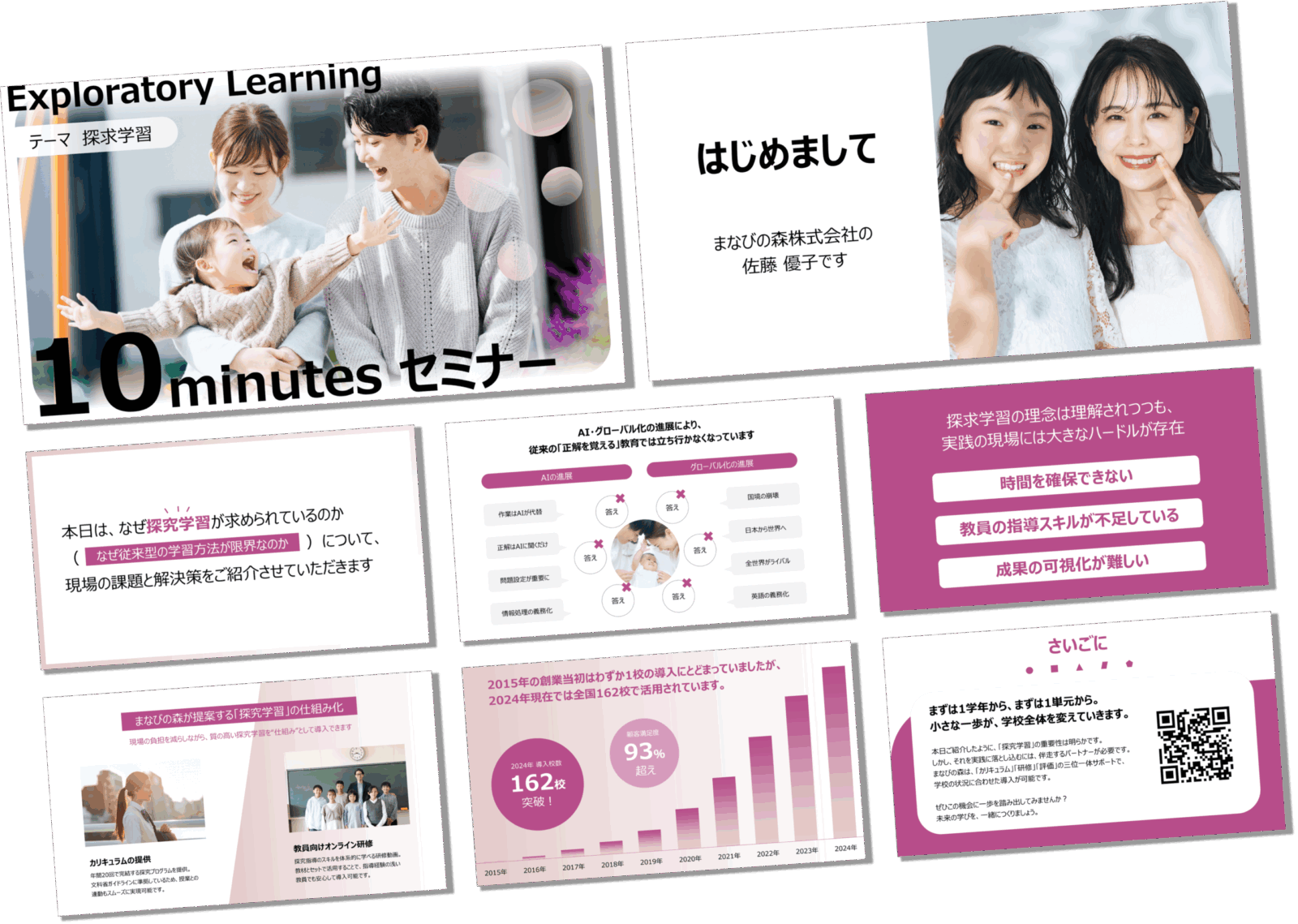

セミナー資料の例(抜粋版)

なお本記事に登場する企業名・担当者名および資料内容は、機密保持契約に基づき、実際の内容から変更しております。ご了承くださいませ。

資料作成前の3つの準備

セミナー資料の質を高めるためには、作成に取りかかる前の「準備フェーズ」が極めて重要です。ここをおろそかにすると、見た目は整っていても、伝えたいことが伝わらない、という本末転倒な資料になりかねません。成果につながる資料作成のためには、次の3つの準備が欠かせません。みなさん、きちんと取組めているでしょうか。チェックしてみてください!

セミナーの目的を明確にする

まず、「何のためにこのセミナーを行うのか?」を明確にしましょう。目的が曖昧だと、内容が散漫になり、聴衆に響かない資料になってしまいます。「参加者に何を伝えたいのか」「どのような行動を促したいのか」といったゴールを言語化し、それを軸に全体を設計していきます。

ターゲットを分析する

次に、参加者の属性や知識レベルを分析します。対象が初心者なのか、ある程度の経験者なのかによって、言葉の選び方や図の使い方は大きく異なります。また、参加者がどのような課題や関心を持っているのかを把握することで、彼らの“知りたい”に的確に応える構成が可能になります。

全体構成を設計する

目的とターゲットが明確になったら、資料全体のストーリーラインを設計します。導入→課題提起→解決策→まとめ、といった王道パターンを軸として、論理的に説得力のある構成を意識すると効果的です。この段階で大まかなスライドの流れを決めておくことで、作成がぐっと楽になります。

この3ステップを踏むだけで、資料作成の迷いや手戻りが大きく減り、短時間で高品質なアウトプットにつながります。土台がしっかりしていれば、あとは積み上げるだけです。

成果につながる資料構成のポイント

それでは、実際に成果を上げるセミナー資料の構成について見ていきましょう。

構成が曖昧だと、聞き手は話の流れについていけず、途中で興味を失ってしまいます。ここでは、基本にして最重要である構成のポイントを段階的に解説します。

オープニング:参加者を引き込む

冒頭ではまず、講師の自己紹介とセミナーの目的・ゴールを明示します。「今日は何が学べるのか」「なぜこのテーマなのか」を提示することで、参加者の関心を引き、集中を高めることができます。ここで興味を持ってもらえなければ、その後の話は一切真面目に聞いてくれないので、参加者を引き込むことの重要性を徹底して意識してください。

本論:課題提起から解決までをロジカルに展開

本論では、セミナーの核心を論理的に展開していきます。ここで語るべき内容はセミナーのテーマによってさまざまですが、基本的には以下のような構成になることが多いです。ご自身が扱いたいテーマを踏まえるとどのようなことを説明すればよいのか、以下をベースにアレンジしてみてください。

社会や業界の現状(背景):

まず、聞き手が当事者意識を持てるように、テーマに関連する業界や社会の現状を提示します。現実のデータやトレンドを活用し、関心の入り口を作るのがポイントです。「ふーん、ちょっと真面目に聞いてみようかな」と思わせられれば勝ちです。

課題(問題提起):

現状から導き出される「具体的な課題」を明示します。なぜそれが問題なのか、放置した場合の影響を言語化することで、聞き手に危機感を与えることができます。「お、これはきちんと考えないとやばそうだな・・・」という思いにさせましょう。

解決策の提示(方法・考え方):

課題を踏まえ、提案したい解決策やアプローチを提示します。誰が・何を・どのようにすればよいのかを明快に示すことが重要です。ここでは「そうすればいいのか!」という学びを持って帰っていただくことがゴールです。

実例やデータの紹介(説得力の補強):

解決策に信頼性と実現可能性を持たせるために、実際の成功事例やデータを紹介します。グラフや図解も活用しながら、再現性があることを示しましょう。「さっき言っていた解決策、信頼できそうだぞ」という気持ちにさせましょう。

クロージング:行動を促す

最後に、セミナーのまとめと、参加者が「何をすればいいか」のアクションを提示します。単なる情報提供で終わらせず、実践を促すことで、学びを成果へとつなげやすくなります。印象的な一言や、問いかけで締めくくるのも効果的です。

もしセミナーを通じて自社の商品・サービスの購入を促したいのであれば、そのための誘導も忘れずに行ってください。あなたのセミナーの目的は何でしょうか。その目的を達成するために必要がクロージングを行いましょう。

構成力のあるセミナー資料は、話し手の意図を正確に伝え、聞き手の行動を促します。単なるスライドの積み重ねではなく、「筋の通ったストーリー」を設計することこそが、成果につながる第一歩です。

見やすく伝わるデザインのコツ

ここまでで、セミナーの考え方や内容について開設してきました。しかし、いくら内容が優れていても、デザインが整っていなければ、資料の説得力は大きく損なわれてしまいます。

セミナー資料は「読むもの」ではなく「見て理解するもの」。そのため、視覚的な設計が非常に重要です。ここでは、誰でも実践できるデザインの基本ルールを紹介しますので、内容だけではなく、それをどのように伝えるかという観点で問題がないか、振り返ってみてください。

フォント・色・図解の一貫性を保つ

まず、全体のトーンを統一しましょう。フォントは1種類に絞り、色も3色以内に抑えましょう。色については、「ブランドカラー」「強調色」「補助色」など役割を持たせることで、視認性が向上します。また、グラフやアイコンも統一感のあるデザインを選ぶことで、スライド全体にプロフェッショナルな印象を与えてくれます。

視線の流れを意識したレイアウト

人の視線は左上から右下へ「Z」のかたちに沿って流れます。この動きを意識して、情報を配置しましょう。例えば、タイトル→ポイント→図→補足という順で目線に沿って要素を並べると、自然な流れで理解が進みます。また、要素間には余白を設け、「読むスペース」を確保することも大切です。情報を詰め込みすぎると、見た目も理解も圧迫されてしまいます。

デザインと話し方のバランスを考える

スライドは「話す内容の補足」であり、すべての情報を載せる必要はありません。むしろ、情報は削ぎ落とし、話の流れと組み合わせて伝えることで、効果的なセミナーになります。たとえば、図やキーワードのみを提示し、詳細は口頭で補足するようにすると、聴衆の注意がスライドに集中しすぎず、講師の話にも自然と耳を傾けやすくなります。

プロの資料で見られる共通点は「整っていること」ではなく、「伝わること」。そのためには、見た目を整えるだけでなく、情報の優先順位や流れを意識したデザインが求められます。視覚的にストレスのない資料は、やはり見ていて気持ちいものですし、そのようなセミナー資料を用いている講師のほうが、信頼できると思いませんか?

作成後のチェックも忘れずに

セミナー資料は作って終わりではありません。むしろ、最終的な品質を左右するのは「仕上げ」の工程です。完成したと思っても、チェックと改善を徹底することで、伝わりやすさや信頼感は格段に向上します。

ここでは、成果につながる最終チェックのポイントを紹介します。なかなか面倒くさい作業ではありますが、これができている/できていないで、セミナー資料の品質は天と地ほどの差がつきます。

論理と表現のチェック

まずは、資料全体の論理構成に矛盾や飛躍がないかを確認します。「主張と根拠の関係が明確か」「話の流れがスムーズか」といった観点で見直しましょう。また、表現が抽象的になりすぎていないか、専門用語が多すぎないかなど、参加者にとっての“わかりやすさ”も重要です。

誤字脱字・表記ゆれの確認

意外と見落とされやすいのが、誤字脱字や表記のゆれです。特に会社名や商品名、数字、単位などは信頼性に直結するため、細部まで注意が必要です。ツールの自動チェックだけに頼らず、人の目で丁寧に見直すのがベストです。

フィードバックを活用する

一人でチェックしていると、どうしても主観が入ります。第三者に見てもらい、率直なフィードバックを受けることで、客観的な改善点が浮かび上がります。可能であれば、実際の対象層に近い人にレビューしてもらうと、セミナー当日の反応も予測しやすくなります。

リハーサルで「伝わり度」を確認する

最後に、スライドを用いて本番さながらのリハーサルを行いましょう。話しながら資料を使ってみると、スライド間のつながりや、説明しにくい部分が見えてきます。「このスライドは冗長では?」「ここは補足が必要かも?」といった気づきは、実際に声に出してみることで得られることが多いです。

作成直後は満足していても、客観的にチェックすると多くの改善点が見つかるもの。最後のブラッシュアップまで手を抜かないことで、セミナー資料の完成度と成果は大きく変わります。

すぐに使えるテンプレート

セミナー資料をうまく作るには、優れた事例を真似るのが一番の近道です。

私たちが作成したテンプレートをいくつかご用意したので、ぜひ使ってみてください。記載されている文章を調整すれば、時間をかけずにプロフェッショナルなセミナー資料を完成させることができます。

まとめ

セミナー資料は、単なるスライドの集合ではなく、話の構成・伝え方・信頼構築を支える戦略的ツールです。まず、明確な目的とターゲットの理解から始め、論理的かつ参加者目線のストーリーを設計することが重要です。

そのうえで、1スライド1メッセージの原則に則った構成や、視線誘導や余白を意識したデザインにより、視覚的なわかりやすさを実現しましょう。さらに、完成後のフィードバックやリハーサルによるブラッシュアップを徹底すれば、資料は一段と伝わるものになります。

「伝える」だけでなく、「印象に残り、行動を促す」資料を作ることが、セミナーの成果に直結します。プロのノウハウを取り入れながら、ぜひ次のセミナー資料づくりに活かしてみてください。

ちなみに、「自分で資料を作るのは大変・・・」「プロの力を借りたい!」という方は、「Business Jungle資料作成」をご利用ください!1枚3,000円から、あっと驚く資料作成のお手伝いをさせていただきます。まずはお気軽にご相談くださいませ。

目次