営業資料や提案書は、企業が顧客と初めて接点を持つ瞬間の「顔」とも言えます。サービス紹介資料は、その中でも最も汎用的かつ頻繁に利用されるツールです。訪問やオンライン商談、展示会、ウェビナーなど、あらゆる場面で再利用されるため、出来の良し悪しが商談全体の印象に直結します。

テンプレートがないと、担当者ごとにページ構成や表現が異なり、情報が散らかった印象を与えてしまいます。これでは「ブランドとしての一貫性」が保てず、顧客に安心感を与えることが難しくなります。逆に、統一されたテンプレートを使えば、ブランドカラーやメッセージのトーンが揃い、どの営業担当が説明しても同じ品質を提供できます。

さらに、テンプレートの存在は作業効率を飛躍的に高めます。毎回ゼロベースで資料を作るのではなく、枠組みに沿って情報を更新するだけで済むため、資料更新のたびに迷う時間が減ります。浮いた時間を顧客理解や競合分析に充てれば、資料はより刺さる内容になり、結果的に商談の勝率を上げることができます。

なお、資料作成にお困りの方は、「Business Jungle資料作成」をご利用ください。1枚3,000円から、あっと驚く資料作成のお手伝いをさせていただきます!

.png)

本記事の監修 松浦英宗(まつうらえいしゅう)

創業・事業成長に必要なサービスをオールインワンで提供するBusiness Jungleの代表。

外資系戦略コンサルティング会社(アーサー・ディ・リトル・ジャパン)などにおいて、事業戦略立案や資料作成に関する豊富な経験を有する。

【無料配布】サービス紹介資料テンプレートの概要

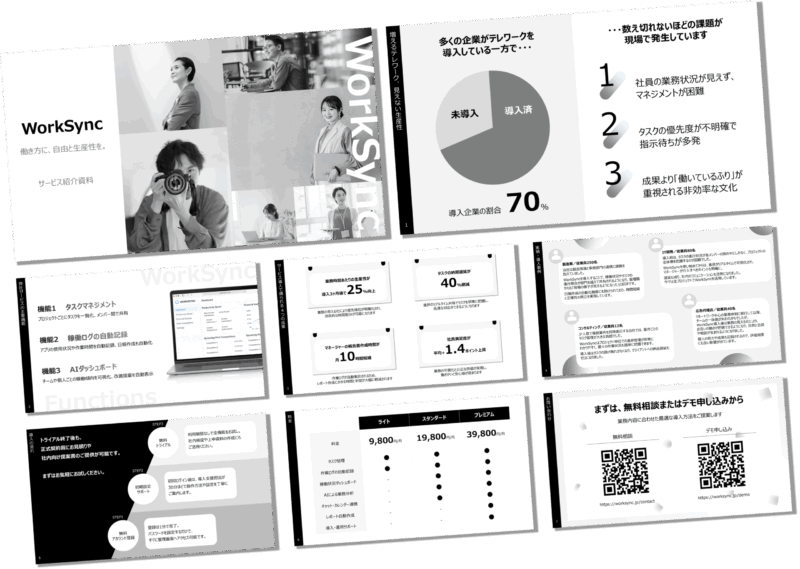

今回提供するテンプレートは、実際の提案現場から得られたフィードバックを反映し、汎用性と実用性のバランスを重視して設計されています。特徴的なのは、単なるページ雛形ではなく「どのページで何を語るべきか」が明確に分かるということです。

表紙・アジェンダ・課題提起・解決策・メリット・事例・プラン・導入フロー・次のステップなどが1本のストーリーになるよう配置されています。ページごとに推奨する情報量や、図解・写真を入れるべき箇所が明示されているため、迷うことなく情報を埋めていけます。

さらに、PowerPoint形式での提供となるため、編集性も高くなっています。自社ロゴや配色を反映したブランド版テンプレートを作れば、今後の資料作成スピードが劇的に向上するでしょう。ぜひテンプレートを使用し、効率的にサービス紹介資料を作成してください!

テンプレートを使った効率的な資料作成手順

テンプレートを開いたら、まず全ページの流れを眺めてストーリーを理解します。資料作成を映画づくりに例えるなら、この時点で映画全体のシナリオをイメージすることが大切です。

次に必要な素材を集めますが、このとき「事実」「データ」「感情を動かすエピソード」の3つの要素を意識すると説得力が増します。たとえば単なるサービス説明だけでなく、「実際に顧客がどんな課題を抱えていたか」「導入後にどんな変化があったか」などを補足すると、資料に物語性が加わります。

素材がそろったらスライドに配置していきますが、一度で完成させようとせず、粗いドラフト→レビュー→ブラッシュアップという3段階で仕上げるのがおすすめです。このプロセスを踏むと、チーム内で意見を集めやすく、抜け漏れや表現のズレが早期に発見できます。

サービス紹介資料の基本構成と必須スライド

さて、テンプレートのご紹介も完了したところで、サービス紹介資料の具体的な中身を見ていきましょう!

良いサービス紹介資料は、単なる情報の羅列ではなく、「読んだだけで顧客が頭の中で導入ストーリーを描ける」ように設計されています。

冒頭ではまず、「誰のための資料なのか」「どんな課題を解決するのか」を明確にします。ここがぼやけていると、顧客は「自分向けではない」と感じ、集中力を失います。ターゲット顧客の業種・規模・課題感に沿った見出しや一文を入れることで、最初の数秒で関心を引き込むことができます。

次に、現状の課題や市場動向を提示します。統計データや業界トレンドを用い、「このまま何もしなければリスクが拡大する」「競合に差をつけられる可能性がある」という緊張感を醸成します。課題提起スライドで読者が「これは自分の状況だ」と共感できれば、解決策への期待感が高まります。

続くスライドでは、自社サービスを紹介し、課題と解決策がつながる瞬間を作ります。このとき、機能を単に並べるのではなく「どの課題を、どの機能で解決できるのか」を対応づけることで、理解が一層深まります。導入メリットでは、機能や特徴ではなく「成果」を中心に語ることが重要です。コスト削減率や業務時間短縮などの定量的効果、顧客満足度向上や属人化解消などの定性的効果を組み合わせると、意思決定者に刺さる資料になります。

終盤では事例紹介や顧客の声を掲載し、信頼性を補強します。「同業他社の導入事例」「有名企業の採用実績」「数値で証明された効果」などは強力な説得材料です。

最後に導入までの流れをステップごとに見せると、顧客は心理的ハードルを下げやすくなります。資料請求やデモ依頼などのCTA(行動喚起)も明確にし、「次に何をすればいいか」を迷わせないことが大切です。こうしたスライドが一本のストーリーとして自然に流れることで、顧客は納得感を持ったまま次の行動へ進むことができます。

デザイン・レイアウトのポイント|見やすく伝わるコツ

デザインは見た目を華やかにするためではなく、情報を正しく伝えるためのナビゲーションです。まずフォントや配色を統一することで資料全体の一体感を出します。見出しは太字で視認性を高め、本文は読みやすい大きさ(できれば14pt以上が目安)に設定します。背景色と文字色のコントラストを確保することで、プロジェクター投影時でも視認性が落ちません。

余白は意図的に活用することで、情報を整理し、視線誘導を自然にします。スライドが情報でぎゅうぎゅう詰めだと、読む側に負荷がかかり、理解度が低下します。要素間に適切なスペースを置き、視覚的な呼吸を確保することで、プレゼン全体が洗練された印象になります。

グラフや表は「一目で意味が分かる」ことが理想です。凡例を削り直接ラベルを入れる、重要な数値は強調色を使う、比較項目は横並びにして視線の移動を最小限にするなど、認知負荷を減らす工夫が有効です。また、実際の投影環境やオンライン会議ツールで試し、遠くからでも読めるか、色が潰れないかを事前に確認することも忘れずに行いましょう。

成約につながるストーリー設計の方法

サービス紹介資料の目的の一つは成約です。この目的を達成するためのヒントも見ておきましょう。

まず、成約率を高めるためには、資料の流れが「顧客の意思決定プロセス」と一致している必要があります。顧客が直面している課題を明確に提示し、その課題がもたらす損失や機会損失を具体的に示します。「現状維持はリスクだ」と感じてもらえれば、解決策に耳を傾ける姿勢が整います。

次に解決策として自社サービスを提示し、導入後にどんな未来が実現するのかを描きます。ここでは、感情の起伏を意識することが重要です。課題提示で危機感を生み、解決策紹介で安心感を与え、事例紹介で「自分たちも成功できそうだ」と希望を持たせる。この心理的カーブを描ける資料は強い説得力を持ちます。

最後に行動喚起をシンプルかつ具体的に提示します。「お問い合わせはこちら」「30日間無料トライアル」など、迷わず次の行動を取れる状態を作ることで、資料が実際の商談や契約に直結します。

よくある失敗例と改善のヒント

よくある失敗は、1スライドに情報を詰め込みすぎることです。スライドが文字だらけだと、顧客は読むだけで疲れ、プレゼンターの説明が頭に入りません。改善するには情報の優先度を決め、重要なメッセージ以外は削る勇気が必要です。

また、社内向けの資料をそのまま流用して、専門用語や略語が多すぎるケースも見られます。初めて聞く人にも理解できる言葉に置き換え、必要であれば図解や比喩を用いて説明しましょう。さらに、デザインの統一感が欠けていると、資料全体が雑然と見えます。テンプレートを活用すれば、フォントや配色が揃い、見た目のクオリティが安定します。

作成後は必ず第三者に見てもらい、「どのスライドで理解が止まったか」「もっと知りたいと思えたか」といった率直な感想をもらうと、次回の改善に活かせます。

成功事例紹介|効果的なサービス紹介資料とは

成功事例として、あるスタートアップでは営業資料をテンプレート化し、課題提起→解決策→事例→導入フローの順に再構成しました。その結果、営業担当が誰でも同じストーリーで説明できるようになり、提案の質が均一化。商談準備時間は半分に短縮され、提案件数が増加。結果として月間成約件数は150%に伸びました。

別のBtoB企業では、事例スライドを充実させ、顧客の声やビフォーアフターのデータを追加したところ、経営層への提案通過率が飛躍的に上昇しました。意思決定者は感情よりも根拠を重視するため、数値や事例の信頼性が高いほど導入を決断しやすくなります。このように資料は単なる説明ではなく、購買行動を後押しする武器として機能してくれます。

公開前に確認すべきチェックリスト

サービス紹介資料は、完成したと思っても細部にミスや抜けが潜んでいることが多いものです。配布前に以下の項目を確認することで、信頼性や説得力を最大限に高められます。ぜひ油断せず、チェックしてみてください!

コンテンツ・構成の確認

- 誤字脱字、表記ゆれ(全角半角、数字表記、単位の統一)を徹底的にチェック

- ロジックが飛躍していないか、ストーリーが自然に流れているかを通読で確認

- 情報が重複していないか、または重要な内容が抜けていないか

- 1スライド1メッセージが守られているか、詰め込みすぎていないか

- 専門用語や略語に初出時の説明があるか、顧客が理解できるレベルに調整されているか

デザイン・フォーマットの統一

- フォント種類、サイズ、太さが全スライドで統一されているか

- 配色がブランドカラーやガイドラインに沿っているか

- 図表やアイコンのスタイルが統一され、サイズ感も揃っているか

- スライド番号、見出しの位置やサイズがそろっているか

- 余白のバランスが整っているか、情報が詰まりすぎていないか

視認性・読みやすさ

- 会議室のスクリーンやオンライン配信でも読める文字サイズか

- 背景と文字色のコントラストが十分で、色弱者にも配慮した配色になっているか

- グラフや表は一目で意味が分かるか、凡例やラベルが分かりやすく配置されているか

- 長文になっているスライドは分割できないか検討したか

信頼性の裏付け

- データや数値が最新か、出典が明示されているか

- 顧客事例や実績は実際の許可が取れているものか、誤解を招かない表現か

- 誇張や曖昧な表現(例:「業界No.1」「絶対成功」)を使っていないか

CTA・次のアクションの明確化

- 顧客が次に取るべき行動が明確に書かれているか(資料請求、デモ依頼、問い合わせなど)

- CTAボタンや問い合わせ先が分かりやすい位置に配置されているか

- メールアドレスや電話番号、リンク先が正しく機能しているか

テスト・フィードバック

- 営業担当以外の社内メンバーに見てもらい、初見で理解できるかを確認

- 実際の顧客層に近い人にテスト視聴してもらい、どこで迷ったか、どこが響いたかをヒアリング

- フィードバックを反映し、最後にもう一度全体を通して整合性を確認

まとめ|すぐに取り組める次のステップ

サービス紹介資料は、作って終わりではなく、常に育て続けるべき資産です。まずはテンプレートをもとに、1本目を作り上げることから始めましょう。その資料を営業現場で実際に使い、顧客からの反応や社内フィードバックを収集して改良を重ねます。

このサイクルを継続することで、資料は進化し続け、企業の武器となります。最終的には「この資料を見れば誰でもサービスの価値が分かる」という状態を目指すことで、営業力そのものが強化され、商談の勝率向上、顧客満足度向上にも直結します。

ちなみに、「自分で資料を作るのは大変・・・」「プロの力を借りたい!」という方は、「Business Jungle資料作成」をご利用ください!1枚3,000円から、あっと驚く資料作成のお手伝いをさせていただきます。まずはお気軽にご相談くださいませ。

目次