創業融資を検討する際、必ず選択肢に挙がってくるのは日本政策金融公庫の創業融資。政府系の金融機関であるため、民間企業の創業融資と比較して、非常に好待遇で融資を受けることができます。

そして、新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を終えていない方が本融資を受けようとする際、必須書類となってくるのが「創業計画書」です。本記事では、日本政策金融公庫の創業融資を検討している方に向けて、創業計画書の書き方を徹底解説します。ぜひ最後までご覧ください!

なお、わたしたち「Business Jungle 創業計画書作成」と一緒に創業計画書を作成したい方は、いつもでご連絡ください。日本政策金融公庫の創業融資において、最も重要になる創業計画書を4,800円から作成代行させていただきます!

.png)

本記事の監修 松浦英宗(まつうらえいしゅう)

創業・事業成長に必要なサービスをオールインワンで提供するBusiness Jungleの代表。

外資系戦略コンサルティング会社(アーサー・ディ・リトル・ジャパン)などにおいて、事業戦略立案や事業計画作成に関する豊富な経験を有する。

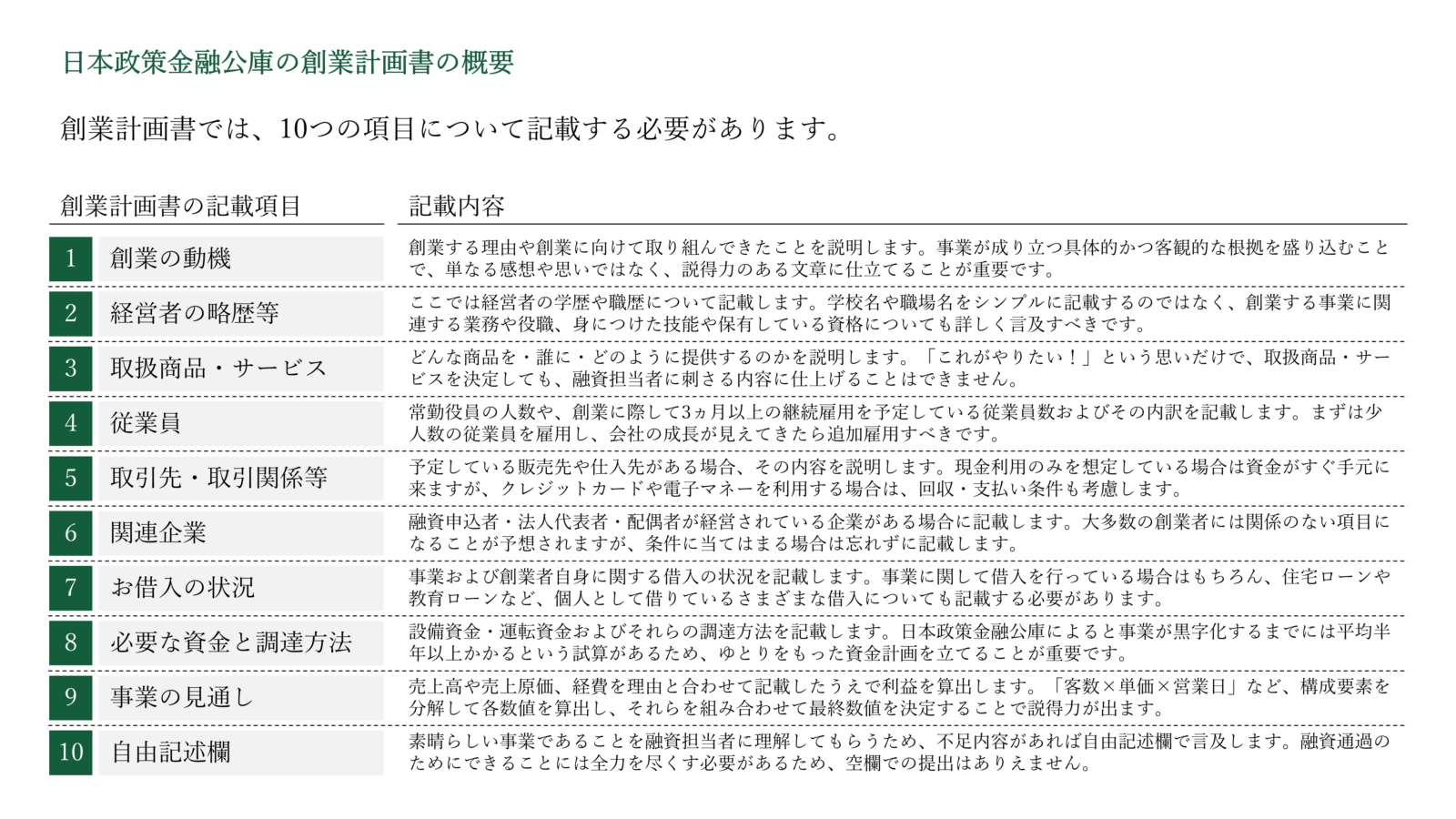

日本政策金融公庫の創業計画書の概要

日本政策金融公庫の創業計画書は、専用のフォーマットが用意されており、以下10つの項目に沿って記載していくことで自身の創業計画をまとめることができます。

創業計画書は、新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を終えていない方は、必ず記載・提出する必要があります。

一方、既に事業開始後税務申告を終えている方は、創業計画書の代わりに「企業概要書(日本政策金融公庫の専用フォーマット)」や、確定申告書・決算書を提出することになります。

日本政策金融公庫の創業融資においては、融資担当者は主に創業計画書の中身を見て、融資の実行可否を判断することになりますので、極めて重要な書類と言うことができるでしょう。しかし、事業計画について検討したことがない方にとってはハードルが高く、どのように手を付ければいいか分からないという声もよく聞きます。

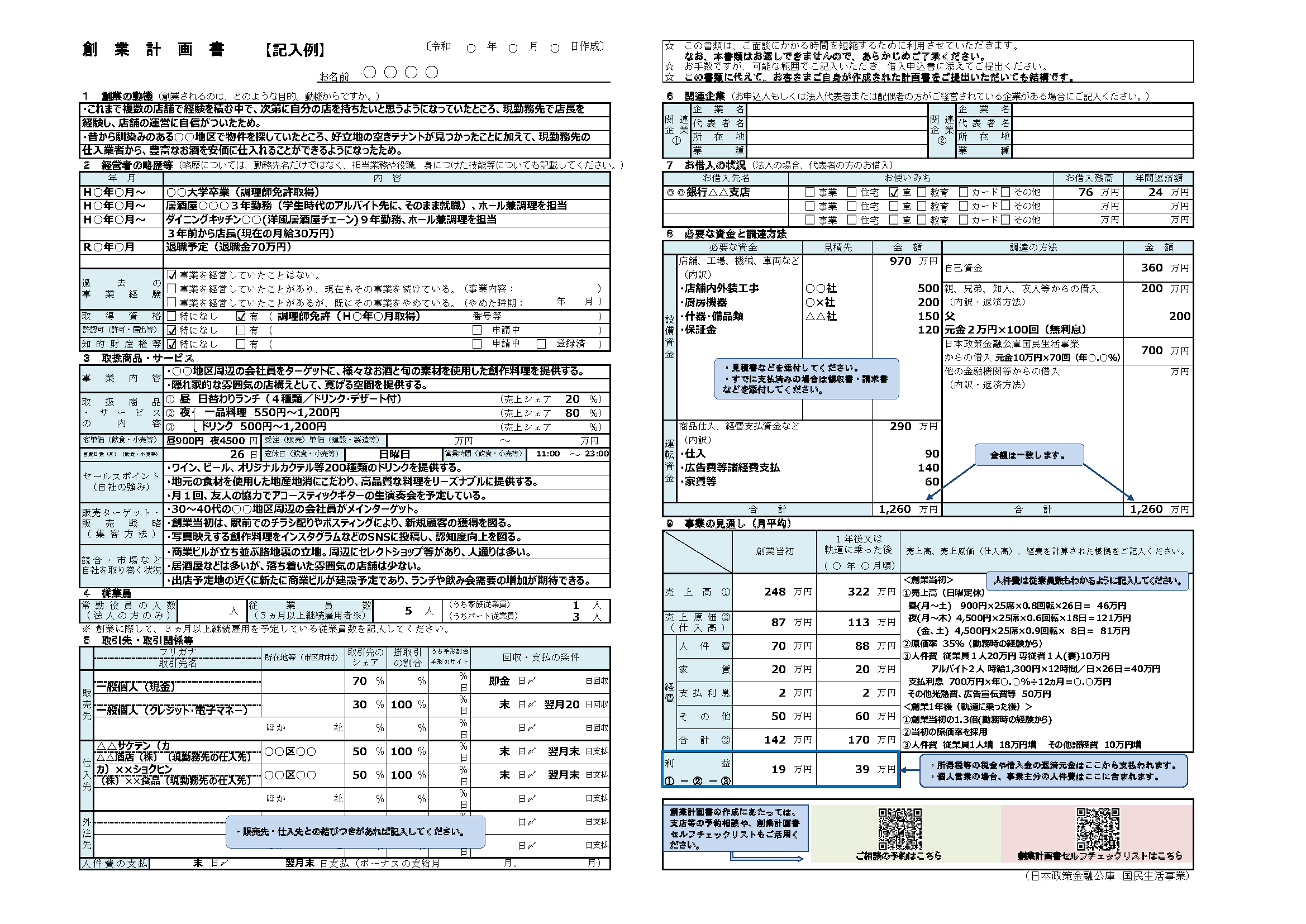

そのため、次章からは日本政策金融公庫が公表している「洋風居酒屋」の創業計画書サンプルをもとに、具体的にどのように記載していけばよいのかを詳しく見ていきます!

出所:日本政策金融公庫「各種書式ダウンロード 創業計画書記入例 洋風居酒屋」(https://www.jfc.go.jp/n/service/dl_kokumin.html)より引用

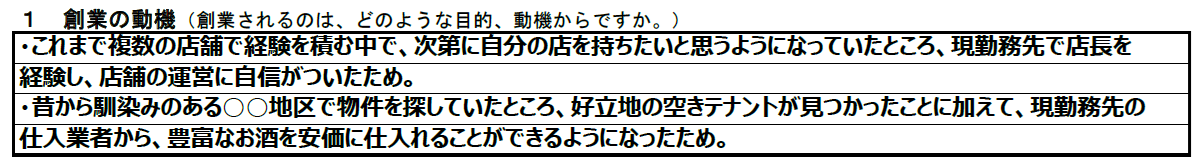

①創業の動機

創業する理由や創業に向けて取り組んできたことを説明します。

事業が成り立つ具体的かつ客観的な根拠を盛り込むことで、単なる感想や思いではなく、説得力のある文章に仕立てることが重要です。

例えば、「とにかく創業したいです!頑張ります!」と言っている方と、「〇〇という理由で創業を目指していたのですが、〇〇を経験して実力・実績を付けることができ、かつ〇〇というチャンスが巡ってきたので、これを機に創業します!」と言っている方。どちらが安心感を与えてくれるか、言うまでもないでしょう。

本項目に限らずですが、第三者目線で納得感のある情報を記入するようにしましょう。

<チェックポイント>

・創業への熱意や創業を志すまでの経緯を記載していますか?

出所:日本政策金融公庫「各種書式ダウンロード 創業計画書記入例 洋風居酒屋」(https://www.jfc.go.jp/n/service/dl_kokumin.html)より引用

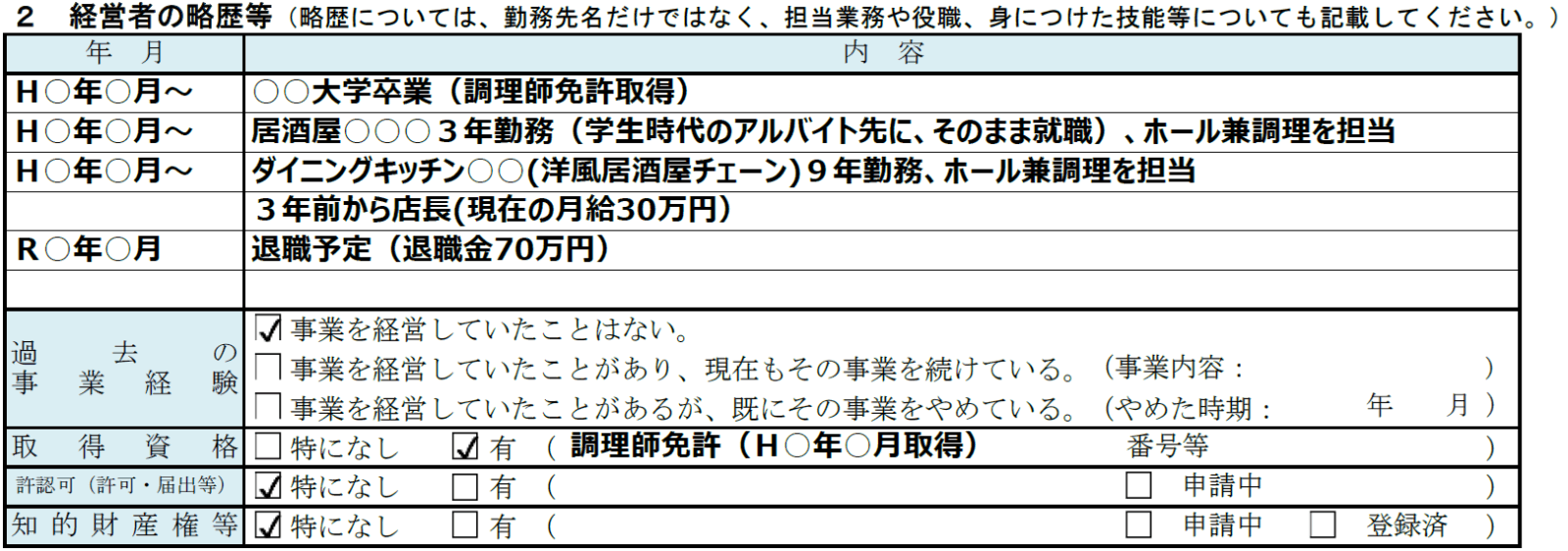

②経営者の略歴等

ここでは経営者の学歴や職歴について記載します。

学校名や職場名をシンプルに記載するのではなく、創業する事業に関連する業務や役職、身につけた技能や保有している資格についても詳しく言及することが重要です。

「この人になら融資しても問題なさそう!」と日本政策金融公庫の担当者に思ってもらえるような内容にすることで、融資成功の確率が上がります。

<チェックポイント>

・担当した業務や役職、実績などを記載していますか?

・身に着けた資格・スキルなどがあれば、それらについて記載していますか?

出所:日本政策金融公庫「各種書式ダウンロード 創業計画書記入例 洋風居酒屋」(https://www.jfc.go.jp/n/service/dl_kokumin.html)より引用

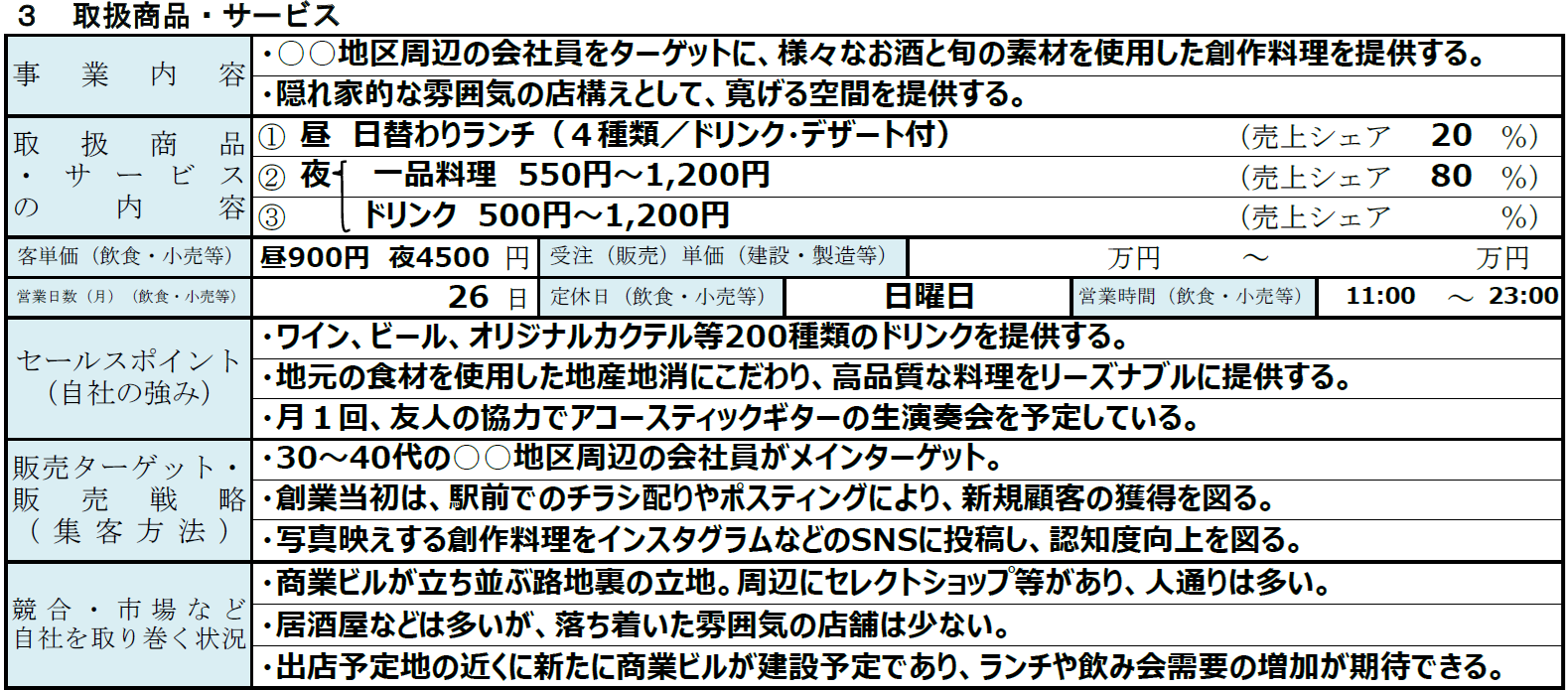

③取扱商品・サービス

どんな商品を・誰に・どのように提供するのかを説明します。

「これがやりたい!」という思いだけで、取扱商品・サービスを決定しても、融資担当者に刺さる内容に仕上げることはできません。

自社の事業を決定するための考え方としては、まず自社が参入している市場はどのような状況(市場規模や成長性 など)になっており、顧客にはどのようなニーズがあるのかを明らかにする必要があります。そのうえで、多種多様な競合を調査・分析したうえで特徴を見極め、競合とは差別化された商品・サービスを決定するべきです。

このような段階的検討にしなければ、多くの競合と同じ商品・サービスを提供して市場で埋もれることになったり、あるいはまったくニーズのない市場に参入してしまう危険性もあります。

自社が何をするかを考える際は、まず顧客を含む市場全体の動向を把握し、競合を分析する必要があること。これを絶対に忘れないようにしてください。反対に、こうした市場分析・競合分析に基づいた商品・サービス設計であれば、創業融資の担当者にも刺さる内容に仕上がるはずです。

<チェックポイント>

・誰に、何を、いくらで販売するか記載していますか?

・商品・サービスのセールスポイントを記載していますか?

・販売ターゲットに合った販売戦略について記載していますか?

・競合他社や市場について(店舗を出す場合は、近隣の状況について)調べて、記載していますか?

出所:日本政策金融公庫「各種書式ダウンロード 創業計画書記入例 洋風居酒屋」(https://www.jfc.go.jp/n/service/dl_kokumin.html)より引用

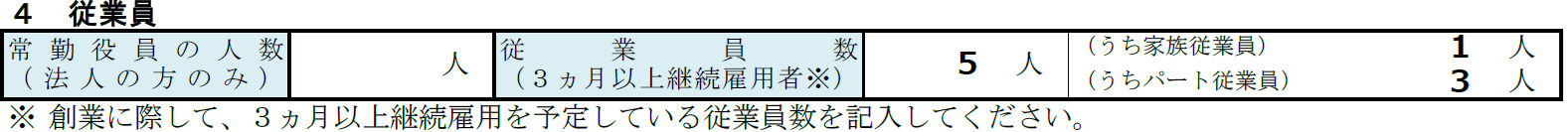

④従業員

ここはシンプルに、常勤役員の人数や、創業に際して3ヵ月以上の継続雇用を予定している従業員数およびその内訳を記載します。

ここでも重要になってくるのは、はじめは小さくして、事業が軌道に乗ってきたら拡大するという考え方。まずは少人数の従業員を雇用し、会社の成長が見えてきたら追加雇用するようにしましょう。最初は1人社長という方も多いかもしれません。

<チェックポイント>

・事業成長に合わせた従業員数を記載できていますか?

・雇用する従業員、あるいは従業員を集める方法に目星は付いていますか?

出所:日本政策金融公庫「各種書式ダウンロード 創業計画書記入例 洋風居酒屋」(https://www.jfc.go.jp/n/service/dl_kokumin.html)より引用

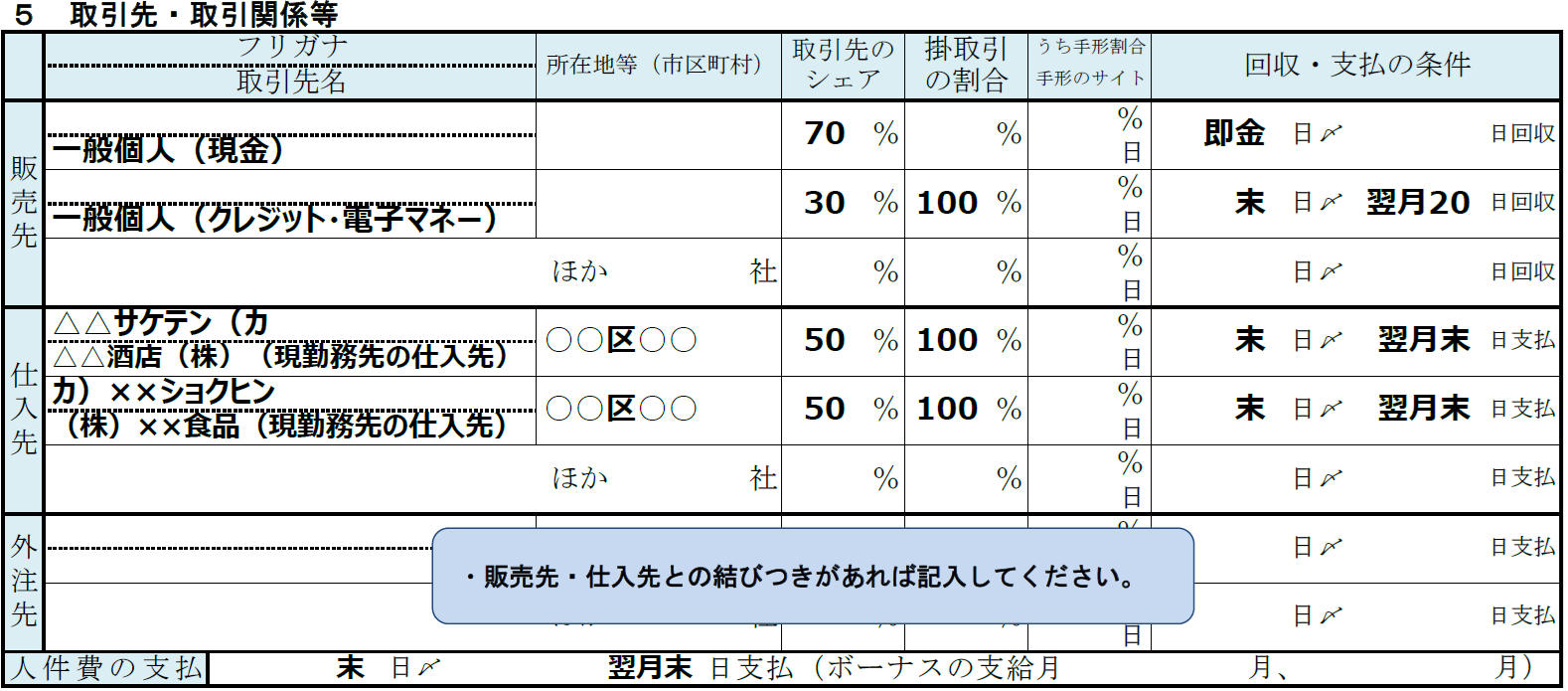

⑤取引先・取引関係等

予定している販売先や仕入先がある場合は、その内容について説明します。

現金のみのやり取りを想定している場合は資金がすぐ手元に来ますが、クレジットカードや電子マネーも活用する場合は、支払いが確定するタイミング(末日 など)や、確定した金額が実際にいつ支払われるのか(翌月20日回収 など)といった回収・支払いの条件についてもあわせて記載しておきましょう。

事業を始めるにあたって、表面的な数字のみを追いかけていてはいけません。現金こそが極めて重要であり、長期的に見れば資金に余裕があるものの、手元に現金がないから倒産する企業も少なくありません。本項目では、現金がきちんと手元に残るかという観点でも、考えておく必要があります。

ちなみに、下記参考画像に記載されている「掛取引の割合」とは売掛金(後日支払ってもらうお金)・買掛金(後日支払う必要があるお金)の割合を指しています。また、「うち手形割合、手形のサイト」とは手形と呼ばれる一定期間後に現金化できる証書(手形に記載されている支払日以降に金融機関に持っていくと、額面金額を受け取り可能)を発行する割合・手形の支払期日までの日数を指しています。多くの小規模創業者にとっては、あまり登場しない概念ですので空欄になる企業が多いはずです。

外注先や人件費の支払いについても、該当する場合は忘れずに記載するようにしてください。

<チェックポイント>

・入金や支払いのタイミングなど、取引形態を記載していますか?

出所:日本政策金融公庫「各種書式ダウンロード 創業計画書記入例 洋風居酒屋」(https://www.jfc.go.jp/n/service/dl_kokumin.html)より引用

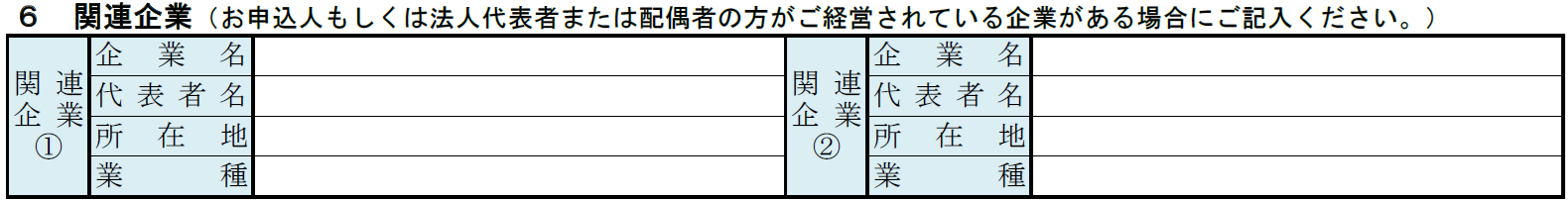

⑥関連企業

関連企業では、融資申込者・法人代表者・配偶者が経営されている企業がある場合に記載します。

大多数の創業者にとっては関係のない項目として空欄になることが予想されますが、条件に当てはまる場合は忘れずに記載するようにしてください。信頼できる企業であれば、それだけで融資実行の確率が向上するはずです。

<チェックポイント>

・融資申込者・法人代表者・配偶者が経営されている企業がある場合、きちんと記載していますか?

出所:日本政策金融公庫「各種書式ダウンロード 創業計画書記入例 洋風居酒屋」(https://www.jfc.go.jp/n/service/dl_kokumin.html)より引用

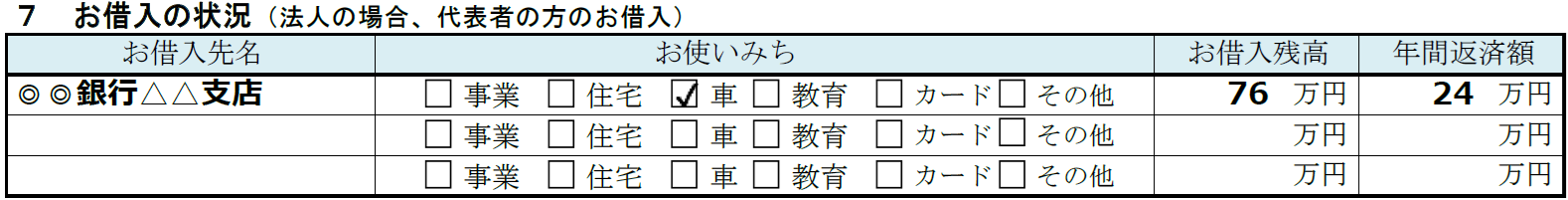

⑦お借入の状況

事業および創業者自身に関する借入の状況を記載します。

事業に関して借入を行っている場合はもちろんですが、住宅ローンや教育ローンなど、個人として借りているさまざまな借入についても記載するようにしてください。

日本政策金融公庫は、本項目を参照して申込者の財務状況を確認し、貸付可否を判断する材料とします。虚偽は必ず見つかってしまいますので、透明性を最大限重視して記載してください。

<チェックポイント>

・事業や生活に関する借入を行っている場合、漏れなく記載されていますか?

出所:日本政策金融公庫「各種書式ダウンロード 創業計画書記入例 洋風居酒屋」(https://www.jfc.go.jp/n/service/dl_kokumin.html)より引用

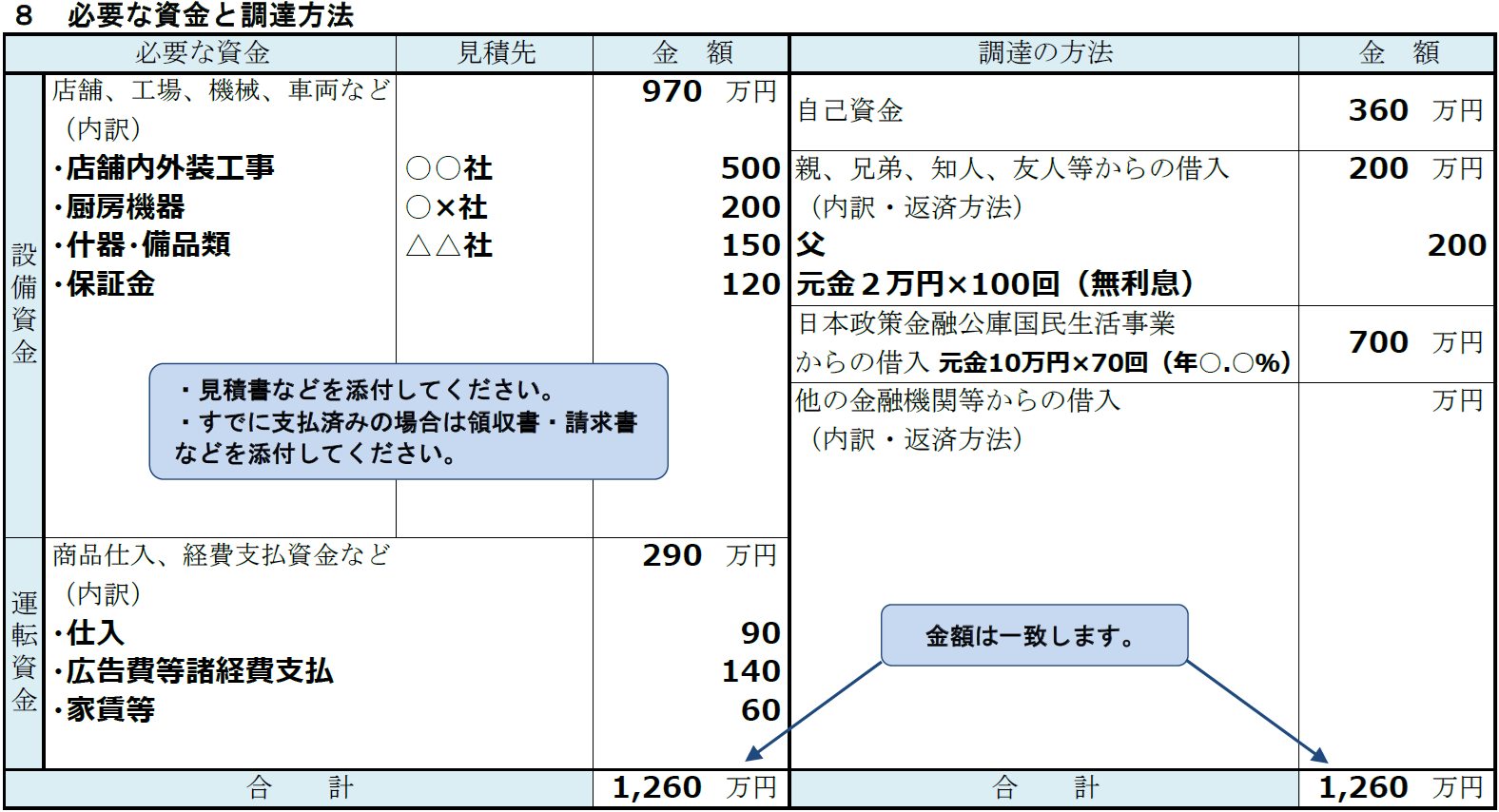

⑧必要な資金と調達方法

必要な資金を設備資金(機械や車両、店舗の増改築など、長期的に使用する事業用の設備を購入するためのまとまった資金)と運転資金(仕入れや人件費、家賃など、事業を日々運営するために継続的に必要な資金)で整理し、その資金の調達方法もあわせて整理します。

設備資金を正確に把握するためには見積もりが必要になりますが、その際は複数の事業者から見積もりを取得し、最も条件の良い事業者を選定することが重要です。

創業時にはやる気も大きいので、いきなり大きな投資を見込んでしまうケースも多いですが、リスクを最小化するためにも、まずは小さく投資を行い、事業が軌道に乗ってきたら投資額を増やすという発想も大切にする必要があります。

また、運転資金に関しても、日本政策金融公庫の調査によると事業が軌道に乗り、黒字化するまでには平均半年以上かかるという試算が出ているため、ゆとりをもった運転資金計画を立てることが重要です。

<チェックポイント>

・見積金額が適切か、相場を調べたり、相見積もりを取得するなどして、検証していますか?

・事業開始後の運転資金(半年程度の赤字補てん資金など)について検討していますか?

・自己資金が少なく、借入依存の資金調達計画になっていませんか?

出所:日本政策金融公庫「各種書式ダウンロード 創業計画書記入例 洋風居酒屋」(https://www.jfc.go.jp/n/service/dl_kokumin.html)より引用

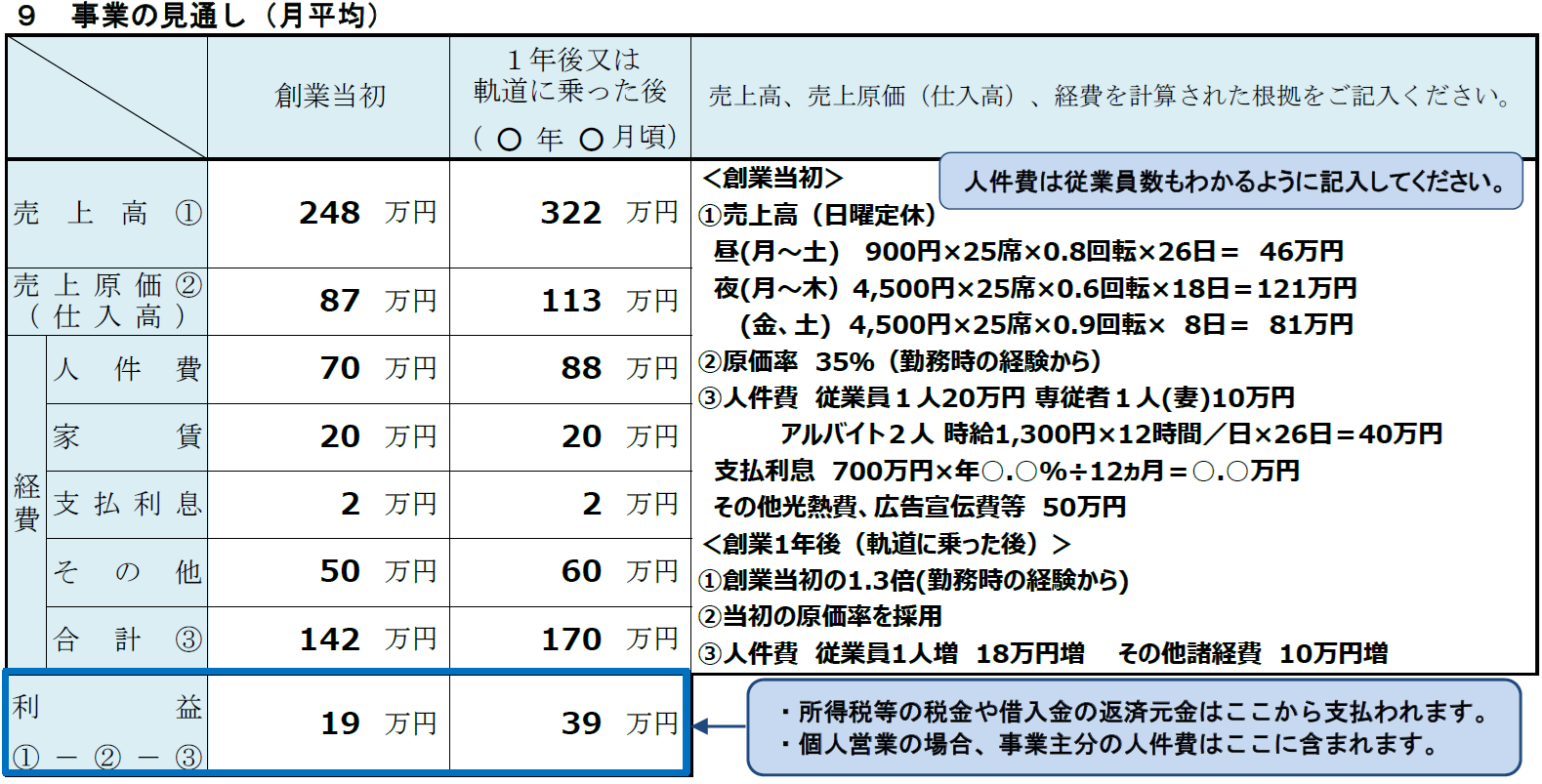

⑨事業の見通し

売上高や売上原価、経費を理由と合わせて記載したうえで、最終的な利益を算出します。

売上高は「1日当たりの客数×客単価×営業日数」など、構成する要素を分解して各数値を算出し、それらを組み合わせて最終数値を決定することで説得力が出ます。いきなり「売上高はこれくらい!」と仮定してしまうと、説得力がなく、融資を突破できない創業計画書に仕上がってしまいます。

売上原価については、売上に対する業種別割合を各種統計から引用し、売上高にかけ合わせて算出する方法が一番スムーズです。それ以外にも、売上高と同様に売上原価の構成要素を分解し、算出する方法でも説得力は十分にあります。

経費についても同様の考え方で、人件費・家賃・支払利息・その他などの項目ごとに算出し、説得力のある内容に仕上げます。

多くの場合、売上高・売上原価・経費を楽観的に見積もることがありますが、事業が軌道に乗るためには想定よりも大きな困難が待ち構えています。悲観的とまでは言いませんが、現実味のある数字を算出するようにしてください。

本項目の品質が、融資成功に直結すると言っても過言ではありません。作成に自信がない方は家族や友人、あるいはプロに頼ったうえで、最大限納得できる内容に仕上げてください。ここでの妥協は絶対にできません。

<チェックポイント>

・計算根拠をもって売上高や売上原価の予測を立てていますか?

・経費に漏れがないか検討していますか?

・利益から借入の返済が可能な収支計画となっていますか?

出所:日本政策金融公庫「各種書式ダウンロード 創業計画書記入例 洋風居酒屋」(https://www.jfc.go.jp/n/service/dl_kokumin.html)より引用

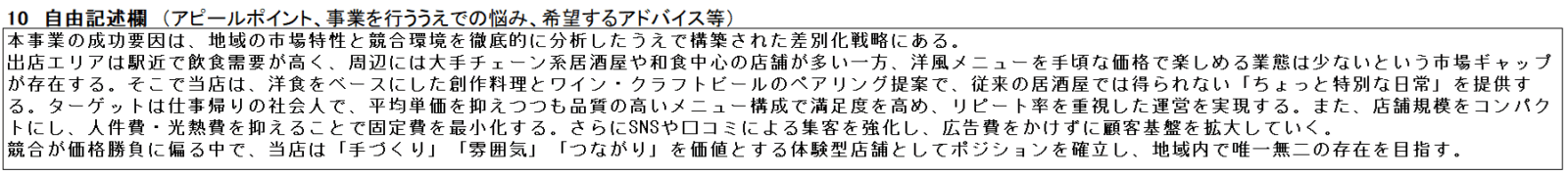

⑩自由記述欄

ここまでで創業計画書の必須事項については書き終わりました。

そのうえで、あなたの事業が素晴らしいということを融資担当者に理解してもらううえで、不足していることがあれば、自由記述欄で言及しておきましょう。融資通過のためにできることには全力を尽くす必要があるため、空欄で提出するなんてことはないようにしてください。

<チェックポイント>

・あなたの事業が成功するという裏付けを、漏れなく表現できていますか?

・第三者目線で考えて、融資をしても大丈夫と思ってもらえる内容になっていますか?

さいごに

いかがでしたでしょうか。

本記事では、日本政策金融公庫の創業計画書について詳しく解説していきました。

事業計画を策定したことがない人にとっては、なかなかハードルが高いかもしれません。しかしながら、創業するとこうした戦略的思考は日常的に求められていきます。 最初はたくさん間違っても構いませんので、時間をかけてしっかりと、自分が納得できる創業計画書を作成してみてください!

わたしたち「Business Jungle 創業計画書作成」は、勇気を出して創業しようとしている、あるいは既に創業しているあなたを応援しています。

日本政策金融公庫の創業融資において、最も重要になる創業計画書を4,800円から作成代行させていただきますので、ぜひサービスページに遊びに来てください!

目次