最近、パーパス(Purpose)という言葉を耳にする機会が増えました。しかし、パーパスについて、正しく説明できる方は少ないのではないでしょうか。特に、「そもそもパーパスは本当に必要なのか」「ミッションとの違いは何なのか」といった問いに答えるためには、深い理解が必要です。

この記事ではパーパスについてまったく知らない初心者を対象に、ゼロから徹底解説しておりますのでぜひご覧ください。コーヒーでも飲みながら、リラックスしていきましょう!

なお、わたしたち「Business Jungle MVV・パーパス策定」と一緒にMVV・パーパスを策定したい方は、いつでもご連絡ください。外資戦略コンサルやデザイナー出身者を含む多様な専門チームが、全力でサポートさせていただきます!

.png)

本記事の監修 松浦英宗(まつうらえいしゅう)

創業・事業成長に必要なサービスをオールインワンで提供するBusiness Jungleの代表。

外資系戦略コンサルティング会社(アーサー・ディ・リトル・ジャパン)などにおいて、事業戦略立案やMVV・パーパスの策定・浸透に関する豊富な経験を有する。

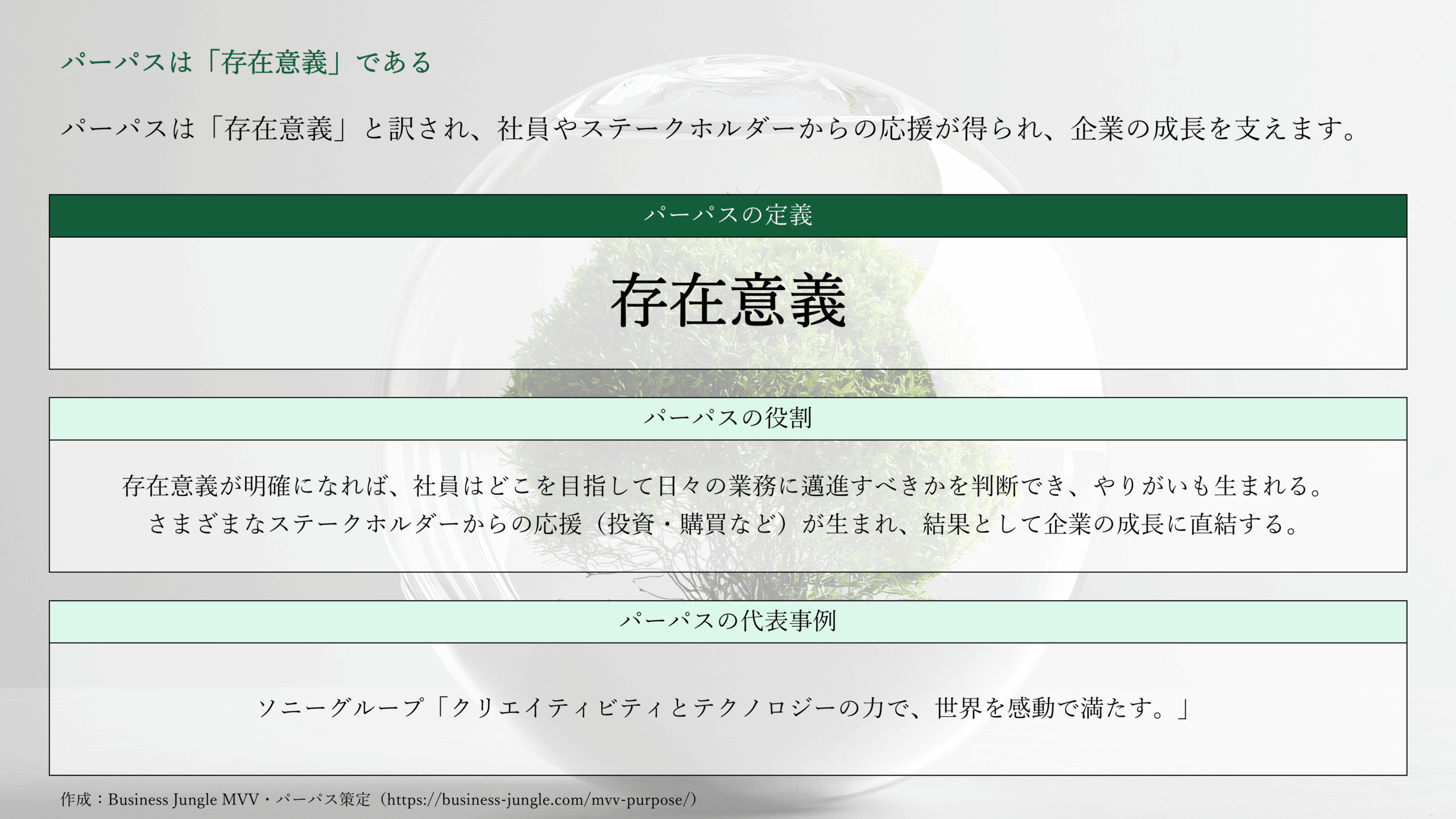

パーパスは「存在意義」である

パーパスとは一言で言うと、「存在意義」として表現されます。「なぜ私たちは存在しているのか?」という問いに対する答えと言い換えてもいいでしょう。

パーパス(存在意義)が明確になっていることで、社員はどこを目指して日々の業務に邁進すべきかが明確になり、やりがいも生まれます。社外においても、「金儲けを頑張ります」と言っている企業よりも、「社会に〇〇という豊かさをもたらします」と本気で考えて実践している企業を応援したいと思うのは当然であり、ゆえにそうした企業に対して投資や購買が集中するのは、驚くことではありません。

日本で最も有名な事例は「クリエイティビティとテクノロジーの力で、世界を感動で満たす。」というパーパスを掲げているソニーグループかもしれません。

2019年に吉田憲一郎社長が主導し、社員ブログを通じて意見を募るなど、全社参加でパーパス検討を進めたのが大きな特徴です。また、策定後も「P&V事務局」がビジュアルや動画を活用して浸透を図り、社長自身も各拠点でパーパスの意義を語りました。その結果、2020年には過去最高益を達成し、社長自身も「パーパスに向かって社員一人ひとりが行動した結果」と振り返っています。

もちろん、パーパスだけで最高益を記録したわけではありませんが、新社長就任のタイミングで全社を挙げて自らの存在意義を問い直し、お飾りにならないように最大限配慮してパーパスを体現した事例として大きな学びがあります。

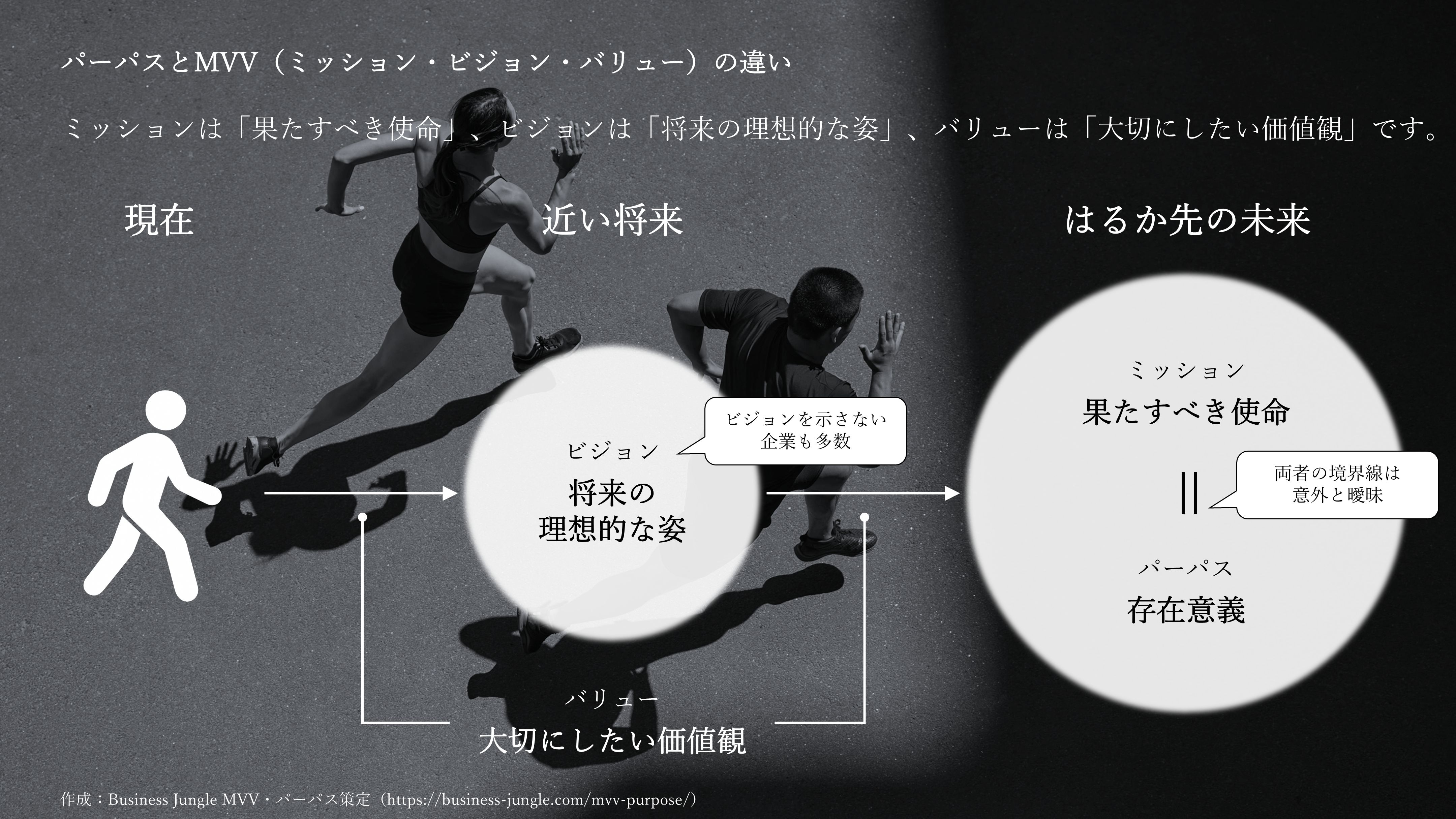

パーパスとMVV(ミッション・ビジョン・バリュー)の違い

さて、パーパスの概要が理解できたので、次はパーパスと一緒に語られることが多いMVV(ミッション・ビジョン・バリュー)の考え方について整理しておきましょう。

まず、バリューは非常に分かりやすく、「大切にしたい価値観」と訳されます。

これは、パーパスをはじめとして、目指す先にたどり着くために守るべき考え方です。組織の人材が、各々好き勝手に行動していては、目指す先には一向にたどり着くことができないため、効率的・効果的にたどり着くためのルールとして掲げられます。

次に、ビジョンは「将来の理想的な姿」と訳されます。

パーパスだけでは目指す先が抽象的になってしまうので、そこに具体性を付加してあげる役割があります。例えば、「世界中の人を幸せにする」というパーパスだけではなく、そこに「ランニングを通じてあらゆる人が喜び、肉体的も精神的にも健康になれる世界を創造する」というビジョンがあれば、目指す先をより具体的にイメージできると思います。

なお、目指す先が既にパーパスなどで分かりやすく明示されているといった理由から、ビジョンを設けていない企業も多くあります。

最後に、一番ややこしいのがミッションであり「果たすべき使命」と訳されます。

さて、ここで感の良い方であれば「ミッション(果たすべき使命)とパーパス(存在意義)の違いって何だろう?」と思ったかもしれません。頭でっかちな考え方で整理すると、ミッション(果たすべき使命)は「〇〇しなければいけない」という外発的動機に基づく目指す先、パーパス(存在意義)は「〇〇したい/〇〇するためにある」という内発的動機に基づく目指す先と言うことができます。

これだけ聞くとミッションは悪で、パーパスは善のように聞こえてしまいますが、決してそんなことはありません。そもそも、ミッションで内発的動機を表現している企業もあれば、パーパスという言葉を使用していない企業もあります。

重要なことは「目指す先が社内外に具体的に共有され、浸透し、人々の行動を変えていること」であり、ミッションやパーパスといった言葉自体にこだわる必要は一切ありません。パーパス策定においては、こうした本質を理解しておくことが極めて大切です。

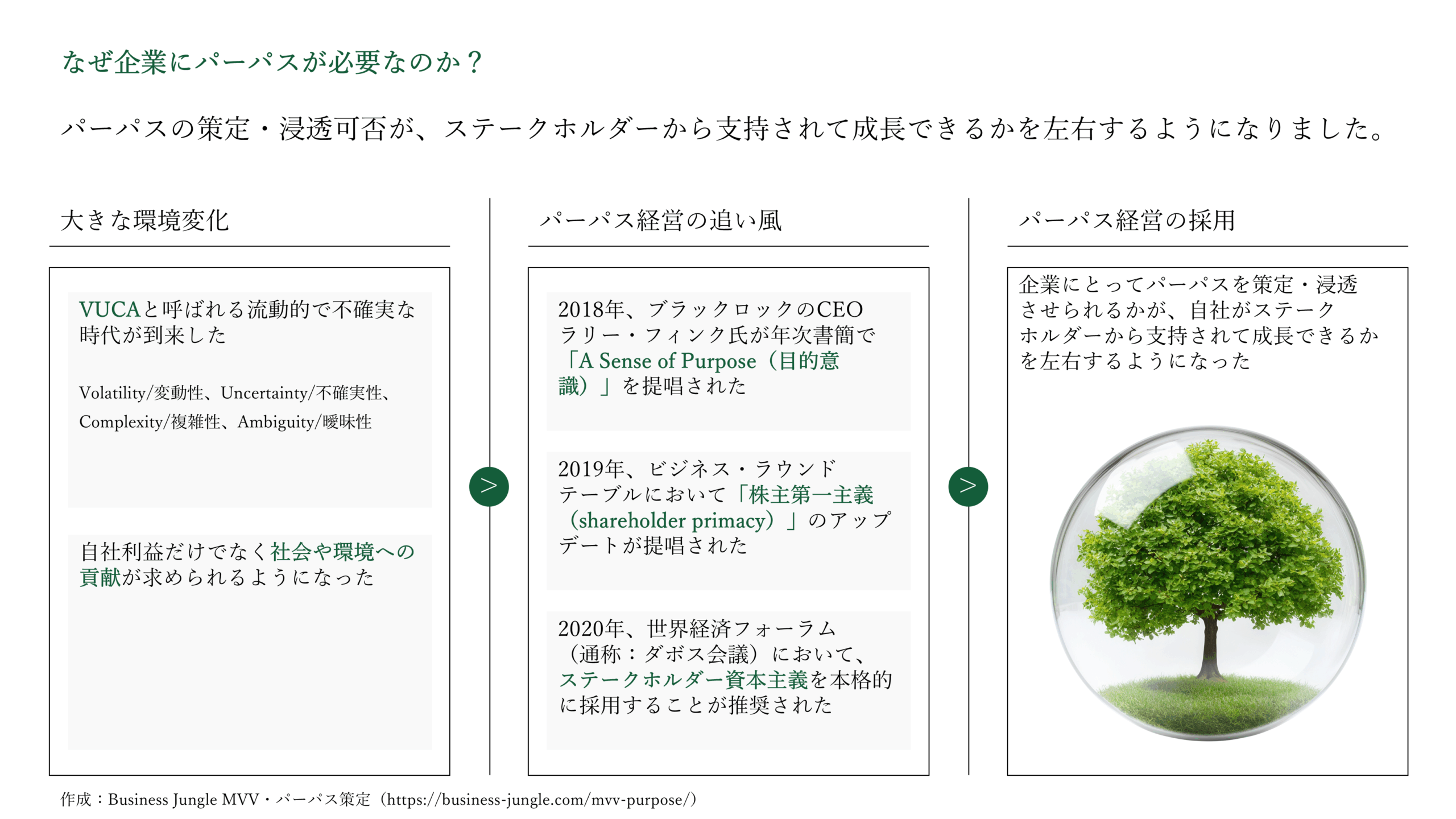

なぜ企業にパーパスが必要なのか?

昨今、このパーパス(存在意義)という考え方が注目を集めていますが、その理由を一言で述べるなら、企業を取り巻く環境に大きな変化があり、パーパスを中心に据えた経営を行う企業が成長する状況が成立したからです。

近年は、VUCA(Volatility/変動性、Uncertainty/不確実性、Complexity/複雑性、Ambiguity/曖昧性)と呼ばれる流動的で不確実な時代が到来し、また自社の利益だけでなく社会や環境への貢献が求められるようにもなりました。

このような環境変化の中、自社として一本筋の通った「存在意義」を定め、社内外に示さなければ誰もついてきてくれないようになってしまったため、多くの企業がパーパスを策定し始めるようになったという次第です。

言い換えると、パーパスを定めて実践している企業に、さまざまなステークホルダーからの協力や投資、購買が集中するようになっています。だからこそ、各社のパーパス策定や見直しが行われているわけです。

もう少し深掘りしてみると、パーパス経営の始まりの一つに、2018年、世界最大の資産運用会社ブラックロックのCEOラリー・フィンク氏が年次書簡で「A Sense of Purpose(目的意識)」を提唱したことが挙げられます。書簡では、社会格差の拡大による不安を背景に、企業は財務成果だけでなく社会貢献やステークホルダーへの便益を重視しなければ長期的な繁栄は望めないと指摘しており、パーパスを長期成長と価値創造の原動力と位置づけました。

また、アメリカ主要企業のCEOで構成される経済団体であるビジネス・ラウンドテーブルにおいて、2019年に過去40年続いてきた「株主第一主義(shareholder primacy)」のアップデートが叫ばれ、顧客・従業員・供給者・地域社会・株主のすべてに価値をもたらすべきであるという考え方も提唱されました。

さらに、2020年の世界経済フォーラム(通称:ダボス会議)においても、グローバル企業に対してステークホルダー資本主義を本格的に採用することが推奨され、パーパスが企業戦略の中心に据えられるべきであるとされました。

こうした環境変化が相まって、企業にとってパーパスを策定・浸透させられるかが、自社がステークホルダーから支持されて成長できるかを左右するようになったわけです。

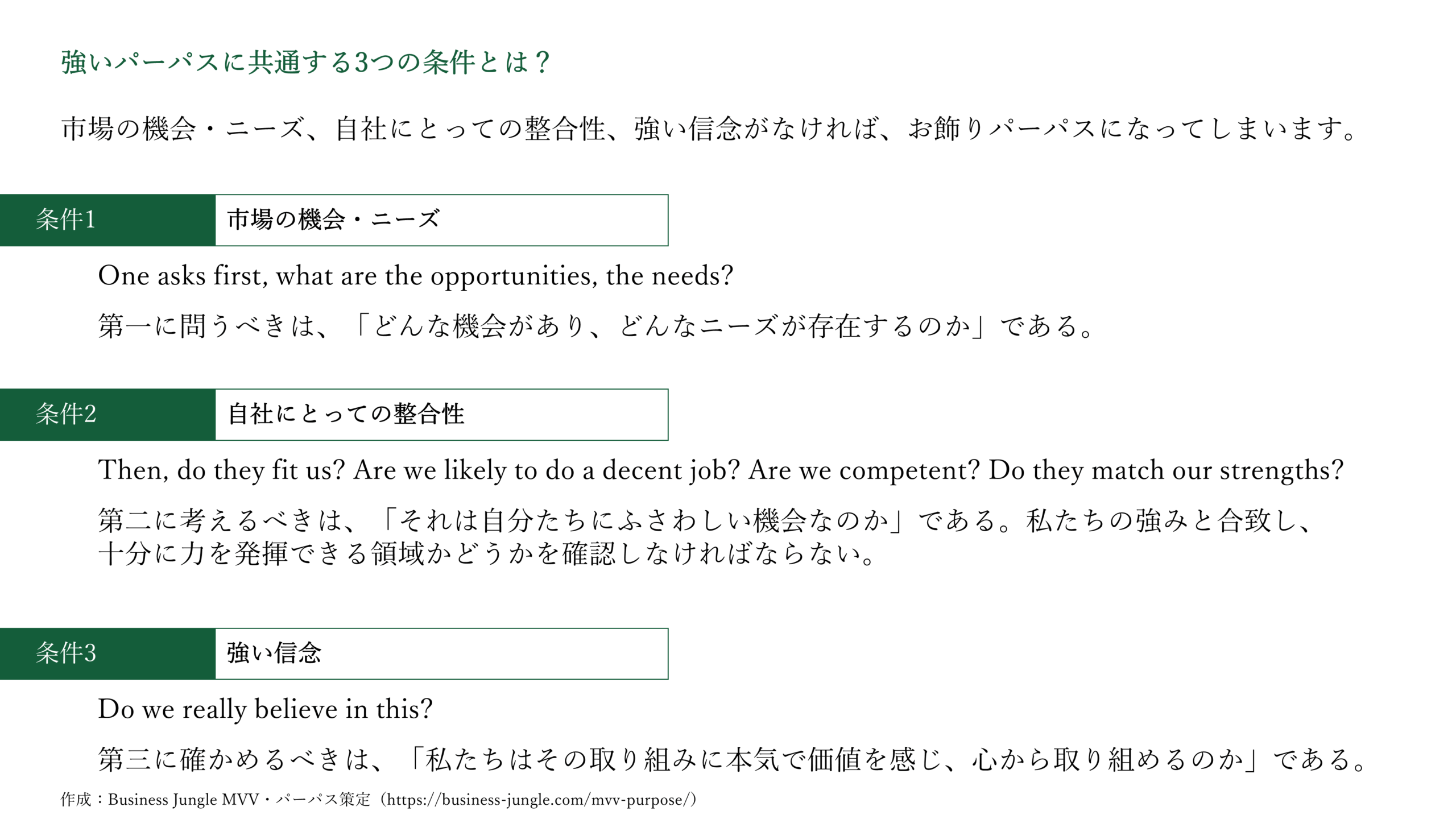

強いパーパスに共通する3つの条件とは?

既に述べたような背景からパーパス経営が叫ばれるようになりましたが、策定しさえすればどのようなパーパスでも問題ないのでしょうか。

答えは、否です。

優れたパーパスには押さえるべきポイントが3つあります。それは、もっとも有名な経営学者の1人であるピーター・ドラッカー(Peter F. Drucker)が、ミッション(果たすべき使命)の重要性について説いた以下の文章から見出すことができます。

One asks first, what are the opportunities, the needs?

第一に問うべきは、「どんな機会があり、どんなニーズが存在するのか」である。

パーパスはワクワクしなければ誰も憧れてくれません。憧れてくれなければ、意識を変え、行動を変え、会社を変えることにはつながりません。そのため、まずは市場機会・ニーズのあるところ(戦えるところ)でパーパスを定める必要があります。

Then, do they fit us? Are we likely to do a decent job? Are we competent? Do they match our strengths?

第二に考えるべきは、「それは自分たちにふさわしい機会なのか」である。私たちの強みと合致し、十分に力を発揮できる領域かどうかを確認しなければならない。

たとえ市場機会・ニーズがあったとしても、そこに勝ち筋がなければ誰もワクワクしません。そのため、自分たちの強みが遺憾なく発揮できる領域においてパーパスを定める必要があります。

Do we really believe in this?

第三に確かめるべきは、「私たちはその取り組みに本気で価値を感じ、心から取り組めるのか」である。

市場機会・ニーズや勝ち筋があったとしても、心から熱くなれることでなければワクワクすることはできません。そのため、あなたが、あるいは社員一同が本気になれるようなテーマでパーパスを定める必要があります。

このようにパーパスには、市場の機会・ニーズ、自社にとっての整合性、強い信念、が必ず必要になります。究極の問いは「ワクワクできるか?」というものです。こうした要素を備えることができれば、それはワクワクできるパーパスになり、人の意識と行動を変えて成果に直結させることができるはずです。

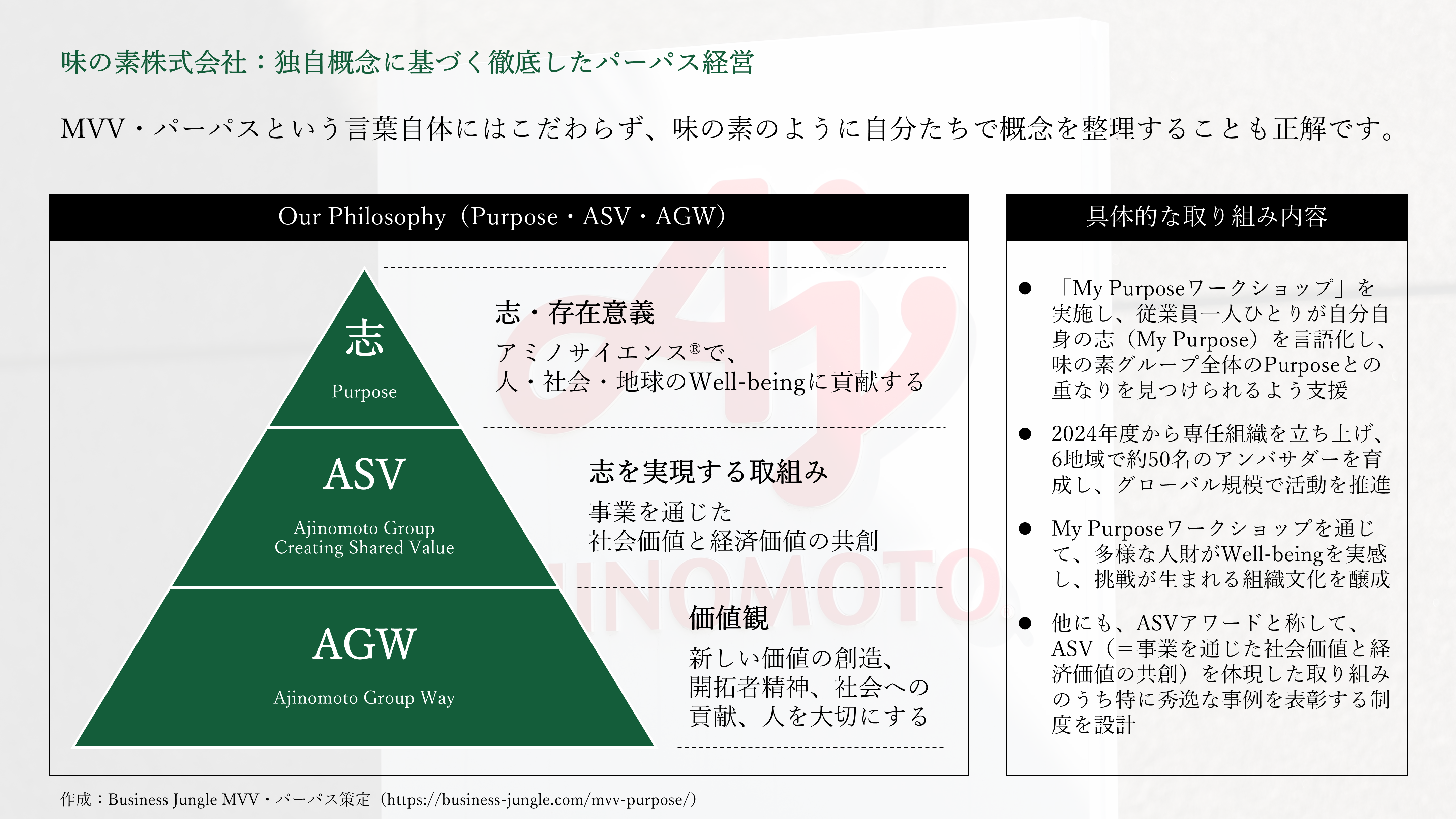

味の素株式会社:独自概念に基づく徹底したパーパス経営

日本人なら誰しもが知っている味の素株式会社においては、独自概念に基づいてパーパス経営が行われています。この独自概念というのは以下の3つの考え方から形成されています。

志・存在意義(Purpose)

アミノサイエンス®で、人・社会・地球のWell-beingに貢献する

志を実現する取組み(ASV:Ajinomoto Group Creating Shared Value)

事業を通じた社会価値と経済価値の共創

価値観(AGW:Ajinomoto Group Way)

新しい価値の創造、開拓者精神、社会への貢献、人を大切にする

味の素は、こうした自社の独自概念を「Our Philosophy(Purpose・ASV・AGW)」と定義し、「会社と人財を志でつなぐ」活動を積極的に展開しています。

例えば、グローバル全体で「My Purposeワークショップ」を実施し、従業員一人ひとりが自分自身の志(My Purpose)を言語化し、味の素グループ全体のPurposeとの重なりを見つけられるよう支援しています。この重なりを明確にすることで、Our Philosophyへの共感が深まり、従業員の内発的なモチベーション向上につながります。

さらに2024年度からは専任組織を立ち上げ、6つの地域で約50名のアンバサダーを育成し、グローバル規模で活動を推進しています。同社においては、My Purposeワークショップを通じて、多様な人財がWell-beingを実感し、次々と挑戦が生まれる組織文化の醸成を目指しています。

他にも、ASVアワードと称して、ASV(=事業を通じた社会価値と経済価値の共創)を体現した取り組みのうち特に秀逸な事例を表彰する制度を設けています。これも、Our Philosophyを体現するための有効な取り組みです。

味の素の事例こそパーパス経営の実践であり、掲げるだけで終わらないお飾りのパーパスとは比較にもなりません。

また、この事例からお伝えしたいことは、パーパスやMVV(ミッション・ビジョン・バリュー)という言葉自体には大きな意味がないことです。自分たちで目指す先とそこに至るための方法を解釈・定義し、社内外に浸透させられれば「勝ち」であり、それさえできれば変にこだわりを持って複雑な考え方を導入する必要はありません。

味の素独自のASV:Ajinomoto Group Creating Shared ValueやAGW:Ajinomoto Group Wayも、正解の一つのかたちなのです。

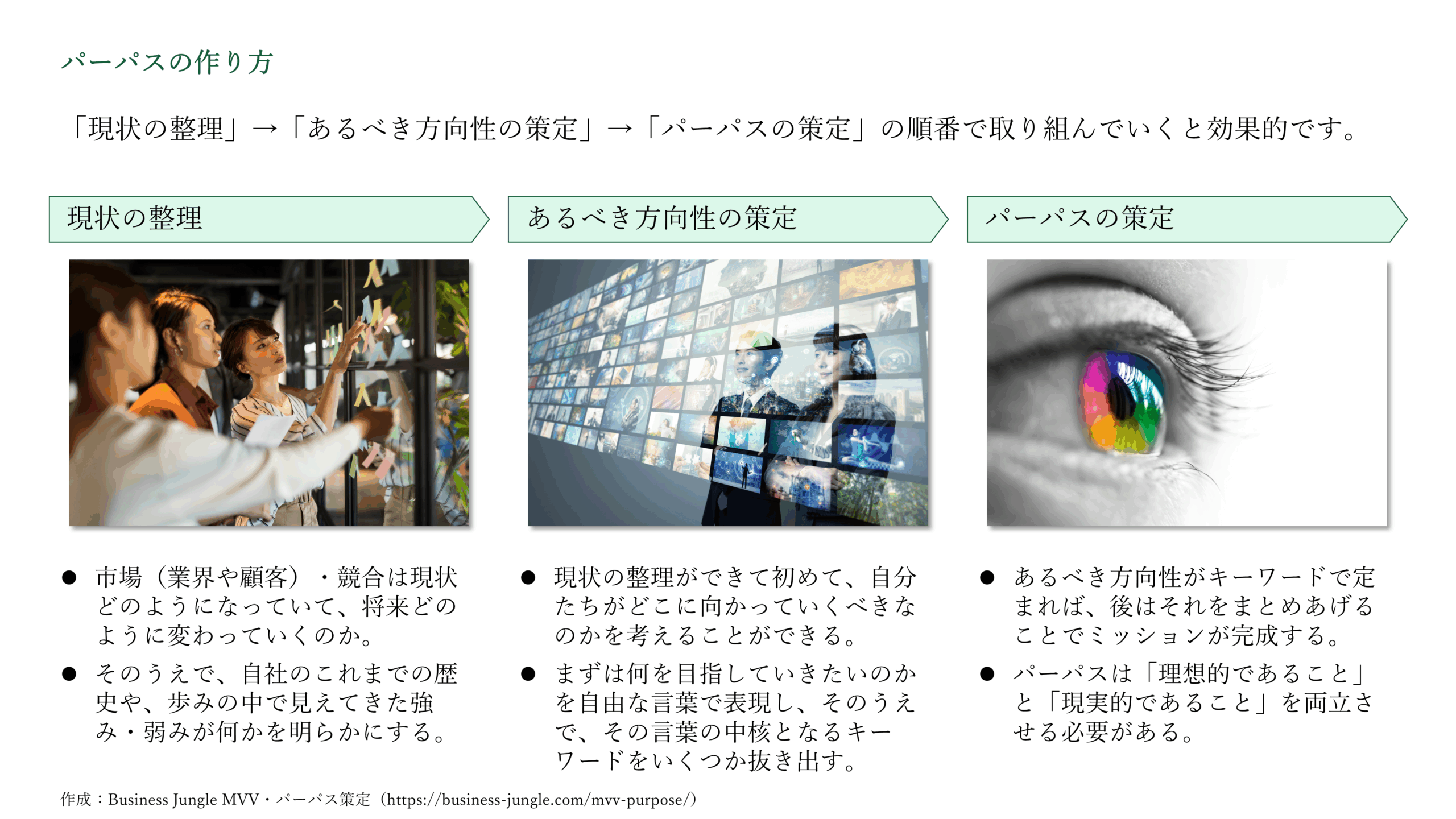

パーパスの作り方

それでは、最後にパーパスの作り方を見ておきましょう。

パーパスの作り方は、ミッションの作り方とおおよそ同じです。具体的には、「①現状の整理」→「②あるべき方向性の策定」→「③パーパスの言語化」という流れで進めると、筋の通ったパーパスが出来上がります。

①現状の整理

最初に、自分たちが置かれている現状をしっかり把握します。市場や業界、顧客や競合の現状と将来の変化を確認し、自社の立ち位置を明確にしましょう。あわせて、自社の歴史や文化、これまでの歩みから見えてきた強み・弱み、社会に果たしてきた役割を整理しておくことが大切です。

②あるべき方向性の策定

現状を把握できたら、「私たちは何のために存在しているのか?」という根本的な問いを立てます。社会課題や環境変化を踏まえ、どんな未来を実現したいのか、どんな価値を社会に提供したいのかを自由に言葉にしてみましょう。出てきたアイデアの中から、核となるキーワード(例:多様性、持続可能性、人々の可能性を広げる など)を抽出します。

③パーパスの言語化

あるべき方向性がキーワードとして整理できたら、それらを一つのメッセージとしてまとめます。ここで重要なのは、理想と現実の両方を兼ね備えることです。「理想的であること」とは、到底実現できないような大きくてワクワクする未来を描き共感や行動を呼び起こすこと。「現実的であること」とは、自社が頑張れば実現できるかもしれないという思いを持たせて本気で取り組めるようにすること。この2つがバランスして初めて、社員が心から共感し、日々の行動につながるパーパスとなります。

まず現状を整理し、未来の方向性を描き、それをパーパスとして言語化する。

このプロセスを踏むことで、素晴らしいパーパスが出来上がります。さらに、顧客や社会、外部の視点を取り入れ、自分たちが納得できるまで言葉を磨き上げることで、組織に深く浸透し行動を変えるパーパスが完成します。

ただし、絶対に忘れてはいけないのは、「パーパスは作って終わり」ではないということ。絶え間なく社内浸透活動を行い、社員に染みつき、意識と行動を変えてこそ価値があります。これだけは、常に念頭においてください。

まとめ:私たちはなぜ存在するのか?

パーパスとは「私たちはなぜ存在するのか?」という問いに答えるものであり、組織の存在意義を示す言葉です。明確なパーパスを掲げることで、社員一人ひとりが進むべき方向を理解し、日々の行動に意義を感じられるようになります。また、社会や投資家からの共感を得やすくなり、協力や投資が集まりやすくなるというメリットもあります。

優れたパーパスには、①市場の機会やニーズを捉えていること、②自社の強みと整合していること、③社員が心から共感し行動できるテーマであること、という3つの条件が必要です。

これらを意識しながら、「現状の整理」→「あるべき方向性の策定」→「パーパスの言語化」というステップで策定し、理想と現実のバランスを取りながら、何度も言葉を磨き上げ、組織全体が共感し行動に移せるパーパスを完成させてください!

もし、MVVやパーパスの言語化や社内展開にお悩みであれば、私たち「Business Jungle MVV・パーパス策定」がお手伝いできるかもしれません。外資戦略コンサルやデザイナー出身者を含む多様な専門チームが、あなたの会社らしいMVV・パーパスを共にかたちにします。

目次