近年の経営を取り巻く状況は、大きく変化しています。

VUCAと呼ばれる不確実で予測できない将来の見通し、サステナビリティに対する意識の高まりなどにより、「単なる金儲け」から「社会への価値提供」へのシフトが迫られていることが、その代表例として挙げられるでしょう。

そして、こうした状況変化は、MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)やパーパスを策定する流れを加速させています。先を見通せず、社会への貢献を求められている時代だからこそ、「企業としての芯」を求められていると言い換えることもできるでしょう。

この記事では、MVVやパーパスを作りたいと考えている方を対象に、策定方法について詳しく解説しています。策定に際し、考えるべきことを「答えるべき問い」として整理しておりますので、ぜひこうした問いに答えながら読み進めてみてください!

なお、わたしたち「Business Jungle MVV・パーパス策定」と一緒にMVV・パーパスを策定したい方は、いつでもご連絡ください。外資戦略コンサルやデザイナー出身者を含む多様な専門チームが、全力でサポートさせていただきます!

.png)

本記事の監修 松浦英宗(まつうらえいしゅう)

創業・事業成長に必要なサービスをオールインワンで提供するBusiness Jungleの代表。

外資系戦略コンサルティング会社(アーサー・ディ・リトル・ジャパン)などにおいて、事業戦略立案やMVV・パーパスの策定・浸透に関する豊富な経験を有する。

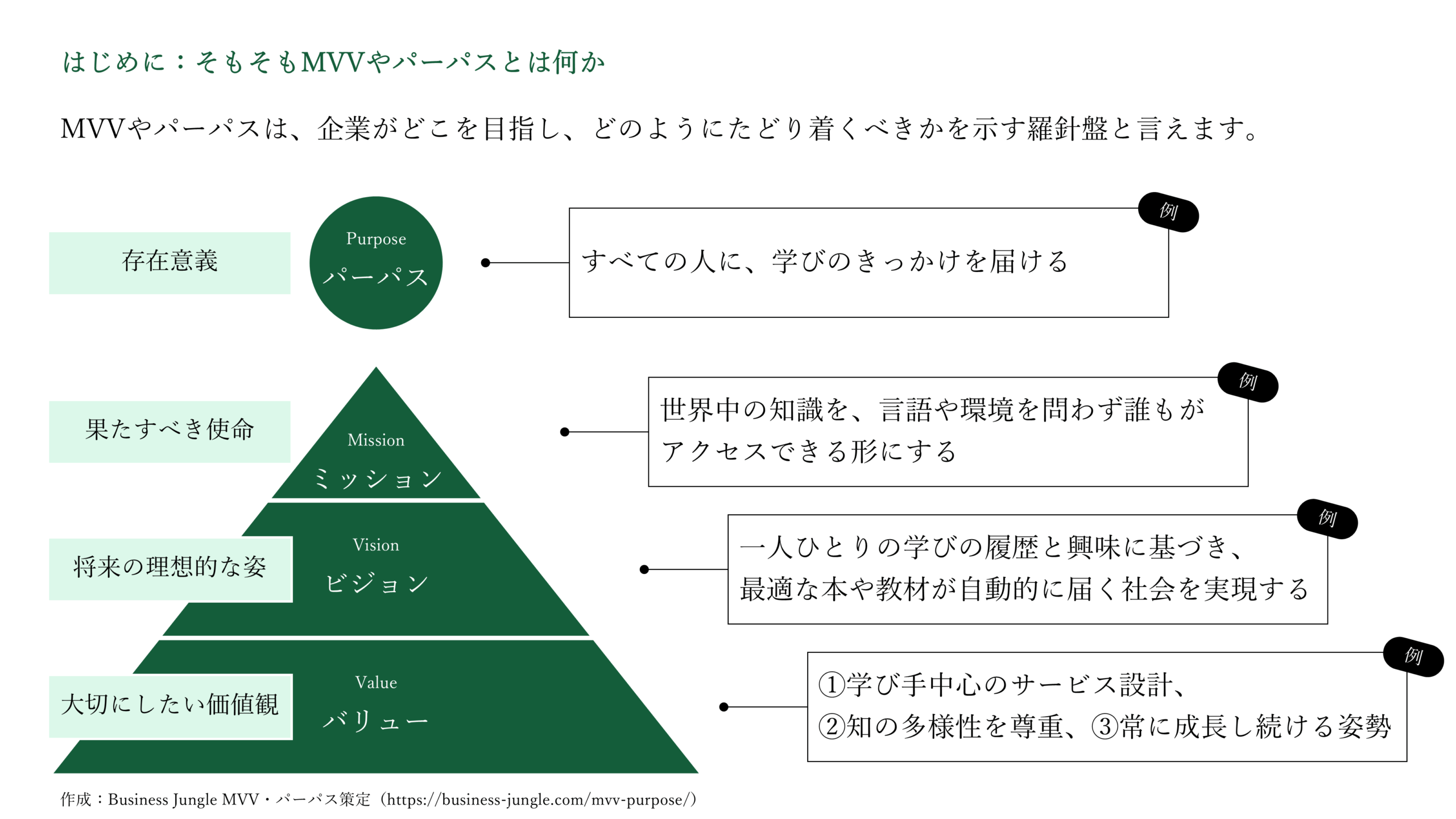

MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)やパーパスとは?

MVVやパーパスの作り方について説明する前に、それぞれの言葉の意味を簡単に確認しておきましょう。定義は企業や書籍によって表現が多少異なりますが、ここでは次のように整理しておきます。

パーパス(存在意義)

自分たちの事業が社会に存在する理由を表すもの。

例:すべての人に、学びのきっかけを届ける

ミッション(果たすべき使命)

事業を通じて達成すべきこと、解決すべき課題を示すもの。

例:世界中の知識を、言語や環境を問わず誰もがアクセスできる形にする

ビジョン(将来の理想像)

ミッションを実現した先に描く、自分たちのありたい姿。

例:一人ひとりの学びの履歴と興味に基づき、最適な本や教材が自動的に届く社会を実現する

バリュー(大切にしたい価値観)

理想像を実現するために、組織として守るべき判断基準や行動規範。

例:①学び手中心のサービス設計 ②知の多様性を尊重 ③常に成長し続ける姿勢

これらを総称してMVV・パーパスと呼びます。

つまり、企業が「どこを目指し」「どのようにしてそこへ向かうのか」を明確に示す経営の羅針盤です。これらが定義されていることで、組織は一貫した方向性を保ち、社員一人ひとりが納得感を持って行動できるようになります。

厳密にいえば、各言葉の定義は企業によってさまざまであり、すべてを組み合わせている企業、一部のみを組み合わせている企業などバリエーションが豊富です。

しかしながら、重要なことは各言葉の意味ではなく、各言葉を自分たちなりに解釈して活用することです。ぜひ自分たちにあった定義や組み合わせを考えてみてください!

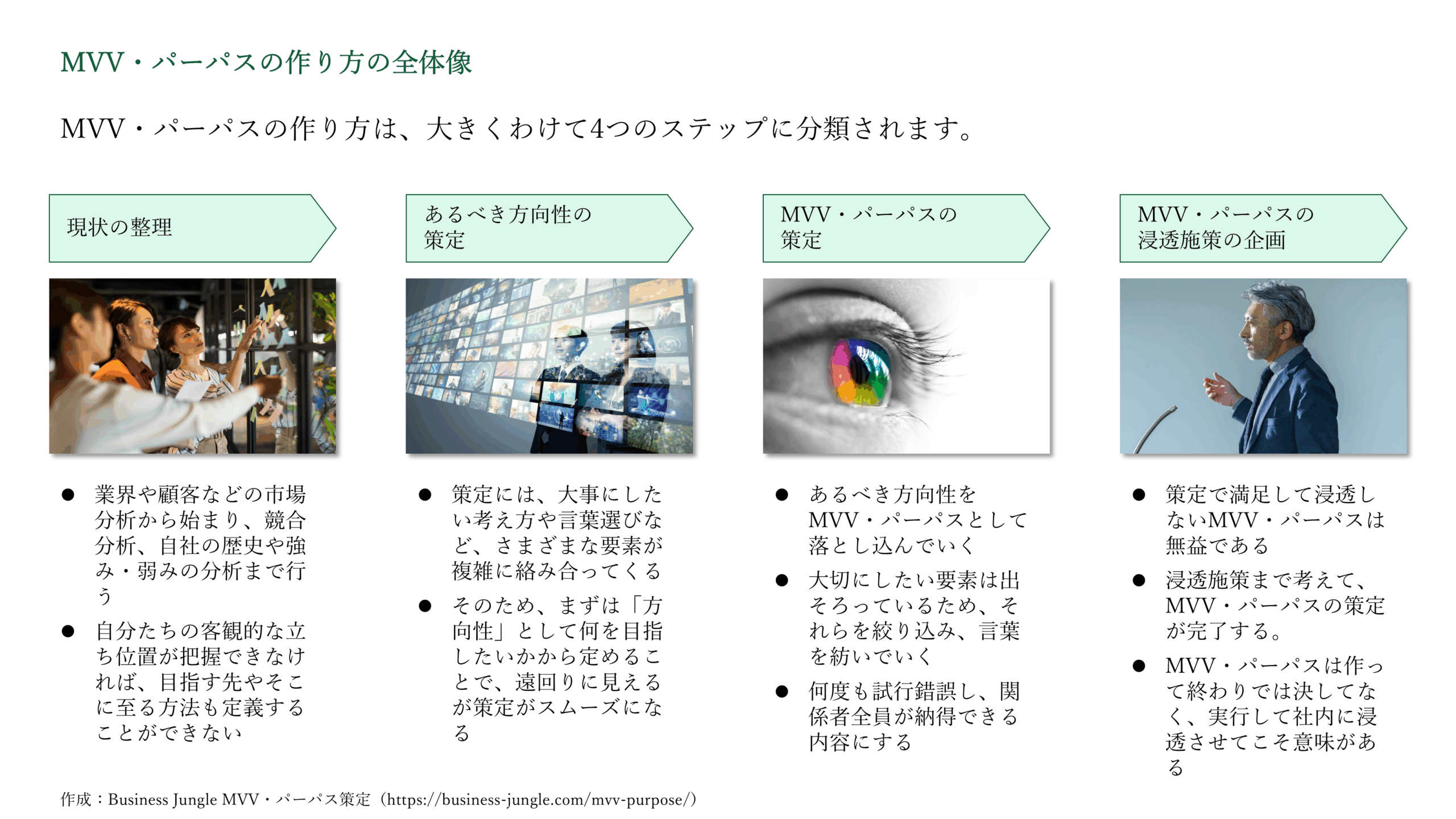

MVV・パーパスの作り方の全体像

さて、ここからは具体的なMVV(ミッション・ビジョン・バリュー)やパーパスの作り方について考えていきます。まずは作り方の全体像から見ていきますが、基本ステップは大きくわけて4つあります。

まず「ステップ1:現状の整理」について、MVV・パーパスを作る前に自分たちの立ち位置について理解する必要があります。

業界や顧客などの市場分析から始まり、競合分析、自社の歴史や強み・弱みの分析まで行います。こうした過去・現在・将来の分析を行わないことには自分たちの客観的な立ち位置が把握できず、結果として目指す先やそこに至る方法(MVV・パーパス)も定義することができません。

次に「ステップ2:あるべき方向性の策定」について、MVV・パーパスの一つ手前の考え方として、方向性レベルで目指す先を定めます。

自分たちの立ち位置を知れたからといって、いきなりMVV・パーパスを作ることはできません。策定には、大事にしたい考え方や言葉選びなど、さまざまな要素が複雑に絡み合ってきます。そのため、まずは「方向性」として何を目指したいかから定めることで、遠回りに見えますが策定がスムーズになります。

そして「ステップ3:MVV・パーパスの策定」について、ここまできてやっとMVV・パーパスを作ることができます。

定めたあるべき方向性をMVV・パーパスとして落とし込んでいきます。既に大切にしたい要素は出そろっているので、あとはそれらを絞り込み、言葉を紡いでいくだけです。何度も何度も試行錯誤し、関係者全員が納得できる内容にしましょう。

最後に「ステップ4:MVV・パーパスの浸透施策の企画」について、MVV・パーパスは作って終わりではなく、浸透まで考えなければいけません。

作るだけで満足して社内に浸透しないMVV・パーパスは百害あって一利なしです。そのようなものであれば、掲げないほうがマシとすら言えるでしょう。そのため、どのような浸透施策を講じるべきかまでセットで考えて、初めてMVV・パーパスの策定が完了したと言えるのです。

ここまででご紹介した4つのステップは、そのどれもが極めて重要です。しかし、実際に各ステップはどのように検討していけばいいのでしょうか?

ここから各ステップについて詳しく見ていきますが、それぞれ「答えるべき問い」を用意しましたので、これらの問いに答えながらMVV・パーパスを検討してみてください!

ステップ1:現状の整理

「現状の整理」では、まずは自社の立ち位置を把握します。市場や競合、自社の強み・弱みなどを整理し、現状と将来のギャップを明確化するため準備を整えることで、目指すべき方向の土台が整います。

次の問いに答えることで、現状の整理ができるようになっています。

| 質問 | 回答のヒント |

|---|---|

| 【市場分析 1/2】 あなたの会社が属している業界にはどのような特徴があり、将来的にはどのような変化が生じると思いますか? | あなたが戦う市場を、業界の観点で整理してみましょう。市場は「現在」だけではなく、「将来」についても考えることで、あなたの会社が目指す先がより明確になります。 |

| 【市場分析 2/2】 あなたの会社の既存顧客・潜在顧客にはどのような特徴があり、将来的にはどのような変化が生じると思いますか? | あなたが戦う市場を、顧客の観点で整理してみましょう。市場は「現在」だけではなく、「将来」についても考えることで、あなたの会社が目指す先がより明確になります。 |

| 【競合分析 1/2】 あなたの会社の競合はどのような特徴を有しており、将来的には競争環境がどのように変化すると思いますか? | 市場に存在するさまざまなプレイヤーの動きを、「現在」と「将来」の両観点で考えることで、あなたの会社が目指す先がより明確になります。 |

| 【競合分析 2/2】 あなたの会社の競合は、どのようなMVV(ミッション・ビジョン・バリュー)やパーパスを掲げていますか? | 競合のMVV・パーパスを参照することで、自分が策定するMVV・パーパスのイメージを持ちましょう。 |

| 【自社分析 1/2】 あなたの会社はどのような思いから設立され、現在に至るまでどのような歴史がありましたか? | 設立の歴史を振り返ると、あなたの会社が大切にしていることが見えてきます。 |

| 【自社分析 2/2】 あなたの会社は、何を実現するためにどのような戦略を掲げており、その過程でどのような強み・弱みが見えてきましたか? | 弱みについて注目してしまいがちですが、強みについてもしっかりと理解しておくことで、あなたの会社の魅力も漏らさず理解しておきましょう。 |

ステップ2:あるべき方向性の策定

現状を整理して自社の立ち位置が分かったら、次に「どこへ向かうか」という大枠の方向を決めます。ここでMVV・パーパスの輪郭を描くことで、実際の策定工程がスムーズになります。

次の問いに答えることで、あるべき方向性を策定できるようになっています。

| 質問 | 回答のヒント |

|---|---|

| 【方向性の整理】 現状整理の結果を踏まえると、将来的に自社としてどこを目指していきたいですか? | 市場・競合・自社の分析結果を踏まえると、あなたの会社が目指したい先がぼんやりと見えてきます。言葉の使い方は気にしなくてもいいので、思ったことをたくさん表現してみましょう。 |

| 【キーワードの絞り込み 1/2】 上記で定めたあるべき方向性は、どのようなキーワード(いくつかの単語)に落とし込むことができますか? | 長い文章を見ても、なかなか大事にしたいポイントが分かりません。あなたの会社が大事にしたいことを、5~10個程度の単語に落とし込んむことで、MVV・パーパスの策定において盛り込むべき単語も見えてきます。 |

| 【キーワードの絞り込み 1/2】 検討したキーワードのうち、「特に大切にしたいもの」という観点で高・中・低に分類するとどうなりますか? | 検討したキーワードの重要度に濃淡をつけることで、MVV・パーパスの策定も楽になります。高・中・低の数は、おおよそ均等になるようにしましょう。 |

ステップ3:MVV・パーパスの策定

あるべき方向性を具体的な言葉に落とし込みます。自社として大切にしたい重要な要素を取捨選択し、全員が共感できる表現になるまでブラッシュアップします。

次の問いに答えることで、MVV・パーパスを策定できるようになっています。

| 質問 | 回答のヒント |

|---|---|

| 【MVV・パーパスの型の決定】 自社のあるべき方向性、そこに至るための価値観を表現するために、MVV型(ミッション・ビジョン・バリュー型)、PV型(パーパス・バリュー型)、あるいは他の型のいずれを採用したいですか? | パーパスの策定において、MVV・パーパスの組み合わせは数多くあります。目指す世界とそこに至るための価値観を丁寧に表現したい場合はMVV型、とにかく覚えやすくシンプルにしたい場合はパーパス・バリュー型がおすすめです。これ以外の組み合わせを採用してもまったく問題なく、重要なことは自分たちが納得して使用できる組み合わせを選ぶことです。 |

| 【パーパスの策定】 あるべき方向性や具体的なキーワードを踏まえると、どのようなパーパス(存在意義)が適切ですか? | 30文字以内でシンプルに、あなたの会社の「存在意義」を表現しましょう。 「私たちは何のために存在しているのか?」という問いに対する答えとも言うことができます。 |

| 【MVVの策定 1/3】 あるべき方向性や具体的なキーワードを踏まえると、どのようなミッション(果たすべき使命)が適切ですか? | 30文字以内でシンプルに、あなたの会社の「果たすべき使命」を表現しましょう。 「私たちが果たすべきことは何か?」という問いに対する答えとも言うことができます。 |

| 【MVVの策定 2/3】 あるべき方向性や具体的なキーワードを踏まえると、どのようなビジョン(将来の理想的な姿)が適切ですか? | 30文字以内でシンプルに、あなたの会社の「将来の理想的な姿」を表現しましょう。 「ミッションの実現に向けて、私たちはどうありたいか?」という問いに対する答えとも言うことができます。 |

| 【MVVの策定 3/3】 あるべき方向性や具体的なキーワードを踏まえると、どのようなバリュー(大切にしたい価値観)が適切ですか? | 3つから6つの「大切にしたい価値観」を、それぞれ20文字以内でシンプルに表現しましょう。 「私たちがどうしても譲れない考え方は何か?」という問いに対する答えとも言うことができます。 |

ステップ4:MVV・パーパスの浸透施策の企画

MVV・パーパスは作っただけでは意味がありません。研修やワークショップ、評価制度など具体的な施策を設計し、日常の行動に落とし込む仕組みを作らなければ、お飾りのMVV・パーパスが出来上がってしまいます。

次の問いに答えることで、MVV・パーパスの浸透施策を企画できるようになっています。

| 質問 | 回答のヒント |

|---|---|

| 【浸透施策の整理】 今から、あるいは将来的にMVV・パーパスを社内に浸透させるための施策として、どのようなものが考えられますか? | 例えば、評価基準や採用基準にMVV・パーパスに関する条項を盛り込む、表彰制度を介して定期的にMVV・パーパスについてリマインドする、Teamsなどの社内ツールにバリュースタンプを導入するなどが考えられます。 |

| 【浸透施策の絞り込み】 考えた施策のうち、自社の特徴を踏まえると、どの施策が効果的だと考えられますか? | さまざまな施策がありますが、自社の雰囲気を踏まえると、効果・費用・実行スピードの観点でいくつかの有望な施策に絞ることができるはずです。 |

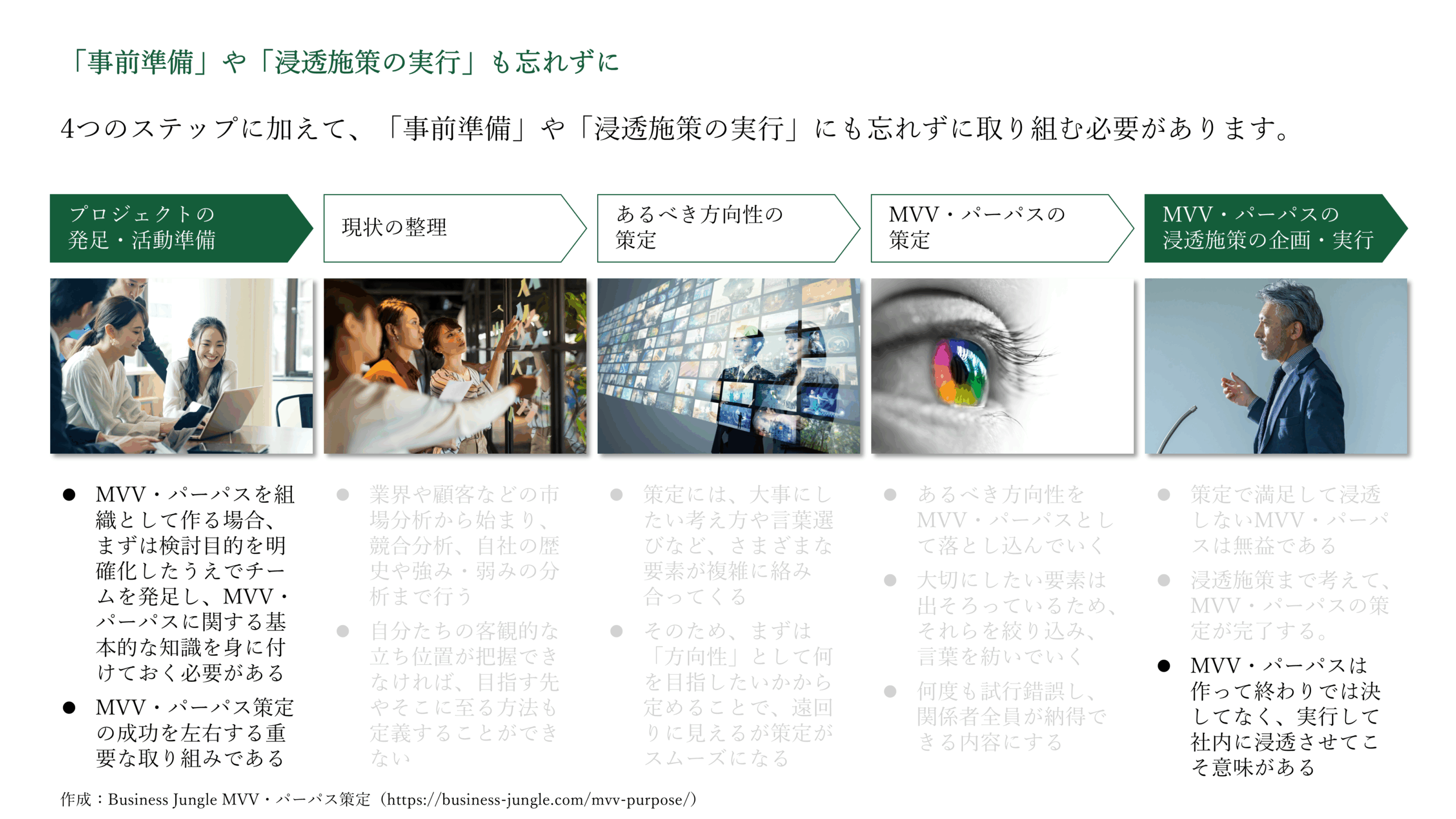

「事前準備」や「浸透施策の実行」も忘れずに

ここまで、MVV・パーパスの作り方についてじっくりと考えてきました。まずは現状を整理し、そのうえであるべき方向性を定めますが、そこまできてやっとMVV・パーパスを作ることができます。そのうえで、浸透施策の企画まで行います。

しかしながら、これらのステップだけでなく、他にもやるべきことが隠されています。最後に、これらの重要な取り組みについて補足しておきましょう。

まず、「事前準備」について、MVV・パーパスを組織として作る場合、まずは検討目的を明確化したうえでチームを発足し、MVV・パーパスに関する基本的な知識を身に付けておく必要があります。

重要視されることが少ない本取り組みですが、参画する人数が増えれば増えるほど、事前の準備が大切であり、MVV・パーパス策定の成功を左右する極めて重要な取り組みと言うことができます。1名のみでの検討であっても、基本知識の理解や検討目的の整理は必須となります。全力で取り組むようにしましょう。

そして、「浸透施策の実行」について、MVV・パーパスは作って終わりでは決してなく、実行して社内に浸透させてこそ意味があります。

人間は、物事を「認識」「理解」「納得」することで、はじめて自分事化して「行動」を変えますが、この3つの壁を突破して具体的な行動変革に繋げるための活動に終着点はありません。根気強く、継続的に浸透施策に取り組んでいきましょう。繰り返しになりますが、掲げるだけ掲げ、社内に一切浸透していないMVV・パーパスに価値などありません。それを念頭に置き、MVV・パーパス策定に取り組んでください!

まとめ:MVV・パーパスの作り方

VUCAと呼ばれる予測困難な時代や、サステナビリティへの意識が高まる現代において、企業は「なぜ存在するのか」「どこへ向かうのか」を明確に示す必要があります。MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)やパーパスは、その問いに答えるためのツールであり、作り方を理解することが強い組織づくりの出発点です。

本記事では、パーパス(存在意義)、ミッション(果たすべき使命)、ビジョン(将来の理想的な姿)、バリュー(大切にしたい価値観)という基本要素を整理したうえで、MVV・パーパスの作り方を4つのステップに分けて解説しました。現状の整理、あるべき方向性の策定、MVV・パーパスの策定、浸透施策の企画というプロセスは、どれも欠かせない重要な段階です。さらに、事前準備や策定後の継続的な浸透施策を実行することで、単なるスローガンではなく、実際に行動を変える「生きた指針」として機能してくれます。

大切なのは、理想的な言葉を作ることよりも、社員や関係者が共感し、日常の意思決定で使える状態にすることです。MVV・パーパスは一度作れば終わりではなく、組織や市場の変化に合わせてアップデートし、繰り返し伝え続けることで価値を発揮します。MVV・パーパスの作り方を正しく理解し、自社に合ったプロセスで策定・浸透させることが、変化の時代においてもブレない強い組織をつくる第一歩ということを忘れないでください!

もし、MVVやパーパスの言語化や社内展開にお悩みであれば、私たち「Business Jungle MVV・パーパス策定」がお手伝いできるかもしれません。外資戦略コンサルやデザイナー出身者を含む多様な専門チームが、あなたの会社らしいMVV・パーパスを共にかたちにします。

目次