ビジネスの世界において、ミッションという言葉を何度か耳にしたことがあると思います。ミッションは日本語で「果たすべき使命」と訳され、企業が目指すべき方向性を示してくれる効果があります。

しかし、ミッションは本当に意味があるのでしょうか。もしかしたら、あなたの会社でも「お飾りのミッション」が掲げられているかもしれません。

この記事では、誰でもミッションについて押さえるべきポイントを理解できるよう、事例も交えながら簡潔に解説しております。さあ、さっそく中身を見ていきましょう!

なお、わたしたち「Business Jungle MVV・パーパス策定」と一緒にMVV・パーパスを策定したい方は、いつでもご連絡ください。外資戦略コンサルやデザイナー出身者を含む多様な専門チームが、全力でサポートさせていただきます!

.png)

本記事の監修 松浦英宗(まつうらえいしゅう)

創業・事業成長に必要なサービスをオールインワンで提供するBusiness Jungleの代表。

外資系戦略コンサルティング会社(アーサー・ディ・リトル・ジャパン)などにおいて、事業戦略立案やMVV・パーパスの策定・浸透に関する豊富な経験を有する。

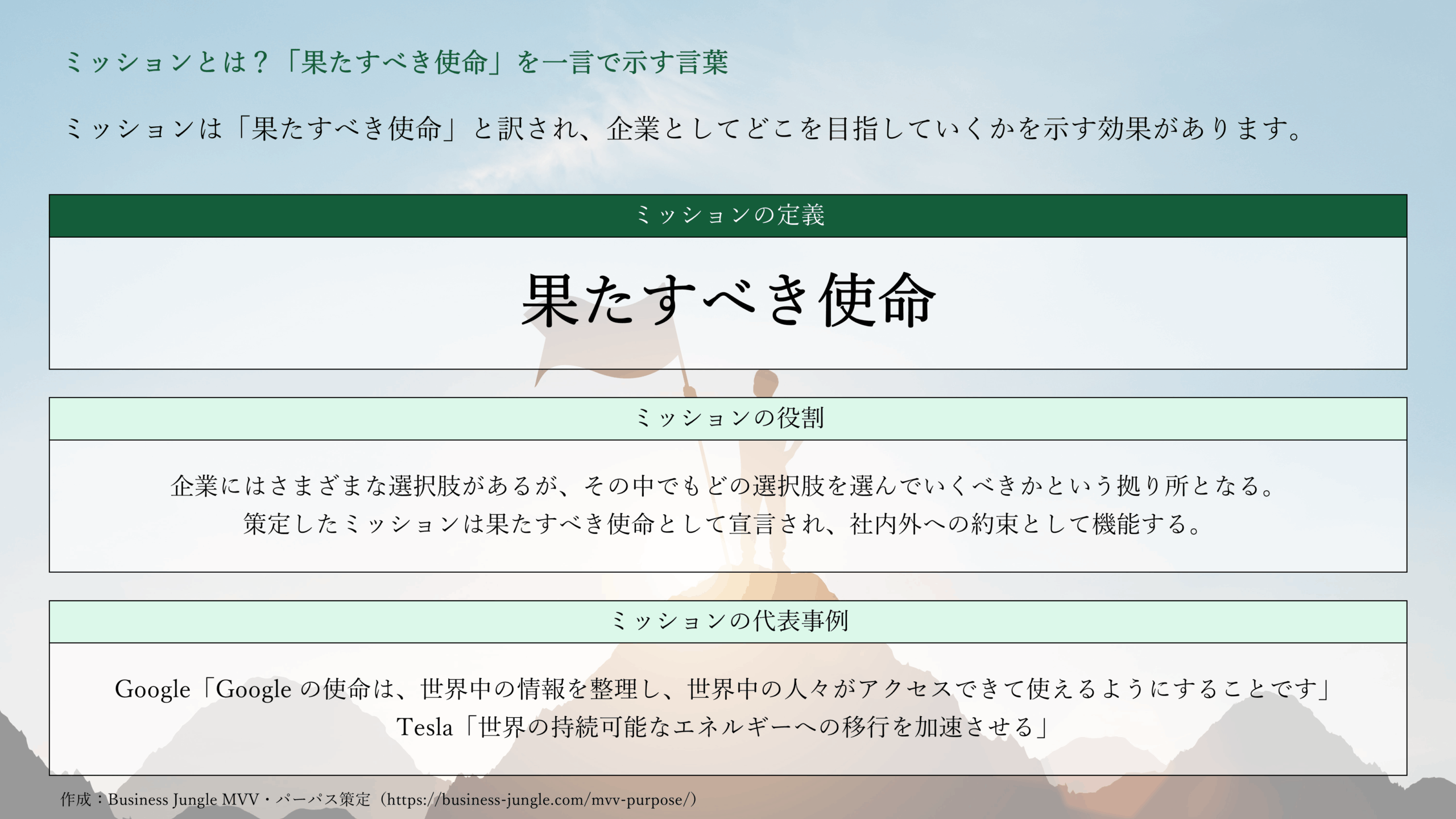

ミッションとは?「果たすべき使命」を一言で示す言葉

繰り返しになりますが、ミッションとは日本語で「果たすべき使命」と訳され、企業としてどこを目指していくかを示す効果があります。企業にはさまざまな選択肢がありますが、その中でもどの選択肢を選んでいくべきかという拠り所となっています。

一例を見てみると、Googleは「Google の使命は、世界中の情報を整理し、世界中の人々がアクセスできて使えるようにすることです」としています。Teslaは「世界の持続可能なエネルギーへの移行を加速させる」としています。これらがGoogleやTeslaの果たすべき使命として宣言され、社内外への約束として機能しています。

ちなみに、英語ではMissionと表現されますが、これはラテン語のmittere(送る)が語源です。もともとは宣教師などの使節として派遣されることを示す言葉でしたが、現代では組織や個人の果たすべき使命を示すようになりました。こうしてみると意味が繋がっていて面白いですよね。

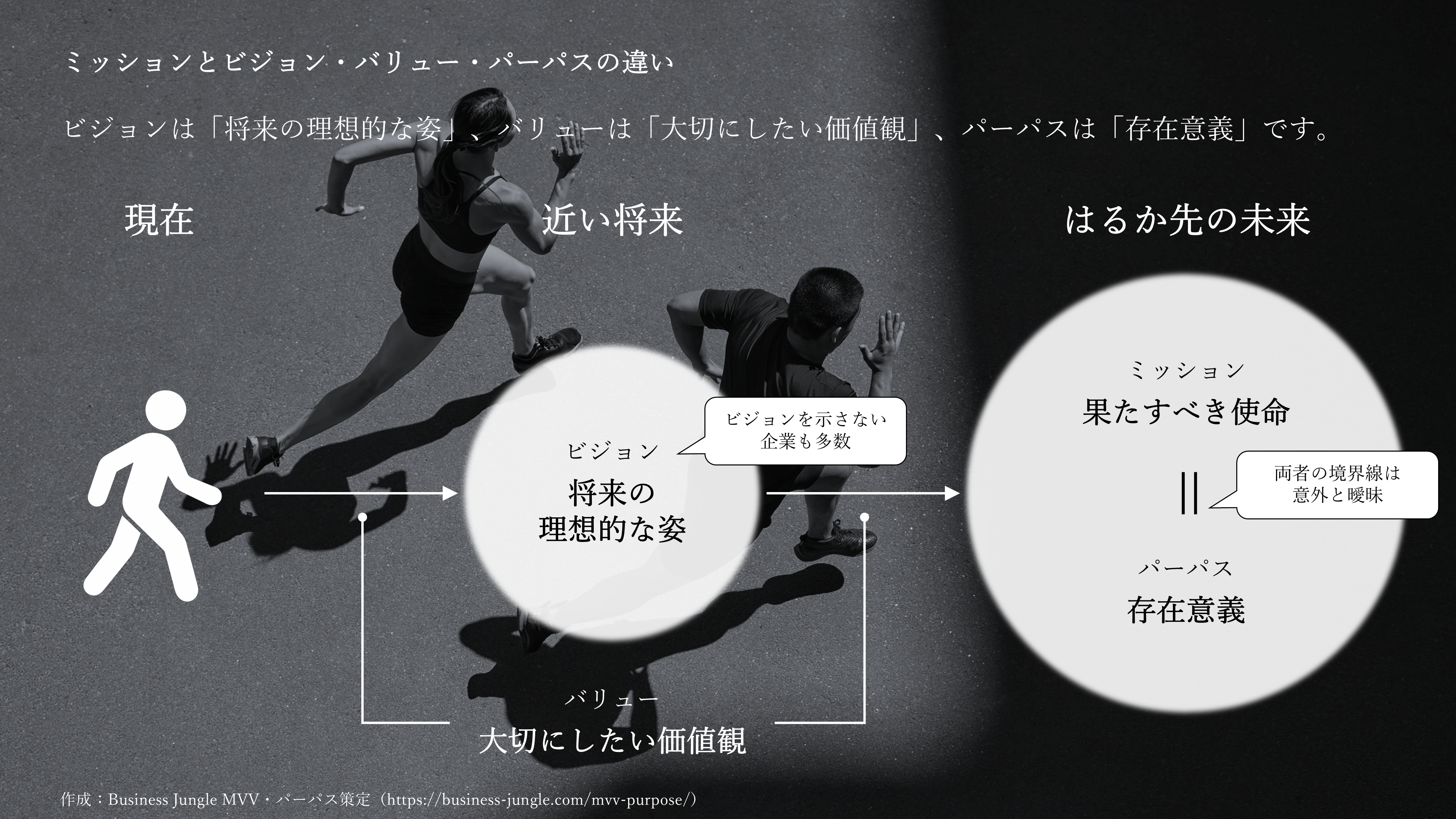

ミッションとビジョン・バリュー・パーパスの違い

さて、ミッションは「果たすべき使命」ということはわかりました。しかし、このミッションという言葉と必ずセットで語られる、ビジョン・バリュー・パーパスについても理解しておく必要があります。

まずビジョンは「将来の理想的な姿」として表現されます。

ミッションだけでは抽象的であり、具体的にどのようなことに取り組むのか不明確になる場合が多いため、定められることが多いです。例えば、先ほどのGoogleのミッションは「Google の使命は、世界中の情報を整理し、世界中の人々がアクセスできて使えるようにすることです」でしたが、ビジョンは「ワンクリックで世界中の情報にアクセスできるようにする」です。Googleがやりたいことがより明確になったと感じないでしょうか。

一方、ビジョンは設定している企業/していない企業は別れており、先ほど例に挙げたTeslaはビジョンを設けていません。「そもそもミッションが明確であればビジョンを定めなくてもいい」「ミッションという新しい概念を登場させたくない」という考えも、決して間違っていません。要するに、企業が目指す先が明らかになっていればよいだけです。

次にバリューは「大切にしたい価値観」として表現されます。

バリューは非常に分かりやすく、ミッションやビジョンで示した企業として目指す先に至るために、組織として遵守することを示したものです。目指す先だけ示しても、どのようにたどり着けばいいのかわかりません。このような場合においては、バリューがあることで組織のメンバー全員が、迷わず目指す先に向かっていけるわけです。

例えば、Googleの場合は「すばらしいでは足りない。」「遅いより速いほうがいい。」「スーツを着なくても真剣に仕事はできる。」などの10つのバリューを掲げています。

最後に、パーパスは「存在意義」として表現されます。

ミッションを考えるにあたっては、このパーパスが非常にやっかいです。教科書的には、ミッションは「私たちは〇〇しなくてはならない」というかたちで外的動機をもとに定められるものであり、パーパスは「私たちは〇〇するためにある」というかたちで内的動機をもとに定められるものです。しかしながら、両者の境界線は曖昧であり、ミッションとして存在意義を定めている企業、パーパスがない企業、ミッションがない企業などさまざまあります。 重要なことは、企業にとって拠り所となる羅針盤を正しく備え、社内に浸透させるということでしかなく、MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)やパーパスに関する唯一無二の正しい定義・活用方法はありません。

なぜ企業にミッションが必要なのか?

さて、ここまででミッションや関連する重要なキーワードについて理解することができました。しかし、なぜミッションが重要だと言われているのでしょうか?

ミッションが重要だと断言できる理由は、「組織内で意思決定・行動する際の判断基準が明確になり、目指す先にたどり着ける可能性が高まるから」です。

そもそもミッションがなければ、組織としてどこを目指すべきかわかりません。そして目指す先がないと、どのような意思決定・行動をすればいいかわかりません。しかし、ミッションが定まれば、本来さまざまな判断基準を持ち自由な行動を起こしている複数の人材が、同じ判断基準で共通の行動を起こせるようになります。

これにより、組織としての力が飛躍的に向上し、目指す先にたどり着ける可能性が高まります。もちろん、ミッションは掲げるだけでは不十分であり、組織内に浸透していないと意味がありませんが、浸透させられれば大きな力を発揮してくれます。 ちなみに、既に述べましたが、目指す先が明確であれば「ミッション」という言葉自体にこだわる必要はありません。それが「パーパス」や他の言葉であっても、組織の目指す先が示され、浸透してさえいれば大成功です!

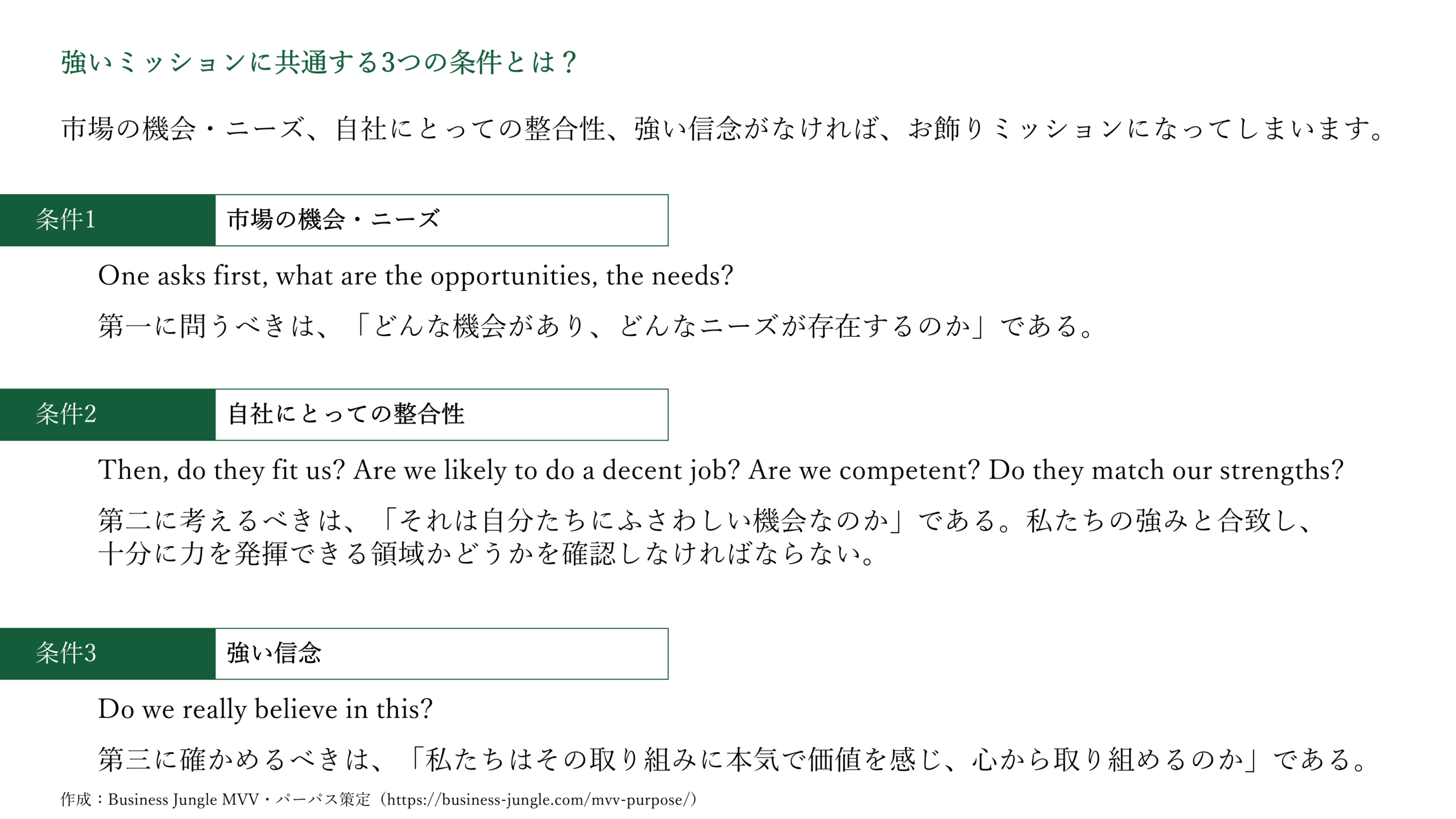

強いミッションに共通する3つの条件とは?

ミッションの重要性について説いた最も有名な経営学者としては、ピーター・ドラッカー(Peter F. Drucker)が挙げられます。彼は、ミッションが備えるべき3要素として以下を提示しました。

One asks first, what are the opportunities, the needs?

第一に問うべきは、「どんな機会があり、どんなニーズが存在するのか」である。

まったく必要とされていない領域で目指す先を描いたとしても、誰もワクワクしてくれません。ワクワクしなければ、そこを目指す動機が生まれません。そのため、ミッションは機会・ニーズが存在するところに掲げる必要があるのです。

Then, do they fit us? Are we likely to do a decent job? Are we competent? Do they match our strengths?

第二に考えるべきは、「それは自分たちにふさわしい機会なのか」である。私たちの強みと合致し、十分に力を発揮できる領域かどうかを確認しなければならない。

自分たちの強みを発揮できない領域で目指す先を描いても、決して実現することはありません。得意とすることからミッションを設計することで、より現実味があり、ワクワクするミッションにすることができます。

Do we really believe in this?

第三に確かめるべきは、「私たちはその取り組みに本気で価値を感じ、心から取り組めるのか」である。

たとえニーズがあって自分たちの強みが発揮できたとしても、本気になれなければ誰も心が動きません。掲げられたミッションを見た際に心が震えるような内容でなければ、必ず、いつかどこかで廃れてしまいます。

偉い人が言っているからというわけではありませんが、これらはいずれもミッション策定において欠かせない要素です。GoogleがTeslaの「世界の持続可能なエネルギーへの移行を加速させる」というミッションを掲げていたり、TeslaがGoogleの「世界中の情報を整理し、世界中の人々がアクセスできて使えるようにすることです」というミッションを掲げていたら上記の3要素に合致せず、違和感しかありません。そして違和感があれば、組織内に浸透することは一切なく、その結果として組織内の行動が変わることも一切ありません。 このように考えてみると、ミッションを策定・浸透させる際は、市場の機会・ニーズ、自社にとっての整合性、強い信念がなければ、お飾りのミッションになってしまうことがよく分かると思います。

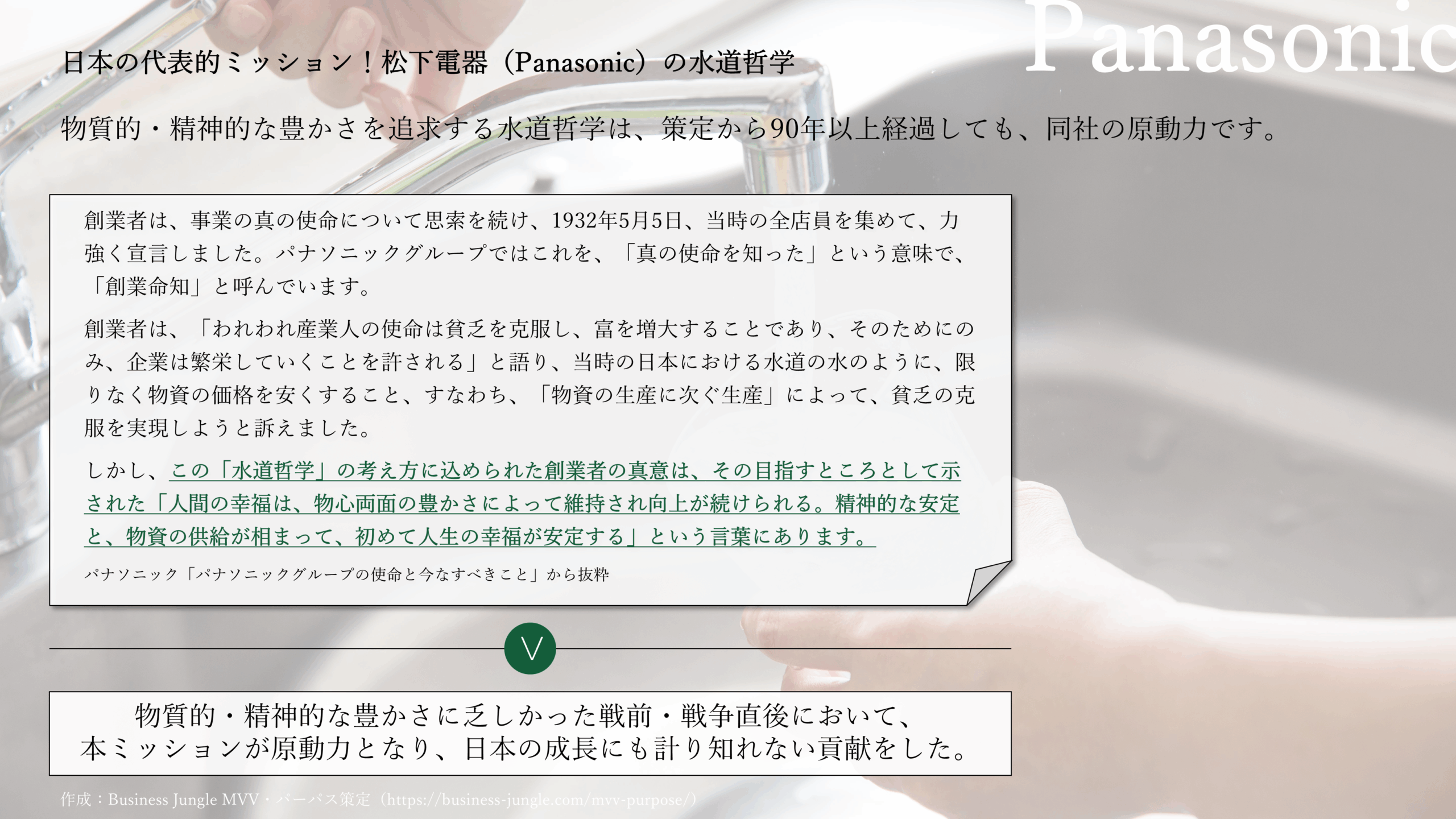

日本の代表的ミッション!松下電器(Panasonic)の水道哲学

さて、ここまででミッションに関する基本知識を理解することができましたので、少し具体例を見ていきたいと思います。まず知っておいていただきたいのは、経営の神様として有名な松下幸之助氏が創業した松下電器(現Panasonic)の「水道哲学」です。

パナソニック「パナソニックグループの使命と今なすべきこと(https://holdings.panasonic/jp/corporate/about/philosophy/2.html)」から抜粋した以下内容をご覧ください。

創業者は、事業の真の使命について思索を続け、1932年5月5日、当時の全店員を集めて、力強く宣言しました。パナソニックグループではこれを、「真の使命を知った」という意味で、「創業命知」と呼んでいます。

創業者は、「われわれ産業人の使命は貧乏を克服し、富を増大することであり、そのためにのみ、企業は繁栄していくことを許される」と語り、当時の日本における水道の水のように、限りなく物資の価格を安くすること、すなわち、「物資の生産に次ぐ生産」によって、貧乏の克服を実現しようと訴えました。

しかし、この「水道哲学」の考え方に込められた創業者の真意は、その目指すところとして示された「人間の幸福は、物心両面の豊かさによって維持され向上が続けられる。精神的な安定と、物資の供給が相まって、初めて人生の幸福が安定する」という言葉にあります。

現在よりも物質的・精神的な豊かさに乏しかった戦前・戦争直後において、同社が日本の幸福にどれほど貢献したかは語るまでもありません。これが日本を代表するミッションの一例であり、本ミッションがなければ同社の凄まじいエネルギーは生まれていなかったでしょう。 「水道哲学」というミッションは誕生から90年以上経過した現在でも、Panasonicの社内で根付いています。環境破壊などの新しい課題が登場しても、Panasonicは人々の物質的・精神的な豊かさを追求し続けています。

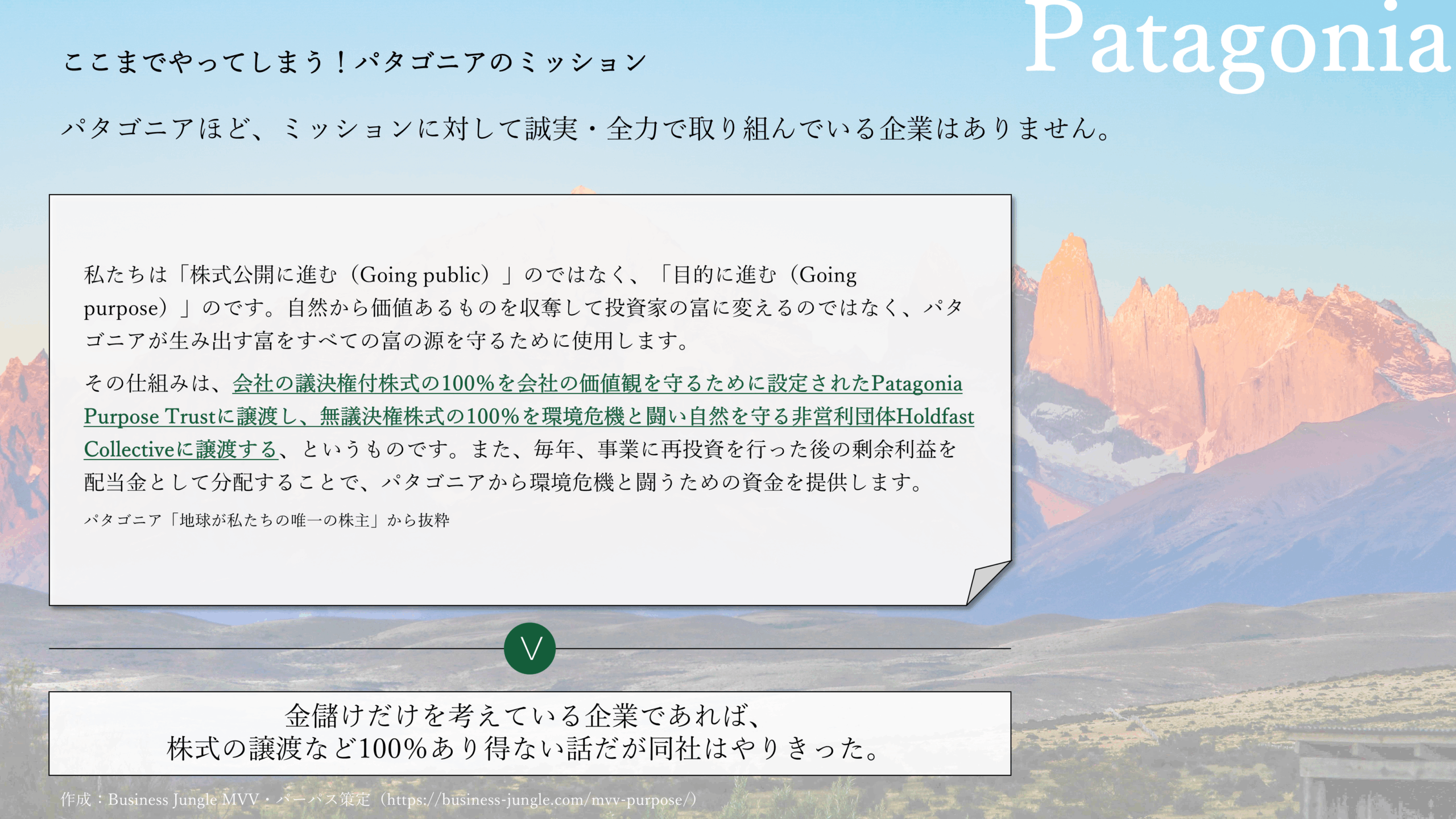

ここまでやってしまう!パタゴニアのミッション

世界に目を向けると、優れたミッションの事例として必ず登場するのがパタゴニア(patagonia)です。この企業が賞賛される理由は、何といってもミッションに基づく徹底した行動です。

パタゴニアは「私たちは、故郷である地球を救うためにビジネスを営む」という目的を掲げてビジネスを営んでいます。以下は、パタゴニア「地球が私たちの唯一の株主(https://www.patagonia.jp/ownership/)」からの抜粋ですが、同社がミッションに対してどれほど誠実か理解できるはずです。

私たちは「株式公開に進む(Going public)」のではなく、「目的に進む(Going purpose)」のです。自然から価値あるものを収奪して投資家の富に変えるのではなく、パタゴニアが生み出す富をすべての富の源を守るために使用します。

その仕組みは、会社の議決権付株式の100%を会社の価値観を守るために設定されたPatagonia Purpose Trustに譲渡し、無議決権株式の100%を環境危機と闘い自然を守る非営利団体Holdfast Collectiveに譲渡する、というものです。また、毎年、事業に再投資を行った後の剰余利益を配当金として分配することで、パタゴニアから環境危機と闘うための資金を提供します。

いかがでしょうか?

金儲けだけを考えている企業であれば、株式の譲渡など100%あり得ない話です。しかし、パタゴニアはそれをやってのけました。この行動を知るだけで、いかに誠実で、いかに魅力的な企業であるかを心から実感できます。 なお、正確には同社はミッションではなく、パーパスを採用しています。ミッションもパーパスも目指す先さえ明示できていれば、言葉にこだわりすぎる必要はありません。

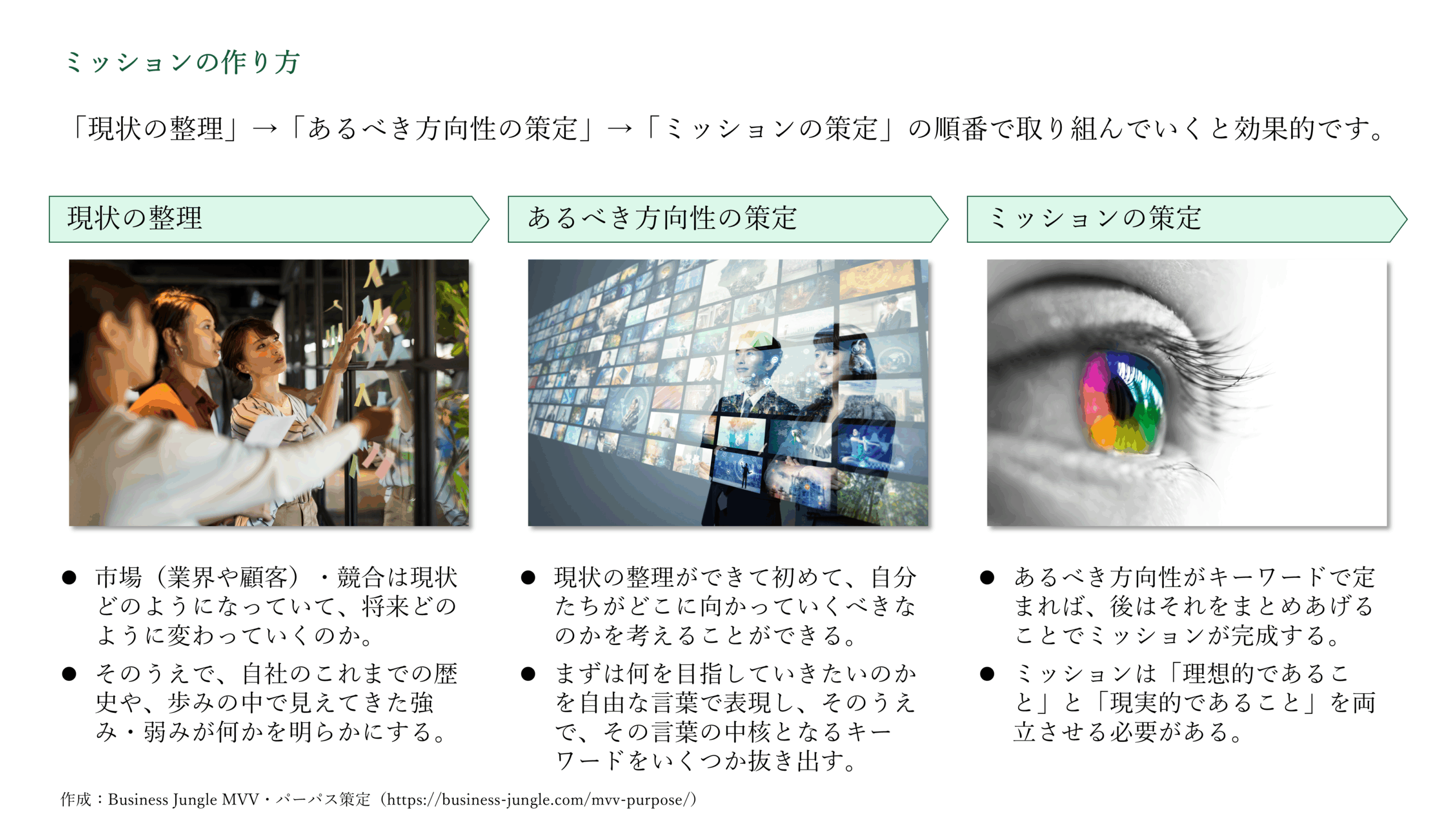

ミッションの作り方

最後にミッションの作り方について考えてみましょう。作り方はさまざまありますが、「現状の整理」→「あるべき方向性の策定」→「ミッションの策定」の順番で取り組んでいくと効果的です。

①現状の整理

まずは、自分たちが置かれている現状を正確に理解しましょう。市場(業界や顧客)・競合は現状どのようになっていて、将来どのように変わっていくのか。そのうえで、自社のこれまでの歴史や、歩みの中で見えてきた強み・弱みが何かを明らかにします。

②あるべき方向性の策定

現状の整理ができて初めて、自分たちはこれからどこに向かっていくべきなのかを考えることができます。環境動向や自社の特徴を踏まえ、何を目指していきたいのかを自由な言葉で表現してみてください。そのうえで、その言葉の中核となるキーワード(物質的・精神的な豊かさ/環境危機と戦う など)をいくつか抜き出してみましょう。

③ミッションの策定

あるべき方向性がキーワードレベルで定まれば、後はそれをまとめあげることでミッションが完成します。ここで注意すべきは、策定するミッションは「理想的であること」と「現実的であること」を両立させる必要があることです。矛盾しているように感じますが、つまり人が本気で取り組むことができる条件は、「ワクワクできて(=理想的であって)、頑張れば手が届きそうである(=現実的である)」ということを意味しています。理想と現実がバランスしてこそ、全員が熱狂できるミッションとして成立するのです。

まずは自分たちの立ち位置を明らかにしてから将来の方向性を定め、それをミッションとして落とし込む。このステップさえ守れば、理にかなったミッションが生まれるはずです。 そして策定する際は、自分たちだけではなく顧客や競合などの第三者からの視点を取り入れる、自分たちがしっくりくる表現になるまで何度も見直すなどすると、きっと満足できるミッションができあがるはずです。

まとめ:ミッションは組織を動かす最強の羅針盤

ミッションは「果たすべき使命」を意味し、組織が目指すべき方向を定めてくれる極めて重要な考え方です。松下電器(Panasonic)やパタゴニア(patagonia)のように心痺れるミッションを策定して、組織をフルパワーで前進させてください。

その際は、「市場の機会・ニーズ、自社にとっての整合性、強い信念がなければ、お飾りのミッションになってしまうこと」、「ミッションやパーパスという言葉自体にはこだわる必要がないこと」も念頭に置いておいてくださいね。本記事が、ミッションに悩む企業にとって、少しでもお力になれれば幸いです!

もし、MVVやパーパスの言語化や社内展開にお悩みであれば、私たち「Business Jungle MVV・パーパス策定」がお手伝いできるかもしれません。外資戦略コンサルやデザイナー出身者を含む多様な専門チームが、あなたの会社らしいMVV・パーパスを共にかたちにします。

目次