パーパス(存在意義)、ミッション(果たすべき使命)、ビジョン(将来の理想的な姿)、バリュー(大切にしたい価値観)。

これらは企業内外での共通言語となり、企業の成長ドライバーとして機能してくれます。誰もが知る大企業であれば、こうしたMVV(ミッション・ビジョン・バリュー)・パーパスを備えていない企業はほとんどないでしょう。しかし、これらは本当にスタートアップにとって必要なのでしょうか。

本記事では、MVV・パーパスの必要性について、スタートアップ目線で考察していきます。それではさっそく見ていきましょう!

なお、わたしたち「Business Jungle MVV・パーパス策定」と一緒にMVV・パーパスを策定したい方は、いつでもご連絡ください。外資戦略コンサルやデザイナー出身者を含む多様な専門チームが、全力でサポートさせていただきます!

.png)

本記事の監修 松浦英宗(まつうらえいしゅう)

創業・事業成長に必要なサービスをオールインワンで提供するBusiness Jungleの代表。

外資系戦略コンサルティング会社(アーサー・ディ・リトル・ジャパン)などにおいて、事業戦略立案やMVV・パーパスの策定・浸透に関する豊富な経験を有する。

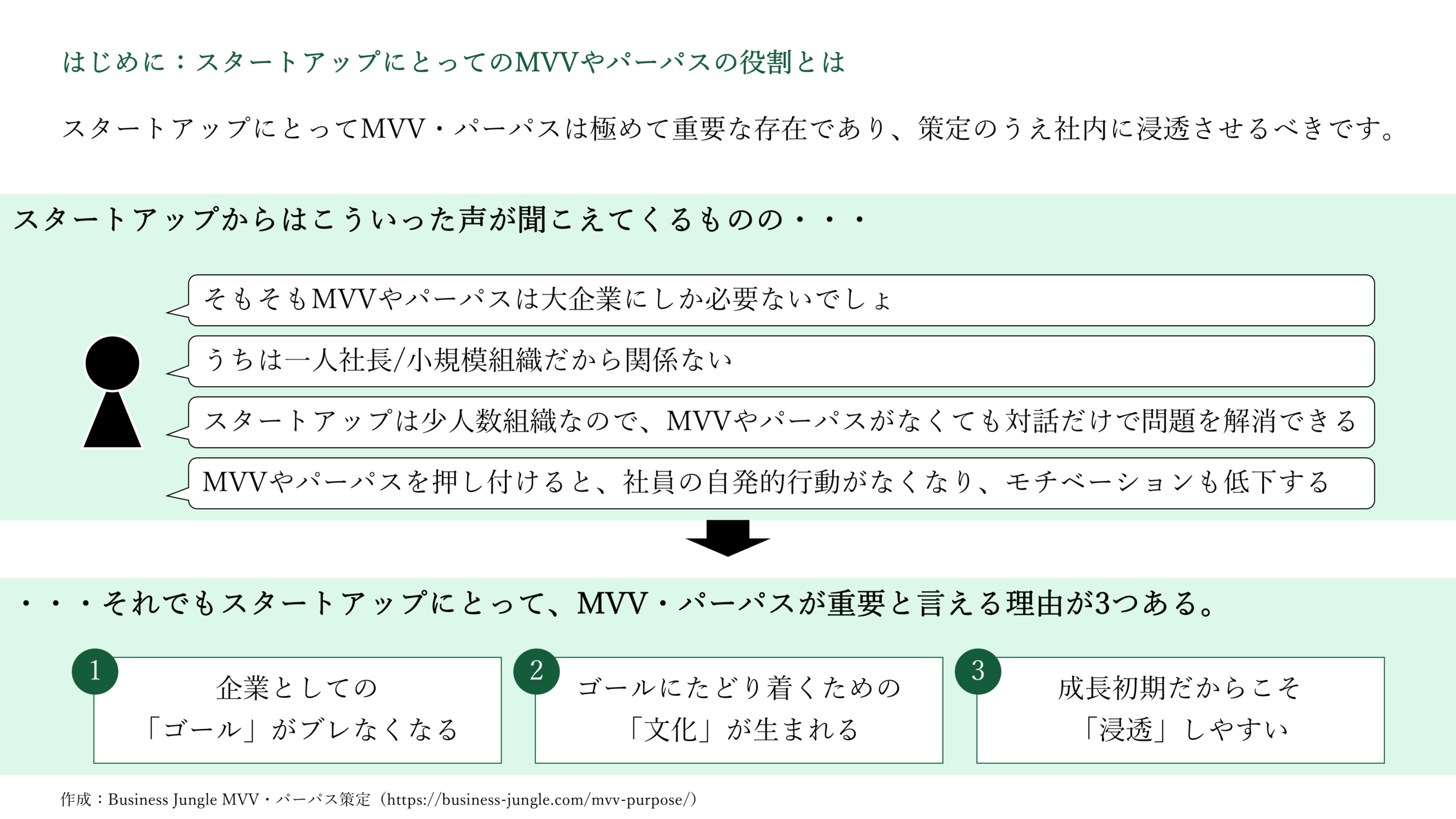

はじめに:スタートアップにとってのMVVやパーパスの役割とは

「利益最大化を目指す時代」であったこれまでの経営が、社会環境の変化によって「社会的意義や信頼を軸にした経営が求められる時代」に変わっていきました。MVVやパーパスは、このような新しい時代に必要となる、企業を成長に導いてくれる羅針盤として形容されることが多々あります。

しかし、スタートアップの目線に立つと次のような声がよく挙がってくるのも事実です。

「そもそもMVVやパーパスは大企業にしか必要ないでしょ」

「うちは一人社長/小規模組織だから関係ない」

「スタートアップは少人数の組織なので、MVVやパーパスがなくても対話だけで問題を解消できる」

「MVVやパーパスを策定して押し付けることで、社員の自発的な行動がなくなったり、モチベーションの低下に繋がったりしないのか」

このような意見は十分に理解できますが、それでもスタートアップにとってMVV・パーパスは極めて重要な存在であり、きちんと策定のうえ社内に浸透させるべきだと言うことができます。 その理由は、①企業としての「ゴール」がブレなくなる、②ゴールにたどり着くための「文化」が生まれる、③成長初期だからこそ「浸透」しやすい、という3つに整理されます。それでは、各理由について詳しく見ていきましょう。

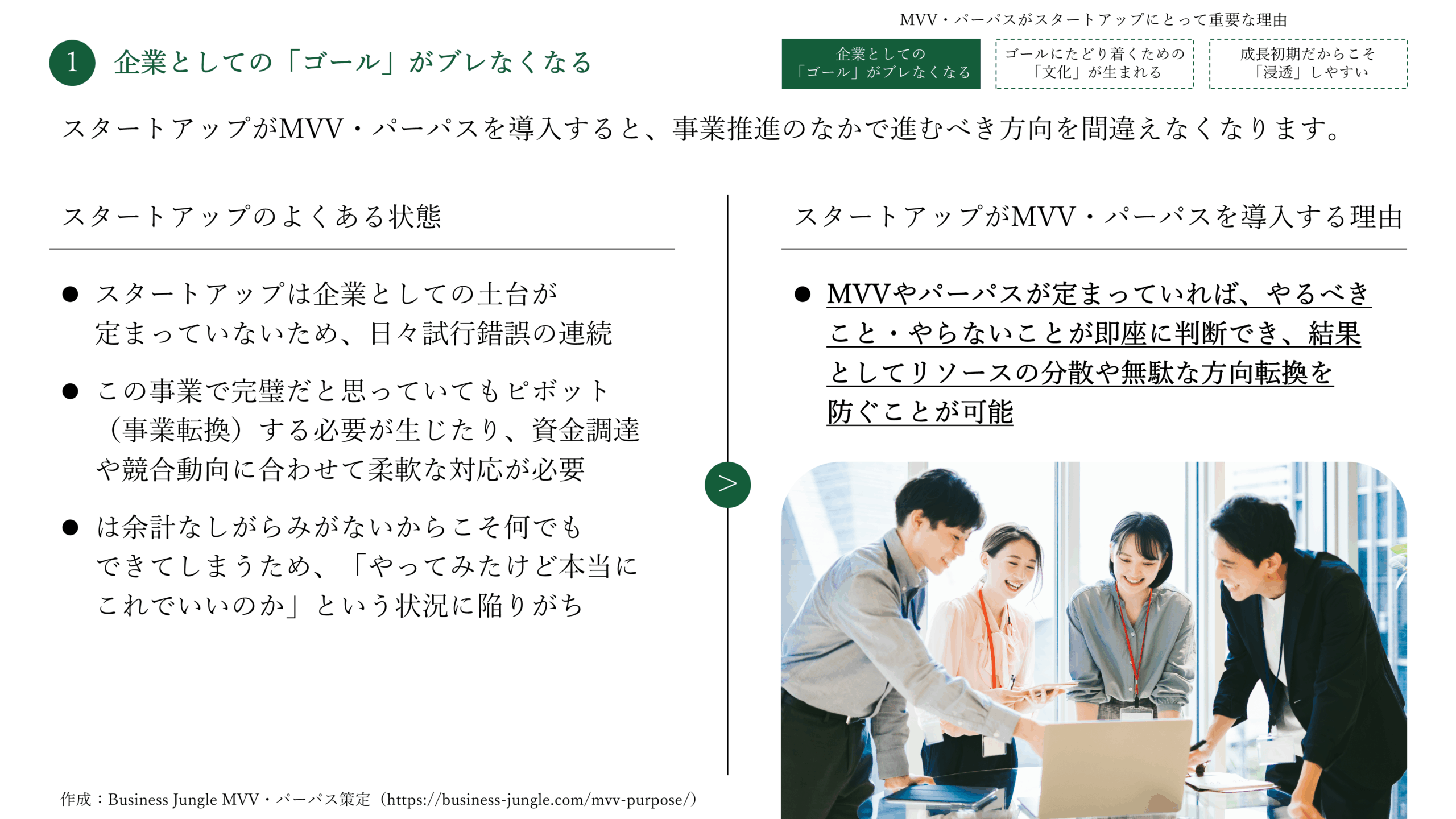

理由①:企業としての「ゴール」がブレなくなる

まず、スタートアップがMVV・パーパスを導入すると、事業推進のなかで進むべき方向を間違えなくなります。

スタートアップは企業としての土台が定まっていないからこそ、日々試行錯誤の連続です。この事業で完璧だと思っていてもピボット(事業転換)する必要が生じたり、資金調達や競合動向に合わせて柔軟な対応を求められたりといった具合です。

この道中において、MVVやパーパスが定まっていれば、やるべきこと・やらないことが即座に判断でき、結果としてリソースの分散や無駄な方向転換を防ぐことができます。 特に、スタートアップは余計なしがらみがないからこそ何でもできてしまうため、「やってみたけど本当にこれでいいのか」という状況に陥りがちです。こうした事態を避けるために、MVV・パーパスは大きな役目を担ってくれます。

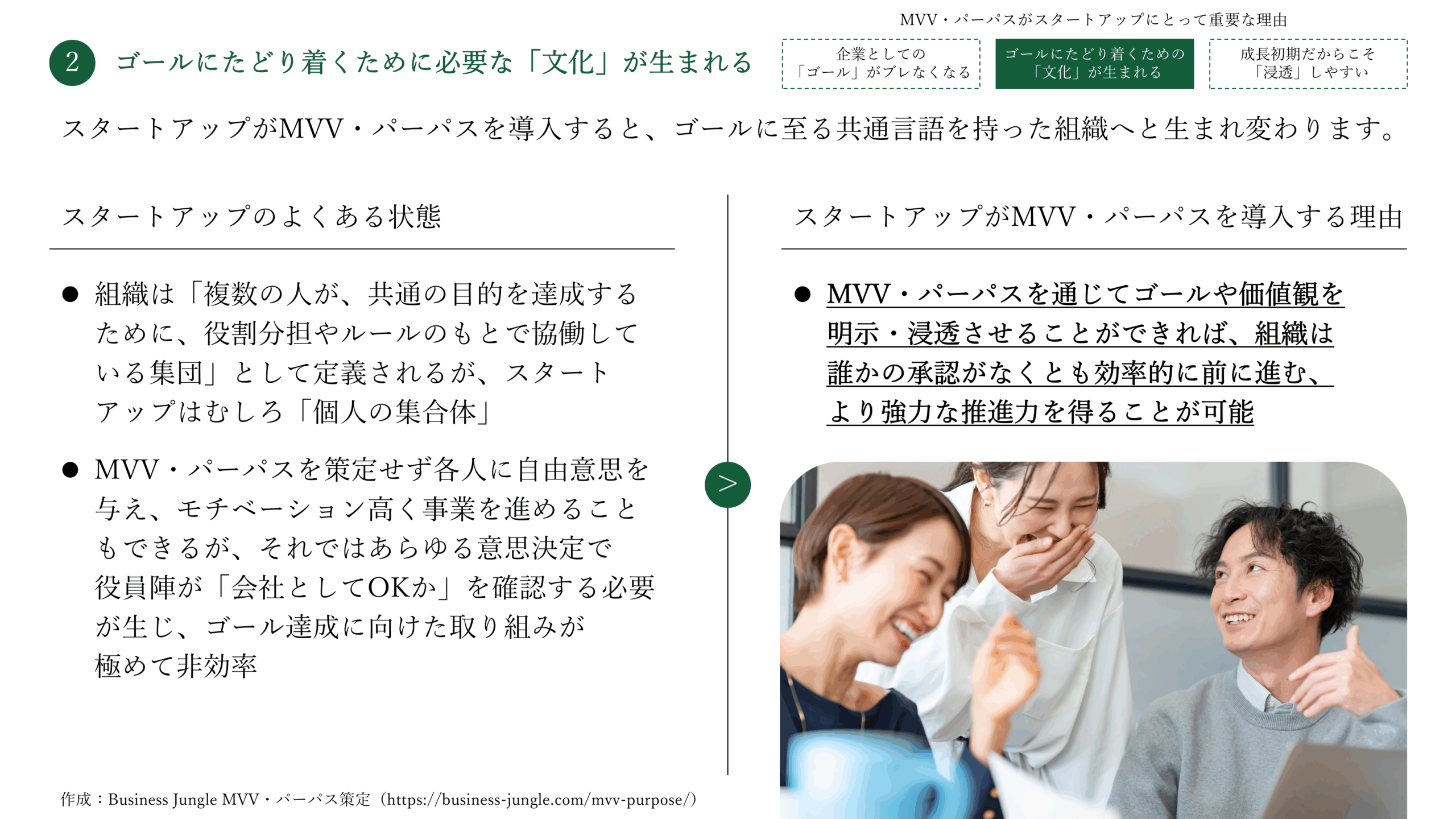

理由②:ゴールにたどり着くために必要な「文化」が生まれる

次に、スタートアップがMVV・パーパスを導入すると、これまで個人の集まりであった組織が、ゴールにたどり着くための共通言語を持った組織へと生まれ変わります。

そもそも組織とは「複数の人が、共通の目的を達成するために、役割分担やルールのもとで協働している集団」として定義されますが、スタートアップにとっては「個人の集合体」という認識のほうが強いのではないでしょうか。このような中、MVV・パーパスを通じてゴールや大切にしたい価値観を明示・浸透させることができれば、組織はより強力な推進力を得ることができます。

MVV・パーパスを策定しないことで各人に自由意思を与え、モチベーションを高く事業を進めることもできますが、それではあらゆる意思決定のたびに役員陣が「会社としてOKか」を確認・承認する必要が生じ、ゴール達成に向けて極めて非効率となります。MVV・パーパスを備えつつ、各個人のモチベーションを最大化するための仕組みづくりを行っていくほうが現実的です。

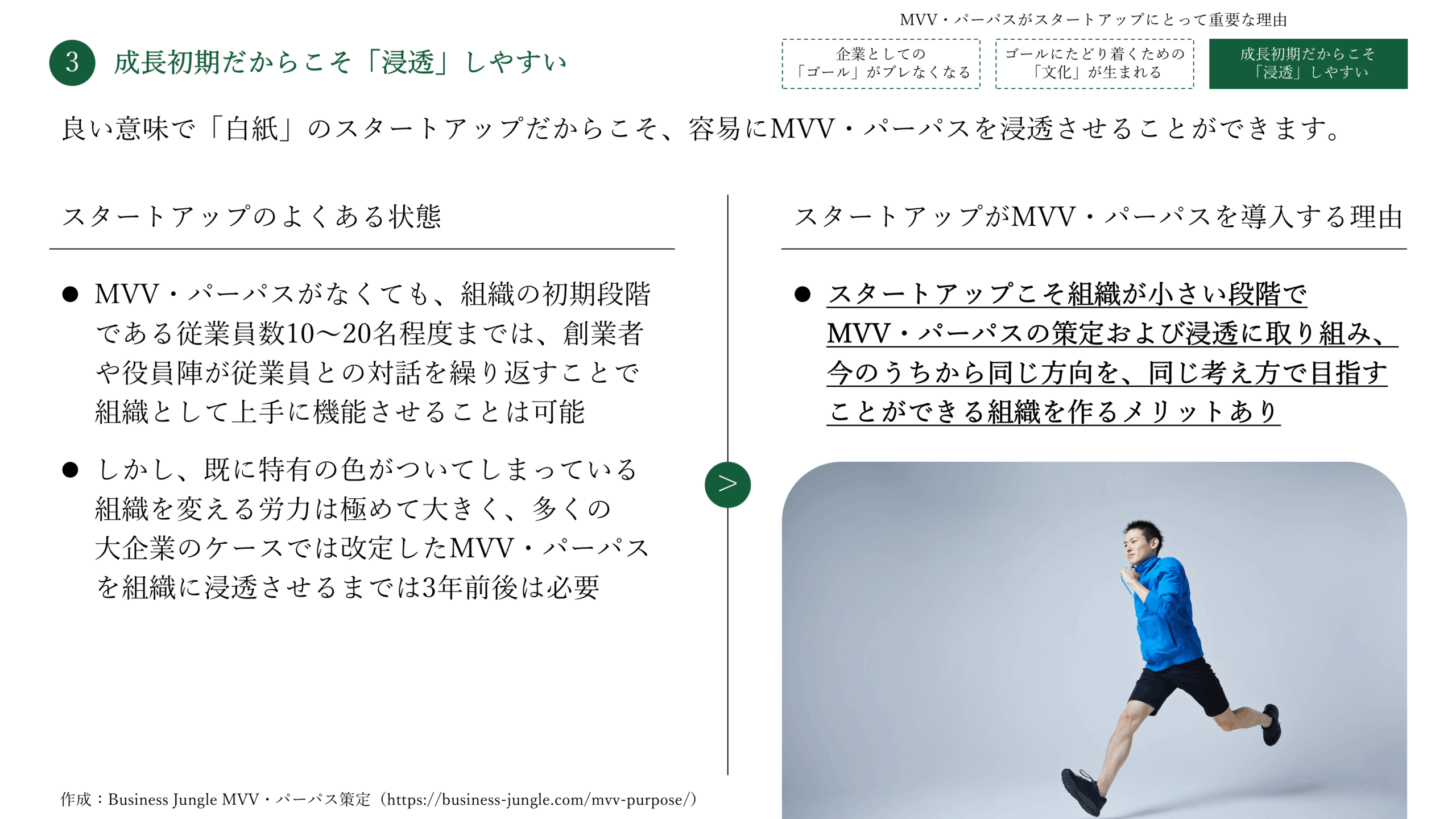

理由③:成長初期だからこそ「浸透」しやすい

ここまでさまざまな内容を述べてきましたが、正直に申し上げてMVV・パーパスがなくても、組織の初期段階である従業員数が10~20名程度までは、創業者や役員陣が従業員との対話を繰り返すことで組織として上手に機能させることは可能です。一方、スタートアップとしてさらなる組織拡大を行い、社会に貢献していくことを志すのであれば、初期段階でMVV・パーパスを策定のうえ、浸透に努めることをおすすめします。

大企業など既に特有の色がついてしまっている組織を変える労力は極めて大きいです。多くの大企業のケースでは、改定したMVV・パーパスを組織に浸透させるまでは3年前後かかることが多いです。

一方、スタートアップは良い意味で「白紙」の状態であり、どのような色にも染まることができます。組織が小さい段階でMVV・パーパスの策定および浸透に取り組み、今のうちから同じ方向を、同じ考え方で目指すことができる組織を作るべきです。

スタートアップにおけるMVV・パーパスのよくある失敗と予防策

このようにスタートアップこそ、MVV・パーパスを策定・浸透させるべき理由があります。一方、ここでスタートアップが陥りがちな罠がいくつかありますので、策定時の失敗・予防策を3つ、浸透時の失敗・予防策を2つご紹介しておきましょう。

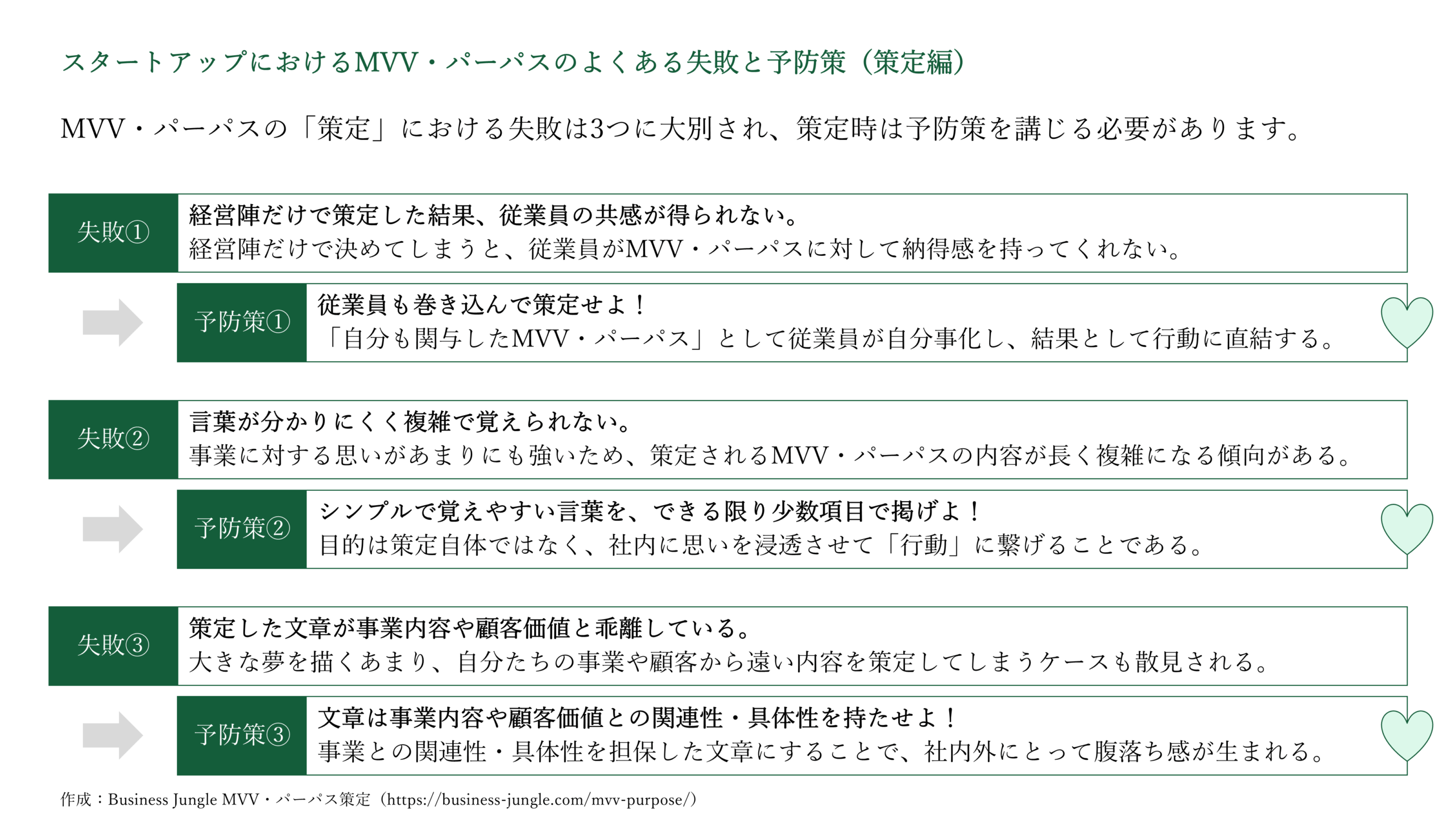

まずは、策定時の失敗・予防策をご紹介します。

[策定の失敗①] 経営陣だけで策定した結果、従業員の共感が得られない。

→従業員も巻き込んで策定せよ!

創業したばかりで数名の組織であれば全員でMVV・パーパスを策定すればよいですが、10名前後の規模になってくるとなかなか難しくなってしまいます。このような場合でも、ワークショップ形式で全従業員に参加してもらい、全員で策定することをおすすめします。

確かに参加人数が多くなればなるほど策定の手間も大きくなってしまいますが、何よりも重要なことは、従業員全員がMVV・パーパスに対して納得感を持つことです。納得感を持ってくれなければ、誰も行動に移してくれません。

その点、ワークショップなどを通して全社員参加型でMVV・パーパスを策定できれば、「自分も関与したMVV・パーパス」として従業員が自分事として受け止めてくれ、結果として行動に直結させることができます。

[策定の失敗②] 言葉が分かりにくく複雑で覚えられない。

→シンプルで覚えやすい言葉を、できる限り少数項目で掲げよ!

スタートアップは事業に対する思いがあまりにも強いため、策定されるMVV・パーパスの内容が長く複雑になる傾向があります。

しかしながら、MVV・パーパスの目的は策定そのものではなく、社内に思いを浸透させて「行動」に繋げることです。そのため、強い思いをギュギュっと凝縮して、誰でも分かりやすく、シンプルで覚えやすい内容にしてください。特に、バリュー(大切にしたい価値観)の数は多くなりがちですが、できれば3個程度、多くとも5~6個までにしておきましょう。

[策定の失敗③] 策定した文章が事業内容や顧客価値と乖離している。

→文章は事業内容や顧客価値との関連性・具体性を持たせよ!

スタートアップとして大きな夢を描くあまり、自分たちの事業や顧客から遠い内容を策定してしまうケースも散見されます。

例えば、チョコレートメーカーが「世界を幸せにする」というミッションを掲げたとしても、抽象的過ぎて腹落ち感がありません。一方、「生産者・購買者の双方をフェアにつなげ、先進国から発展途上国のテーブルすべてを美味しいチョコレートで満たす」というミッションを見ると、少しワクワクしないでしょうか。 このように、事業との関連性・具体性を担保した文章にすることで、社内外にとって腹落ち感のある、つまり行動に繋がるMVV・パーパスにすることができます。

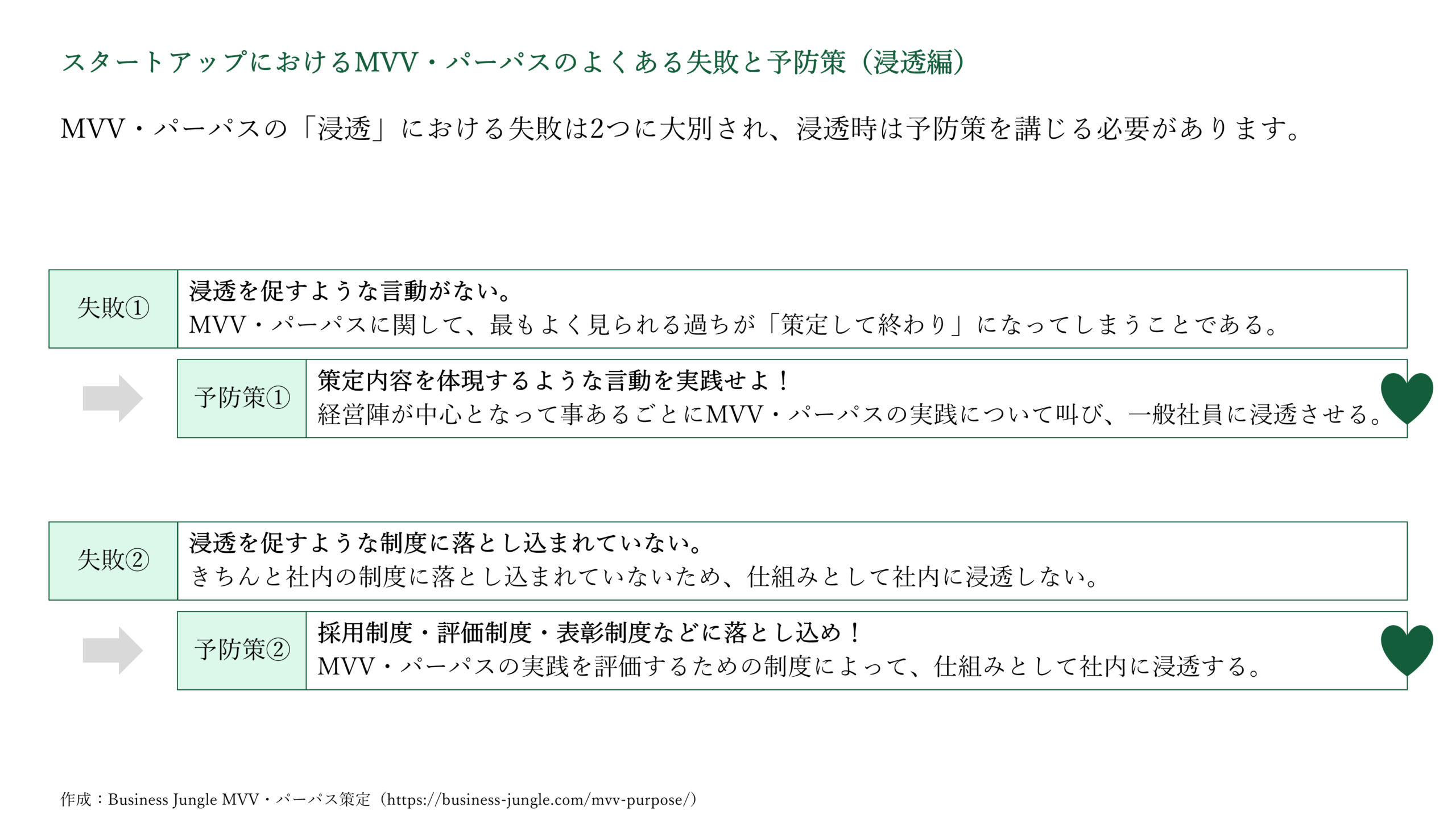

次に、浸透時の失敗・予防策をご紹介します。

[浸透の失敗①] 浸透を促すような言動がない。

→策定内容を体現するような言動を実践せよ!

MVV・パーパスに関して、最もよく見られる過ちが「策定して終わり」になってしまっていることです。

例えば、あなたが所属するスタートアップでMVV・パーパスの策定ワークショップが開かれ、代表から「本日策定したMVV・パーパスを実践してください!」と言われたとしましょう。そして、その後1年間、代表からMVV・パーパスについて一切言及がなければ、あなたはMVV・パーパスという存在自体を忘れて実践することもなくなるでしょう。

このような状況を避けるためにも、経営陣が中心となって事あるごとにMVV・パーパスの実践について叫び、一般社員に浸透させていく必要があるのです。最近では、TeamsやSlackの絵文字に自社のMVV・パーパスを盛り込むという面白い事例も増えています。

[浸透の失敗②] 浸透を促すような制度に落とし込まれていない。

→採用制度・評価制度・表彰制度などに落とし込め!

策定したMVV・パーパスを浸透させるための方法として、経営陣が毎日の言葉・行動で示していくということも非常に重要ですが、それだけでは不十分です。きちんと社内の制度に落とし込んでこそ、仕組み化されて社内に浸透します。

具体的には、採用時の評価項目にMVV・パーパスとの合致性を設け、質疑応答でMVV・パーパスへの共感を問うことが挙げられます。他にも、定期的な社員評価においてMVV・パーパスの実践度合いを問い、いかに成績を上げていようとも実践度合いが低いものに対しては低い評価を付けるといったことも有効な手段です。また、年に1度の表彰制度を始めて、MVV・パーパスに最も合致した行動をとった方を表彰してもよいでしょう。 このように、制度面でもMVV・パーパスの浸透を促す工夫をすることで、かたちだけの標語にならない意味ある取り組みに昇華させることができます。

スタートアップのMVV・パーパス事例集

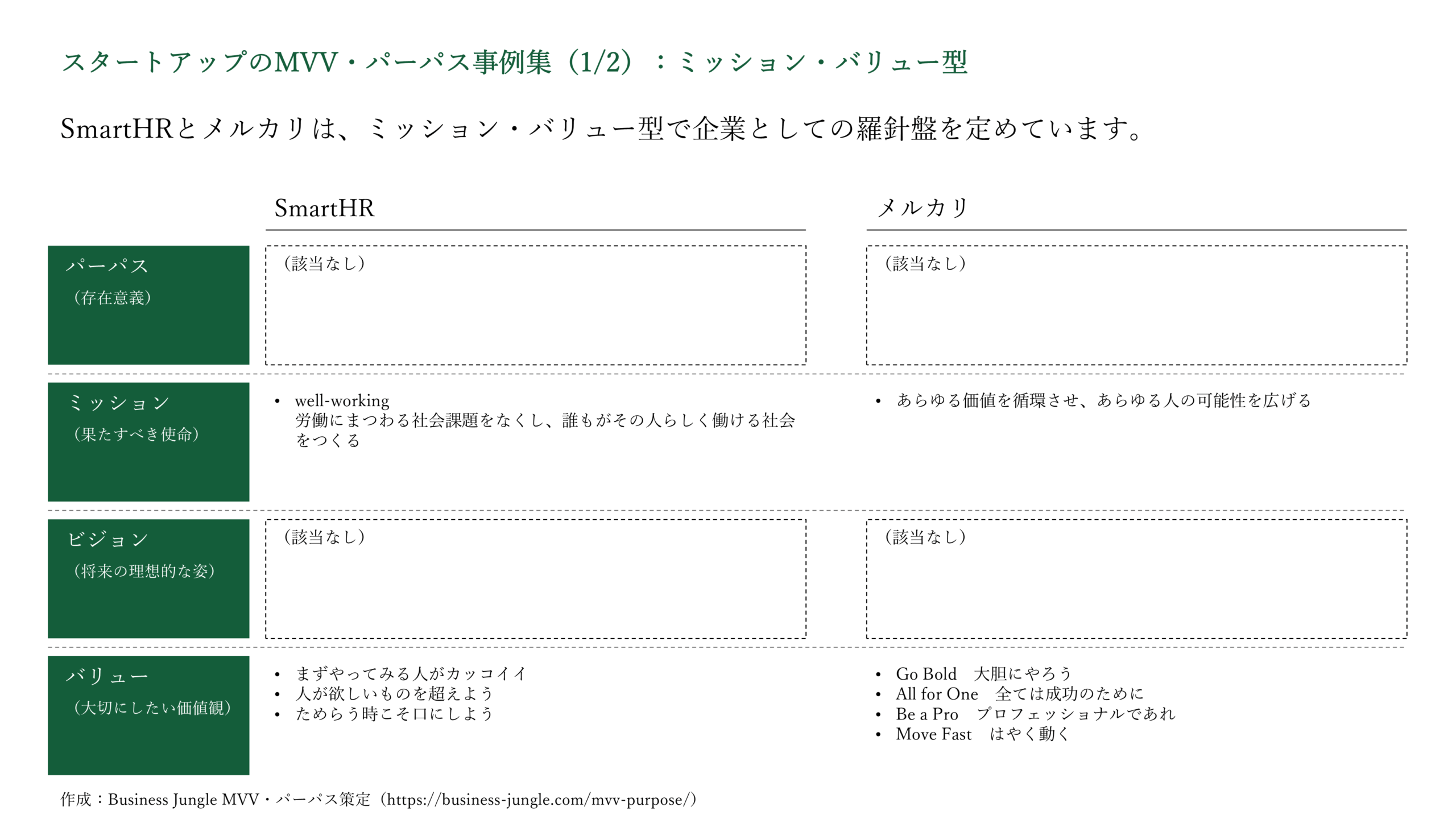

ここまでの説明で、スタートアップであってもMVVやパーパスを策定すべきであり、その際に気を付けるべきポイントがいくつもあることがお分かりいただけたかと思います。

そのうえで、最後に実際に有名スタートアップがどのようなMVV・パーパスを掲げているのか覗いてみましょう。実際の事例を見てみると、各社ともにMVVやパーパスといった言葉自体にはこだわっておらず、自社でMVVやパーパスを上手く解釈しているのが分かります。

ぜひ、あなたの会社のMVV・パーパス策定の参考にしてみてください!

SmartHR

[パーパス]

(なし)

[ミッション]

well-working

労働にまつわる社会課題をなくし、誰もがその人らしく働ける社会をつくる

[ビジョン]

(なし)

[バリュー]

・まずやってみる人がカッコイイ

・人が欲しいものを超えよう

・ためらう時こそ口にしよう

メルカリ

[パーパス]

(なし)

[ミッション]

あらゆる価値を循環させ、あらゆる人の可能性を広げる

[ビジョン]

(なし)

[バリュー]

・Go Bold 大胆にやろう

・All for One 全ては成功のために

・Be a Pro プロフェッショナルであれ

・Move Fast はやく動く

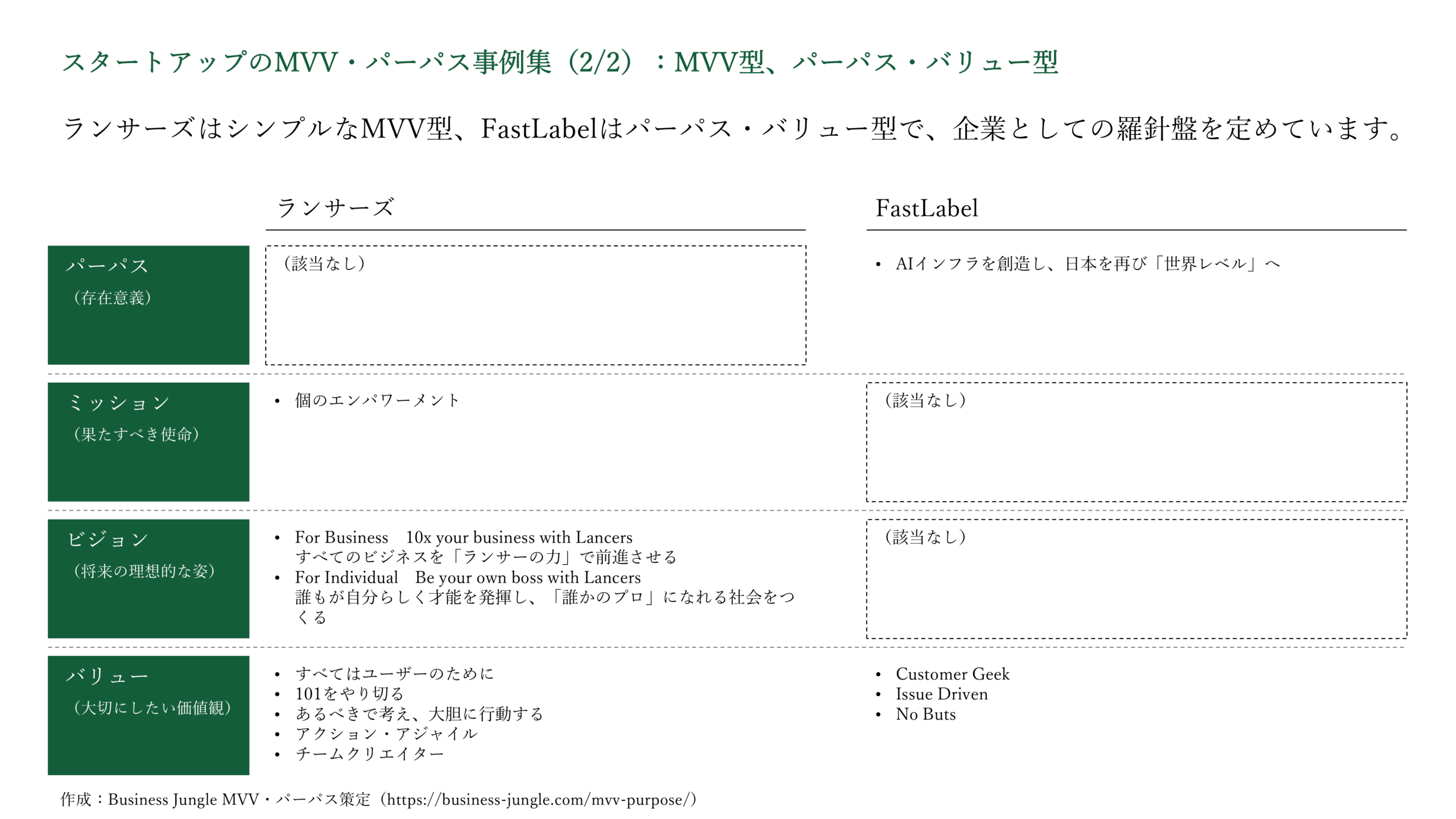

ランサーズ

[パーパス]

(なし)

[ミッション]

個のエンパワーメント

[ビジョン]

For Business

10x your business with Lancers

すべてのビジネスを「ランサーの力」で前進させる

For Individual

Be your own boss with Lancers

誰もが自分らしく才能を発揮し、「誰かのプロ」になれる社会をつくる

[バリュー]

・すべてはユーザーのために

・101をやり切る

・あるべきで考え、大胆に行動する

・アクション・アジャイル

・チームクリエイター

FastLabel

[パーパス]

AIインフラを創造し、日本を再び「世界レベル」へ

[ミッション]

(なし)

[ビジョン]

(なし)

[バリュー]

・Customer Geek

・Issue Driven

・No Buts

各社の思い、感じ取っていただけたでしょうか。

こうして見ると各社ともシンプルなメッセージが多く、かつMVV・パーパスという考え方を自分たちで上手に解釈して、アレンジしているのが分かりますね!

まとめ:スタートアップもMVV・パーパスを策定・浸透させよ

スタートアップにとってMVV(ミッション・ビジョン・バリュー)やパーパスは、単なる企業理念ではなく、事業の舵取りを行う羅針盤です。

明確な方向性を示すことで、日々の意思決定や行動の基準が定まり、創業期特有のスピード感を保ちながらも、一貫性のある成長が可能になります。さらに、理念に共感した仲間が集まることで文化が形成され、組織としての結束力や推進力が高まります。創業初期は規模が小さい分、理念を浸透させやすく、後の急成長フェーズにおいても軸がぶれにくくなるというメリットもあります。

だからこそ、スタートアップは早期の段階でこれらを策定し、制度や日常の行動に組み込むことで、長期的かつ持続可能な成長への土台を築くことが重要です。

「うちはスタートアップだから関係ない」ではなく「スタートアップだからこそ、早期に策定・浸透させなければいけない」というマインドでいきましょう。

もし、MVVやパーパスの言語化や社内展開にお悩みであれば、私たち「Business Jungle MVV・パーパス策定」がお手伝いできるかもしれません。外資戦略コンサルやデザイナー出身者を含む多様な専門チームが、あなたの会社らしいMVV・パーパスを共にかたちにします。

目次