ビジョンとは「将来の理想的な姿」を意味し、ビジネスの世界において頻繁に使われる言葉です。

一見するとシンプルで分かりやすい言葉に聞こえます。しかし、ミッションやバリュー、パーパスといった言葉との違い、そもそもの必要性など、じっくり考えてみると案外奥が深い言葉でもあります。

この記事では、ビジョンについてまったく知らない方がゼロから基本を理解できるような内容を盛り込んであります。

あなたの会社にはビジョンはありますか? さあ、ビジョンの冒険に出発しましょう!

なお、わたしたち「Business Jungle MVV・パーパス策定」と一緒にMVV・パーパスを策定したい方は、いつでもご連絡ください。外資戦略コンサルやデザイナー出身者を含む多様な専門チームが、全力でサポートさせていただきます!

.png)

本記事の監修 松浦英宗(まつうらえいしゅう)

創業・事業成長に必要なサービスをオールインワンで提供するBusiness Jungleの代表。

外資系戦略コンサルティング会社(アーサー・ディ・リトル・ジャパン)などにおいて、事業戦略立案やMVV・パーパスの策定・浸透に関する豊富な経験を有する。

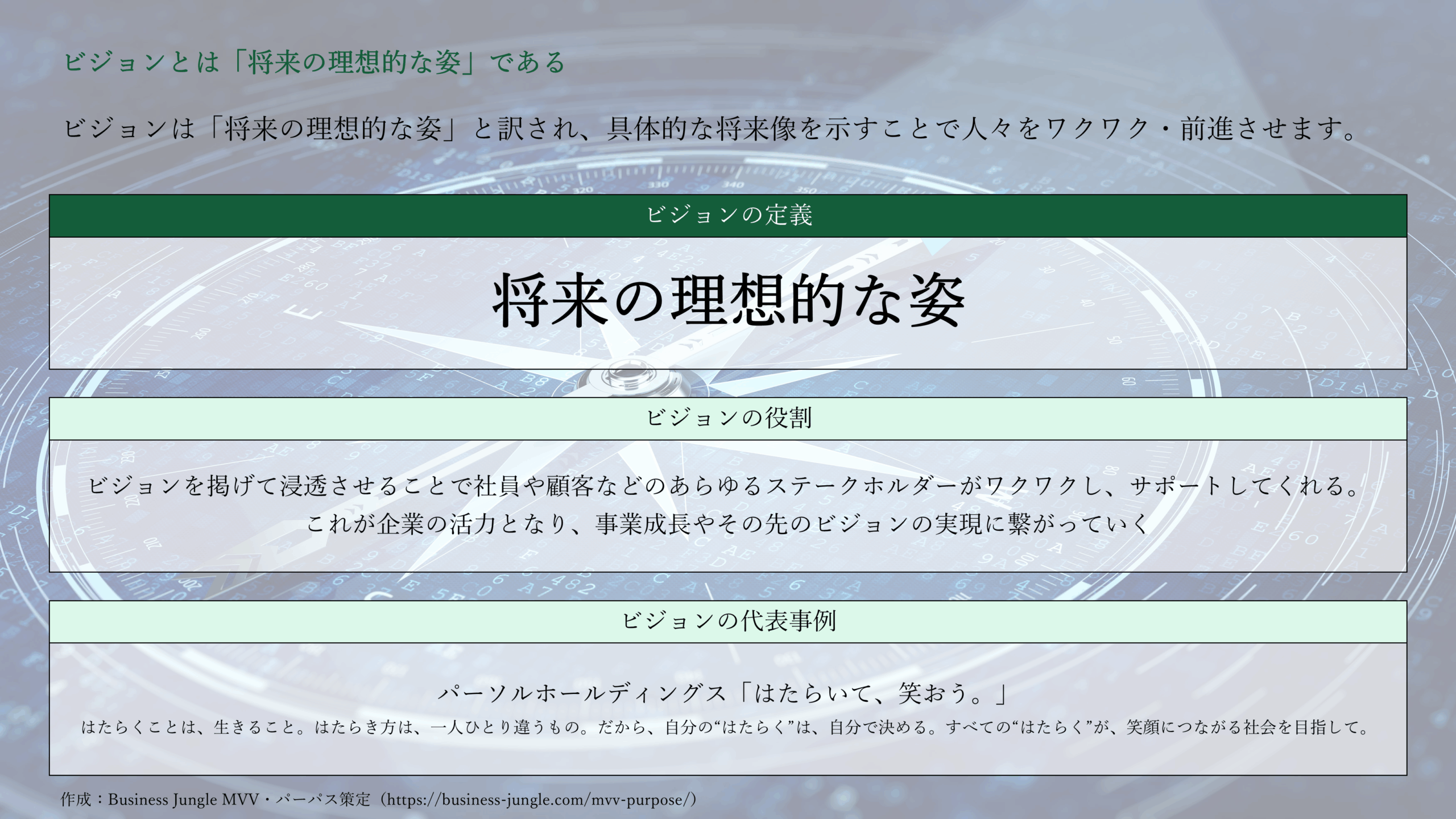

ビジョンとは「将来の理想的な姿」である

繰り返しになりますが、ビジョンは「将来の理想的な姿」を意味しています。

人は誰しもワクワクすることでなければ前に進んでいくことができません。しかし、ビジョンがあれば明るい未来に向かって、一歩一歩進んでいくことができます。

例えば、私が好きなビジョンとして、求職者と企業とを結びつける人材サービスなどを展開しているパーソルホールディングスの「はたらいて、笑おう。」というものがあります。少し見てみましょう。

[パーソルホールディングス グループビジョン]

はたらいて、笑おう。

はたらくことは、生きること。

はたらき方は、一人ひとり違うもの。

だから、自分の“はたらく”は、自分で決める。

すべての“はたらく”が、笑顔につながる社会を目指して。

「人材マッチングを行います」と言っている企業と、「人材マッチングを行うのは、人々の笑顔を創り出し、それを世界中に広げるためです」と言っている企業。

あなたにとっては、どちらの会社が魅力的に映るでしょうか?

あなたにとっては、どちらの会社で働きたいと思うでしょうか?

あなたにとっては、どちらの会社を応援したいと感じるでしょうか?

答えは言うまでもないかと思います。

このように、ビジョンを掲げて浸透させることで社員や顧客などのあらゆるステークホルダーがワクワクし、サポートしてくれます。これが企業の活力となり、事業成長やその先のビジョンの実現に繋がっていくのです。

よくある勘違いとして「目標」と「ビジョン」を混同してしまうケースがありますが、両者は似て非なるものです。

目標は、努力すれば短期間で確実に達成できそうな「定量的な数字」でありワクワクしません。「当社は売上1,000億円を目指します!」と言っている企業に対して、すごいなとは思うかもしれませんが、きっとそれ以上の感想はないでしょう。 一方のビジョンは、長期間努力してもなかなか手が届きそうにないがまったくの絵空事ではない、そして達成した際の社会的な好影響が計り知れない「将来の理想的な姿」であり、心の底からワクワクさせてくれます。

ビジョンとミッション・バリュー・パーパスの違い

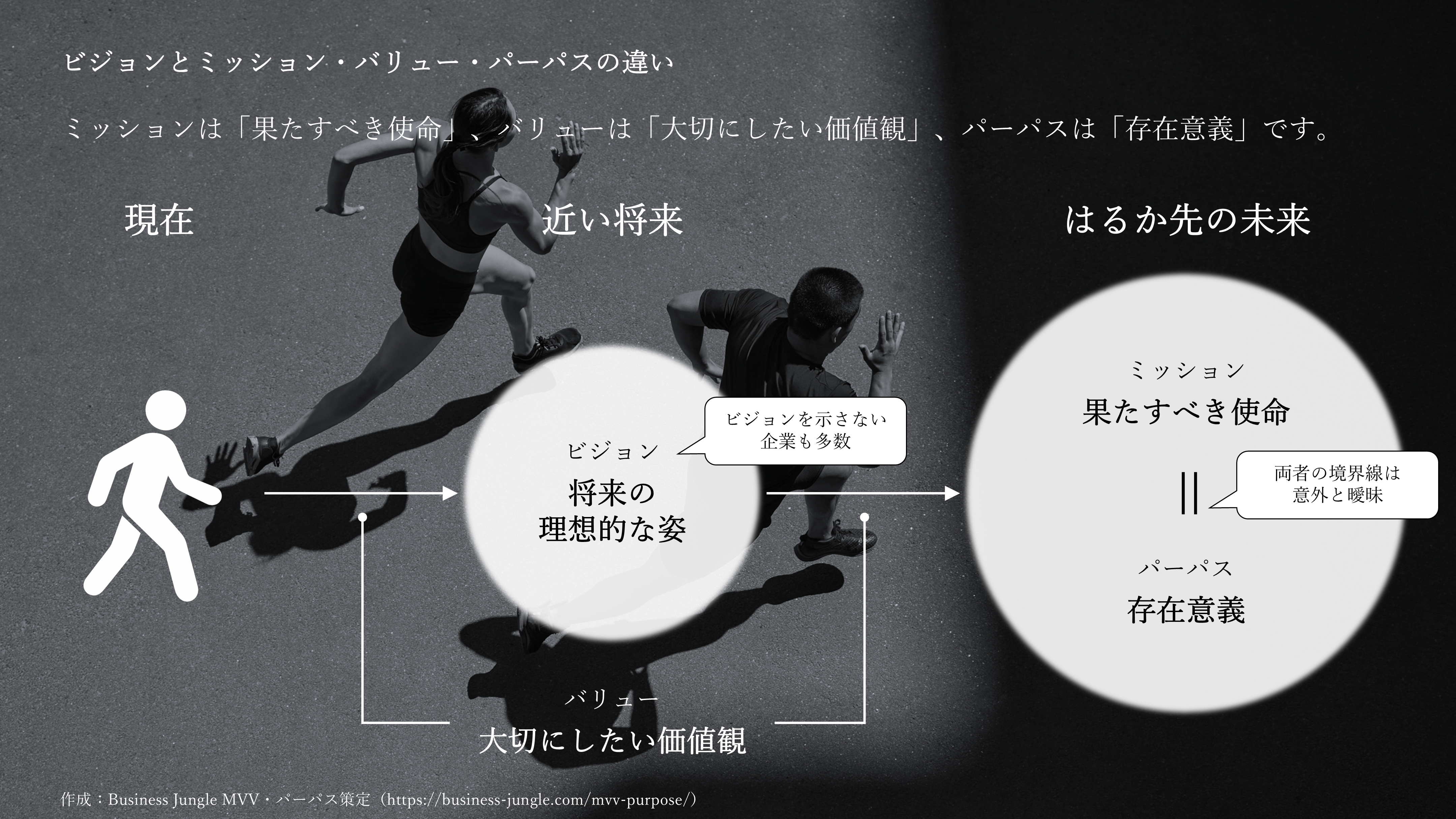

「目標」だけでなく、ビジョンとセットで語られることの多いミッション・バリュー・パーパスとの違いについても理解しておきましょう。

まずは単純な言葉の定義から確認すると、以下のようになります。

・ミッション(果たすべき使命)

・ビジョン(将来の理想的な姿)

・バリュー(大切にしたい価値観)

・パーパス(存在意義)

これらの関係性についてはさまざまな解釈がありますが、次のように考えればよいでしょう。

はるか先の未来としてミッション(果たすべき使命)があり、その手前に、近い将来としてビジョン(将来の理想的な姿)がある。そして、ミッションやビジョンの達成に至るために組織で遵守すべきルールとしてバリュー(大切にしたい価値観)があります。

パーパス(存在意義)については、「外発的動機(私たちは〇〇しなければならない)に基づいているミッションと異なり、内発的動機(私たちは〇〇するためにある)に基づく未来像」という細かな定義があるのですが、パーパス(存在意義)とミッション(果たすべき使命)の境界線は曖昧であり、おおよそ同義と捉えれば問題ありません。

これだけ聞くと、少しややこしく感じてしまうかもしれませんが、「目指す先」と「そこに至るための方法」が明示されていればOKと覚えておきましょう。

実際、企業によってさまざまな組み合わせを採用しています。パーパス・ミッション・ビジョン・バリューをすべて組み合わせている「具体性重視」の企業もあれば、ビジョンを掲げずにパーパスとバリューのみを組み合わせた「分かりやすさ重視」の企業もあります。あるいは、まったく別の概念を登場させている企業も散見されます。

MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)やパーパスの組み合わせに唯一無二の正解はありません。策定理由から逆算したうえで、自分が心から納得できる組み合わせを選び取る必要があるのです。

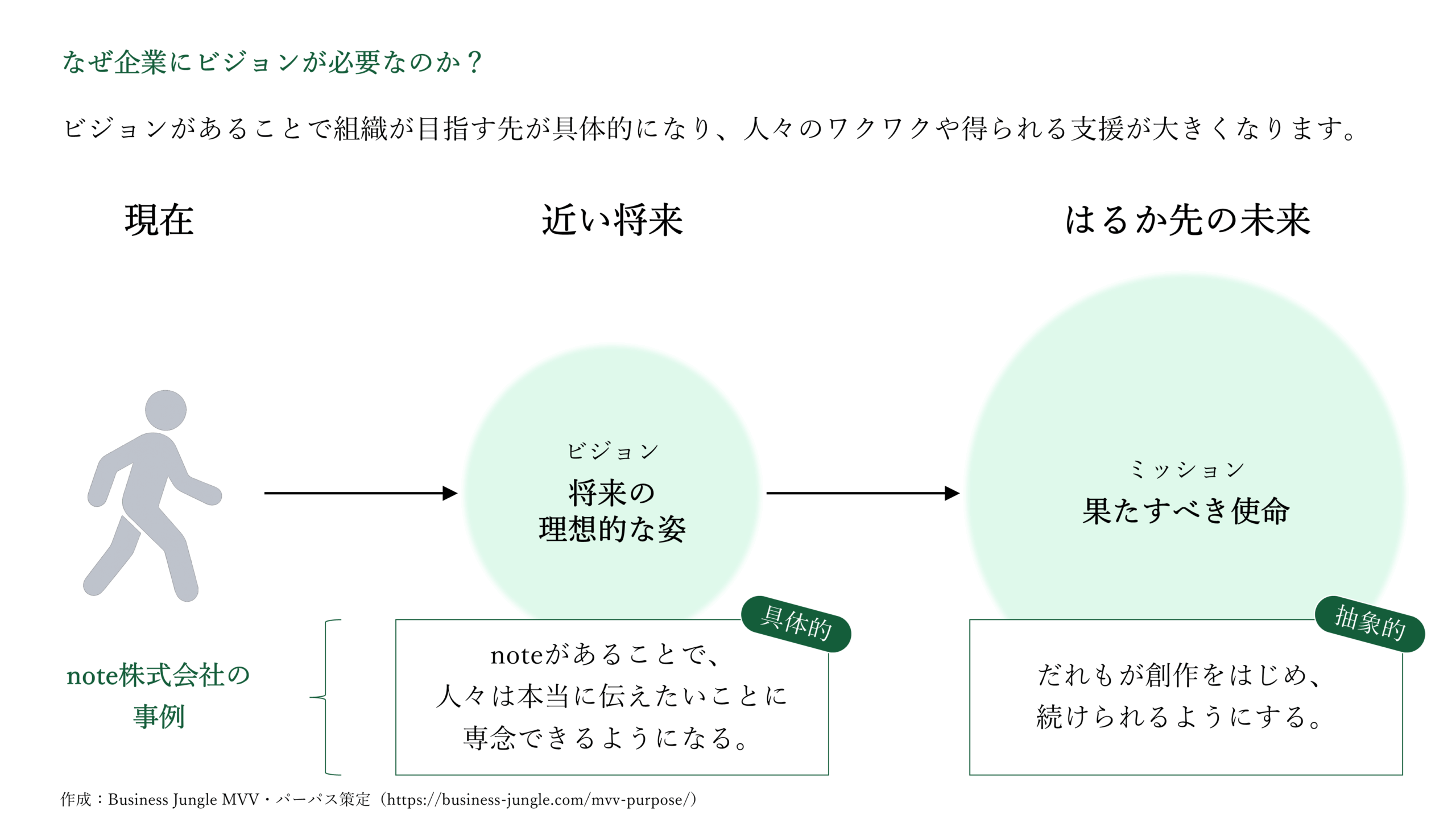

なぜ企業にビジョンが必要なのか?

さて、ここまででビジョンには、「将来の理想的な姿」を示して社内外のステークホルダーをワクワクさせて共感や支援を生む力があることをお話してきました。この章では、企業にビジョンが必要な理由をもう少し掘り下げて見てみましょう。

ビジョンを掲げることで周囲がワクワクする理由は、ビジョン(将来の理想的な姿)が、ミッション(果たすべき使命)やパーパス(存在意義)と比較して「具体性」があり、企業として目指す先がより明確になるからです。

例えば、日記やコラム作成サービスを提供しているnote株式会社においては、「だれもが創作をはじめ、続けられるようにする。」というミッション(果たすべき使命)を掲げています。そして、ビジョン(将来の理想的な姿)は「noteがあることで、人々は本当に伝えたいことに専念できるようになる。」です。

ミッションだけでは「抽象的」であったnote株式会社の目指す先が、ビジョンがあることで「具体的」になったと感じたと思います。このようにビジョンがあるおかげで、組織が目指す先が明確になり、それに伴い人々のワクワクが大きくなります。

もしあなたが従業員だったら、理想に向かって進んでいる企業であれば全力で頑張りたいと思わないでしょうか?

もしあなたが求職者だったら、理想に向かって進んでいる企業で働きたいと思わないでしょうか?

もしあなたが顧客だったら、理想に向かって進んでいる企業の商品・サービスを購入したいと思わないでしょうか?

もちろん、ミッション(果たすべき使命)やパーパス(存在意義)に具体性を持たせて、ビジョン(将来の理想的な姿)を兼任してもらうことも一つの手です。ぜひ、自社にあったかたちで理想像を、自由な方法で描いてみてください。

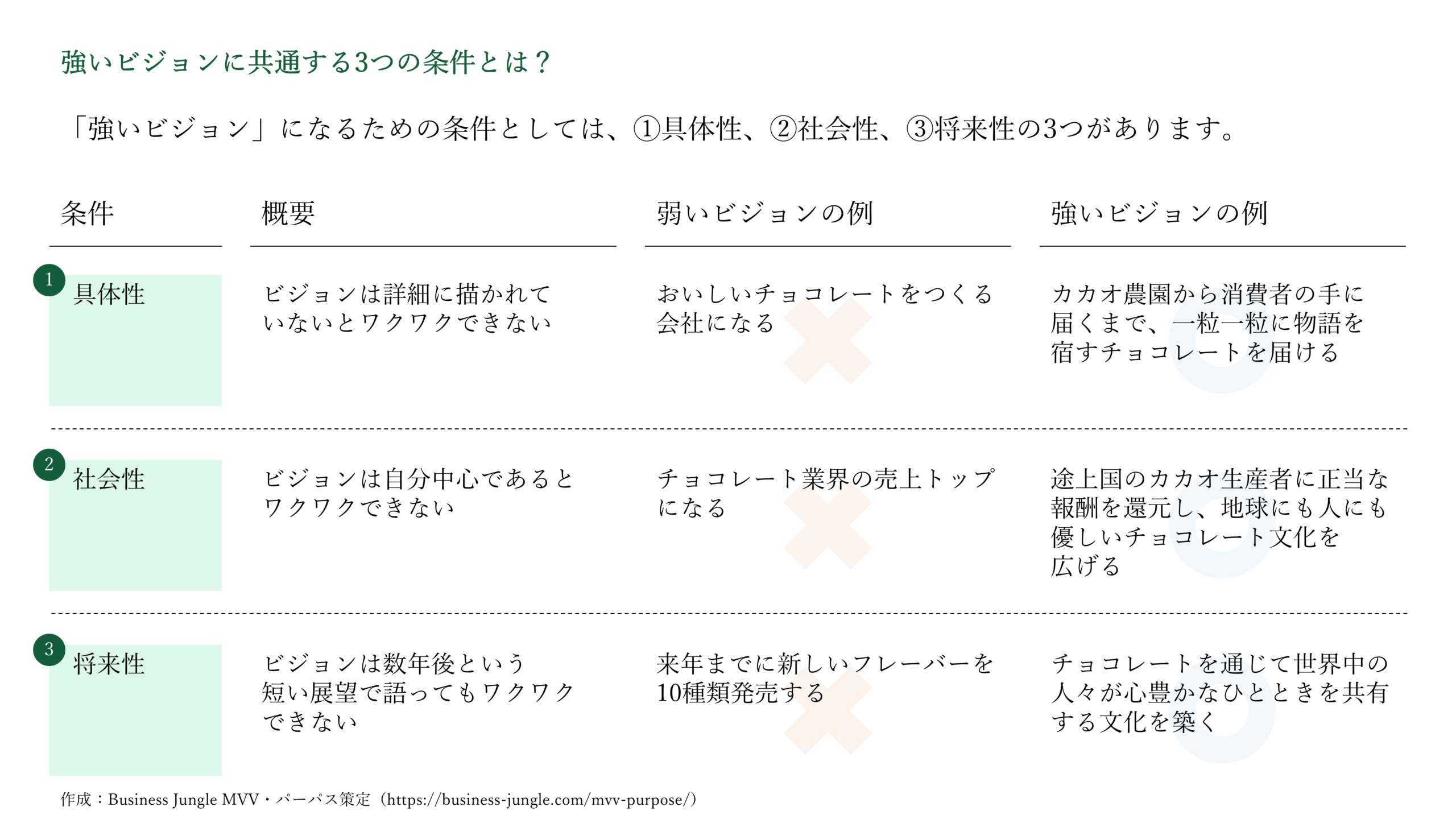

強いビジョンに共通する3つの条件とは?

では、どのようなビジョンが「強いビジョン」と言えるのでしょうか。「強いビジョン」になるための条件としては、①具体性、②社会性、③将来性の3つがあります。

まず、①具体性に関して、ビジョンは詳細に描かれていないとワクワクできません。

たとえば「おいしいチョコレートをつくる会社になる」というのは抽象的で、どの会社にも当てはまりそうです。これでは社員も顧客も心が動きません。一方で「カカオ農園から消費者の手に届くまで、一粒一粒に物語を宿すチョコレートを届ける」というように描けば、どんな世界をつくろうとしているのかが具体的にイメージでき、共感を呼び込むことができます。

次に、②社会性に関して、ビジョンは自分中心であるとワクワクできません。

「チョコレート業界の売上トップになる」というのは会社の利益追求にしか聞こえず、人を動かす力は弱いです。一方、「途上国のカカオ生産者に正当な報酬を還元し、地球にも人にも優しいチョコレート文化を広げる」とすれば、社会全体にポジティブな影響を与える理想が描かれ、多くのステークホルダーの共感を得られます。

最後に、③将来性に関して、ビジョンは数年後という短い展望で語ってもワクワクできません。

「来年までに新しいフレーバーを10種類発売する」というのは努力次第ですぐに実現し得る目標であって、ビジョンとは言えません。それよりも「チョコレートを通じて世界中の人々が心豊かなひとときを共有する文化を築く」といった実現し得る時間軸、しかし同時に長期的な時間軸で世界を描くことで、社員や顧客を長く惹きつけ続けるビジョンとなります。

このような具体例を参照すれば、①具体性、②社会性、③将来性のいずれかが欠けると、ビジョンとしての魅力がなくなり、ワクワクできなくなることが分かります。社員・顧客・求職者をはじめとする、あらゆるステークホルダーを惹き付けるビジョンには、必ずこの3要素が備わっているのです。

世界一のビジョン。キング牧師「I have a dream」

ビジョンの効果を実感するためには、何も企業の事例だけが有効ではありません。個人のビジョンを通して人々が感銘を受けた事例として、キング牧師の「I have a dream」という有名なスピーチがあります。

キング牧師は、アメリカで人種差別撤廃を訴えたアフリカ系アメリカ人であり、黒人差別が横行していた1963年にこのスピーチを行いました。その一説を見てみてください。

I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood.

私には夢がある。それは、いつの日か、ジョージア州の赤土の丘で、かつての奴隷の息子たちとかつての奴隷所有者の息子たちが、兄弟として同じテーブルにつくという夢である。

彼が唱えたビジョンは、①具体性、②社会性、③将来性のいずれの要素も含まれており、優れたビジョンとしての条件を網羅しています。

このスピーチがここまで世界を動かし、人々の意識・行動を変えた理由。それこそが、彼が優れたビジョンを有していたからに他なりません。ビジョンが人々をワクワクさせ、行動を変える事例としてご理解いただけたかと思います。

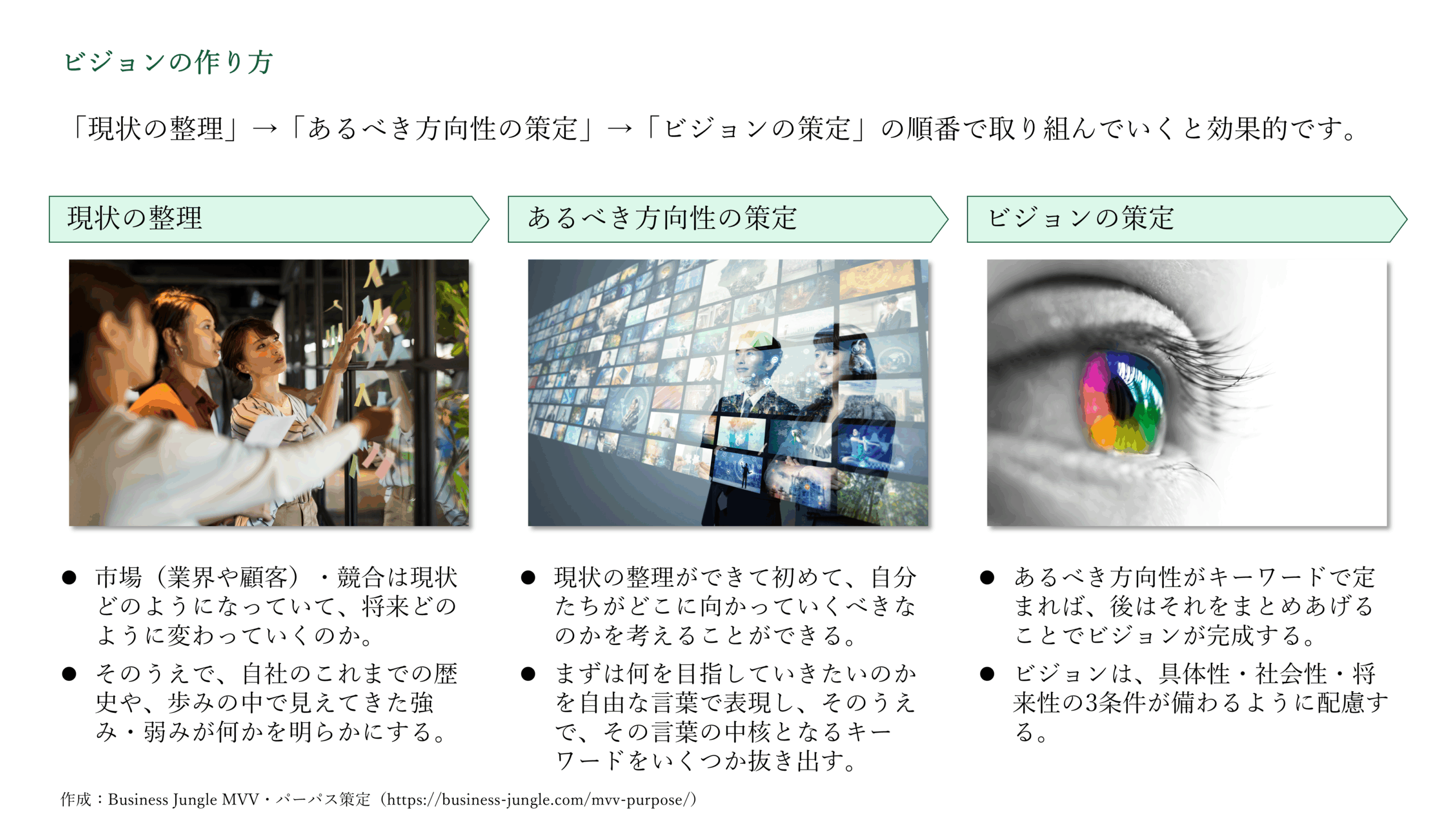

ビジョンの作り方

最後にビジョンの作り方について考えてみます。現状から出発しつつも、最終的には大胆に未来を想像することが鍵となります。取り組み方として、「現状の整理」→「あるべき方向性の策定」→「ビジョンの策定」という流れを採用するとよいでしょう。

①現状の整理

まずは、自分たちがどのような環境に立っているかを確認しましょう。市場や競合の状況、顧客の変化に加えて、これまでの歴史から見えてきた強みや弱みを洗い出します。これは「将来を描くための出発点」となります。

②あるべき方向性の策定

現状を把握したら、次は「数十年後の将来において自分たちが成し遂げたいこと・目指したい姿」を大胆に描きましょう。ここでは制約条件を一度脇に置き、自由に構想することが重要です。「私たちはどんな社会をつくりたいのか?」「人々の暮らしをどのように変えたいのか?」といった問いを立て、キーワードを抽出します。例えば、「人と自然が共生する都市」、「誰もが安心して挑戦できる社会」といった具体的なキーワードを言葉にしていきます。

③ビジョンの策定

抽出したキーワードをもとに、組織として共有できるひとつの将来像へと結晶化させます。ここで大切なのは先ほど述べた①具体性、②社会性、③将来性の要素を盛り込むこと。これらを盛り込み、何度も何度も作って見直して修正していくことで、誰もがワクワクしてくれるビジョンを策定しましょう。

ミッション(果たすべき使命)やパーパス(存在意義)と、ビジョン(将来の理想的な姿)の作り方はほとんど同じです。ただし、前者が「はるか先の未来」を指しており時間が経過しても揺るがないものであるのに対し、後者が「近い将来」を指しており数十年ほどで実現し得るものです。こうした違いを意識して、ビジョンを策定するようにしましょう。

まとめ:ビジョンでワクワクすれば人は動く

本記事では、ビジョンの基本的な意味から、ミッションやバリュー、パーパスとの違い、さらに良いビジョンの条件や実際の事例、そして作り方のステップまで幅広く解説してきました。

繰り返しになりますが、ビジョンとは「将来の理想的な姿」です。

単なる数字目標や一時的なスローガンではなく、社員や顧客、求職者などあらゆるステークホルダーをワクワクさせ、行動を変える力を持つものであり、①具体性・②社会性・③将来性の3要素を含みます。

あなたの会社にも、社員や顧客が心からワクワクできるビジョンはあるでしょうか?

もしまだなら、今日からでも「自分たちはどんな世界を描きたいのか」という問いを立ててみてください。その一歩が、組織を大きく前進させる原動力になるはずです。

もし、MVVやパーパスの言語化や社内展開にお悩みであれば、私たち「Business Jungle MVV・パーパス策定」がお手伝いできるかもしれません。外資戦略コンサルやデザイナー出身者を含む多様な専門チームが、あなたの会社らしいMVV・パーパスを共にかたちにします。

目次