パーパス経営は、近年急速に注目を集める経営手法です。従来の企業経営が「利益最大化」を最優先の目的としていたのに対し、パーパス経営は企業のパーパス(存在意義)を中心に据え、「私たちは何のために存在しているのか?」という問いに明確な答えを持つことから始まります。

現代社会は、グローバル化やテクノロジーの進化、気候変動、人口動態の変化、格差拡大といった多様な課題に直面しています。こうした課題に対して、企業は単なるモノやサービスの提供者ではなく、社会課題の解決者としての役割を期待されるようになりました。投資家はESG(環境・社会・ガバナンス)への取り組みを重視し、消費者は企業の価値観や社会貢献活動を購入基準として意識するようになっています。

このような変化の中で、パーパス経営は企業にとって「北極星」のような存在になります。明確なパーパスは、社員一人ひとりが今取り組んでいること/今後取り組もうとしていることに対して納得感を与え、日々の意思決定や行動の拠り所を提供してくれます。結果として、社員のエンゲージメントや生産性が高まり、長期的に企業価値を高めることにつながります。さらに社内だけではなく、パーパスが社会からの共感を生み、企業ブランドの信頼性を高める好循環を作り出します。

それでは、パーパス経営の冒険に出かけてみましょう!

なお、わたしたち「Business Jungle MVV・パーパス策定」と一緒にMVV・パーパスを策定したい方は、いつでもご連絡ください。外資戦略コンサルやデザイナー出身者を含む多様な専門チームが、全力でサポートさせていただきます!

.png)

本記事の監修 松浦英宗(まつうらえいしゅう)

創業・事業成長に必要なサービスをオールインワンで提供するBusiness Jungleの代表。

外資系戦略コンサルティング会社(アーサー・ディ・リトル・ジャパン)などにおいて、事業戦略立案やMVV・パーパスの策定・浸透に関する豊富な経験を有する。

パーパスとは?基本概念とMVV(ミッション・ビジョン・バリュー)との違い

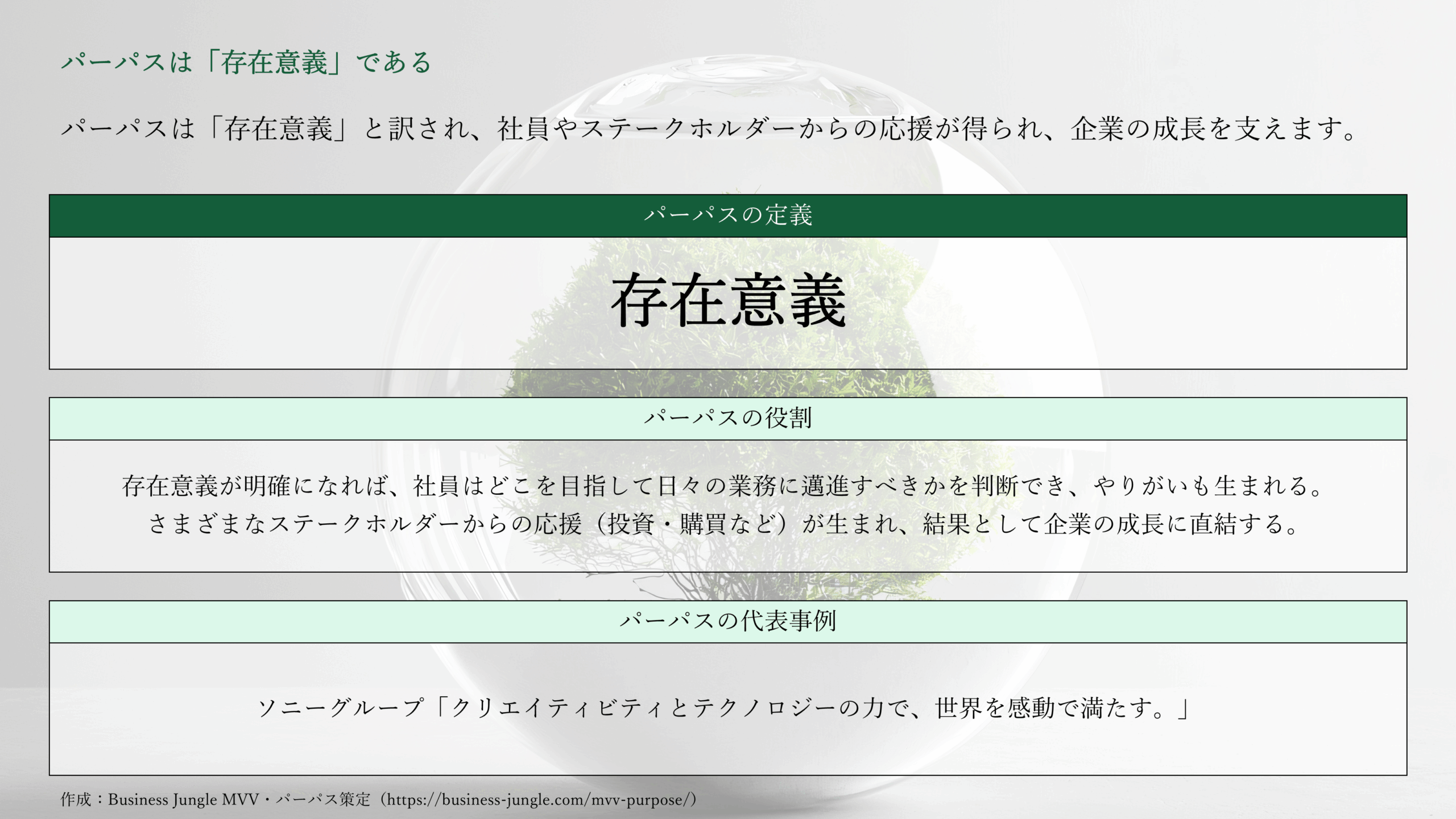

パーパスとは、企業が「なぜ存在しているのか」という根源的な問いに対する答えです。「利益を出すために存在している」という経済的な観点からの答えでは不十分であり、社会的意義を含む必要があります。たとえば、ある食品メーカーであれば「食を通じて人々の健康と幸せを支える」、IT企業であれば「テクノロジーで人々の可能性を広げる」といった具合です。

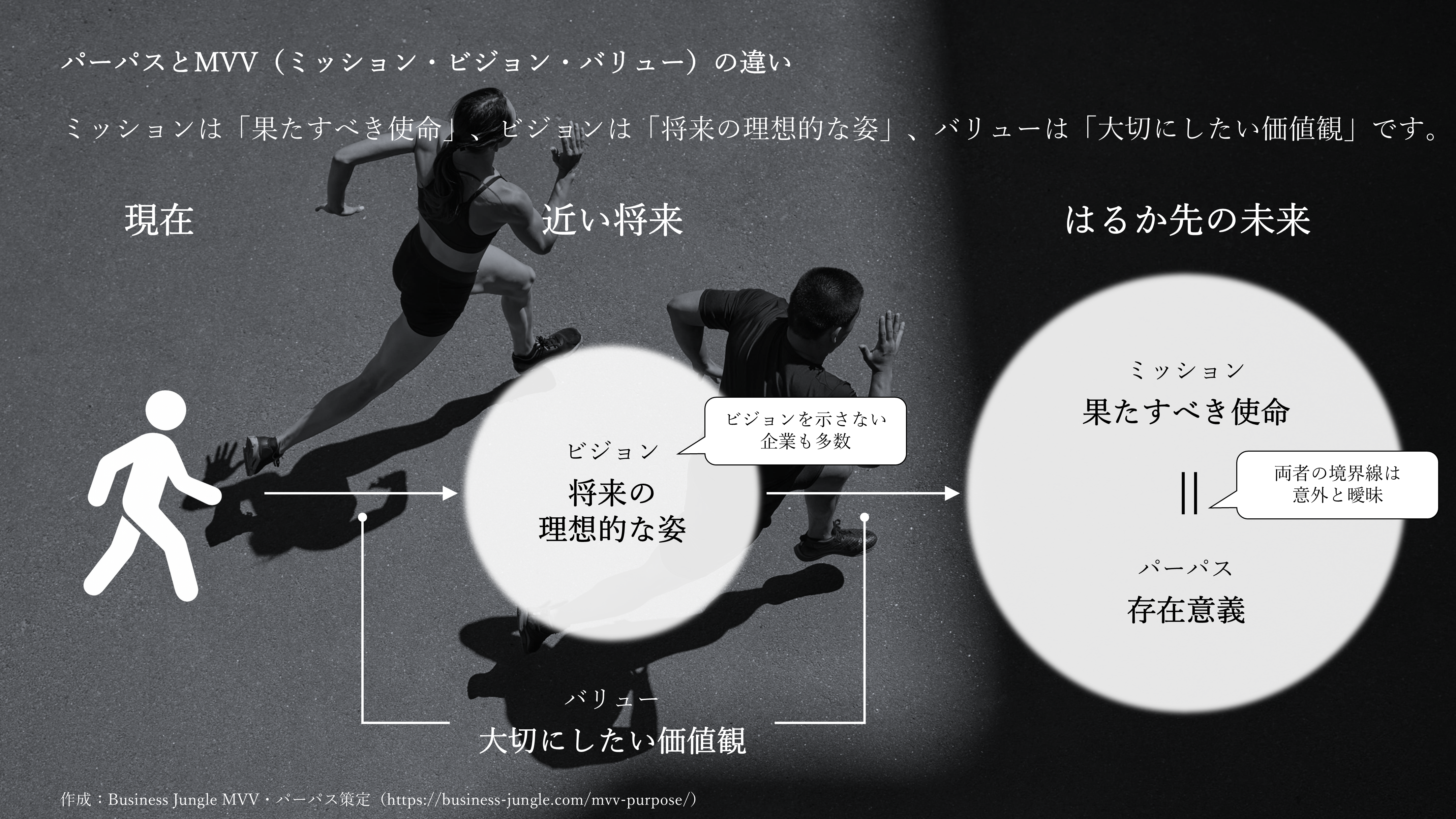

パーパス(存在意義)について理解する際は、混同されやすいMVV(ミッション・ビジョン・バリュー)との違いも整理しておく必要があります。

ミッション(Mission)は、企業が果たすべき使命を表し、日々の行動や意思決定の指針となります。たとえば「誰もが安心して使える電動モビリティを提供する」「地域の子どもたちに質の高い教育機会を届ける」といった表現がミッションの例になります。

ビジョン(Vision)は、企業が目指す将来の理想的な姿を描くもので、社員や顧客が共感できる将来像であることが重要です。たとえば「交通事故のない街を実現する」「世界中の人が言葉の壁なく学び合える社会をつくる」といったものがビジョンにあたります。ミッションだけでは抽象的であるため、ビジョンを交えることで具体性を担保する役割があります。

バリュー(Value)は、企業が大切にしたい価値観であり、判断や行動の基準となります。たとえば「スピードよりも品質を優先する」「挑戦を恐れず新しいアイデアを試す」「常に顧客の立場で考える」といった価値観がこれに該当します。パーパス、ミッションやビジョンを実現するための方法とも言うことができます。

パーパスはこれらすべての土台となる概念であり、果たすべき使命や将来の理想的な姿を実現するうえで、「そもそも何のために自社が存在しているのか」という根源的な問いに立ち戻り、目指す先を明らかにするための拠り所です。

しかしながら、パーパスという言葉自体には意味はなく、ミッションやビジョンを「存在意義」という意味で使用している企業も大勢あります。特に、ミッションとパーパスをほとんど同義で使用している企業も散見されます。

何よりもお伝えしたいことは、目指す先とそこに至るための方法さえ明示できていれば、パーパス・MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)という考え方にこだわる理由は一切ないということです。

パーパス経営は、パーパスという言葉を使った経営ではなく、パーパスという考え方に基づく経営です。もしあなたの会社にMVVが既にあり、存在意義に立ち戻って事業を推進することができているのであれば、無理にパーパスを策定する必要はありません。ぜひ、自社の状況に合わせて最適な方法を検討してみてください。

パーパス経営が注目される理由

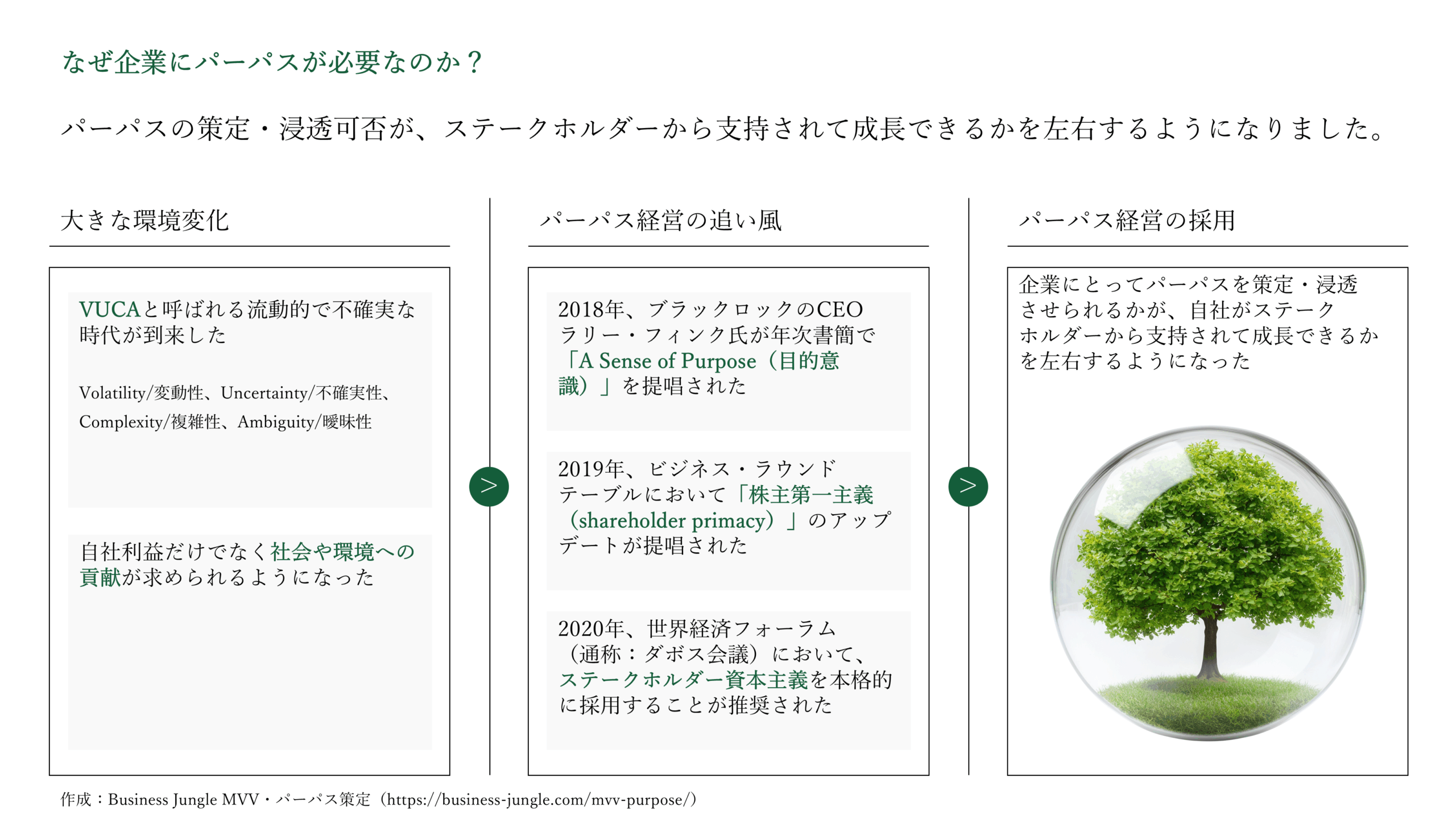

パーパス経営が注目されるのは、単なる経営トレンドではなく、時代に求められているからです。

まず、VUCA(Volatility/変動性、Uncertainty/不確実性、Complexity/複雑性、Ambiguity/曖昧性)と呼ばれる流動的で不確実な時代が到来した結果、世界規模でESG投資の拡大やSDGs(持続可能な開発目標)の浸透が起こりました。これが企業に対して明確な社会的責任を求める要因となり、結果としてパーパス経営を加速させています。

具体的なきっかけを挙げていくと、2018年に世界最大級の資産運用会社CEOが年次書簡で提唱した「A Sense of Purpose」があります。ここでは企業は利益追求だけでなく社会への貢献やステークホルダーへの価値提供を重視しなければ、長期的な繁栄は望めないと指摘されました。

続く2019年には、アメリカの主要企業CEOによって構成されているビジネス・ラウンドテーブルにおいて、「株主第一主義」を見直して顧客・従業員・地域社会など幅広い関係者に価値を届ける経営への転換が表明されました。

さらに2020年のダボス会議でもステークホルダー資本主義が推奨され、パーパスは企業戦略の中心概念として定着していきました。

こうしたステークホルダー資本主義への移行を唱える声明だけでなく、ミレニアル世代やZ世代が労働市場の中心になるにつれ、働く動機も変わっていくようになりました。給与や安定性よりも、自分の価値観と一致する理念を持った企業で働きたいと考える若者が増えています。採用活動においても、明確なパーパスを掲げる企業の方が優秀な人材を惹きつけやすくなります。

さらに、企業が変化の激しい市場で迅速な意思決定を行うためにも、パーパス経営は重要です。トップダウンの指示がなくても、社員が自律的に行動できるのは、パーパスが明確だからこそ。組織の方向性がブレにくく、柔軟かつスピーディーに変化に対応できるようになります。

こうした数々の要因が理由となっているからこそ、これほどまでにパーパス経営が注目されるようになっているのです。

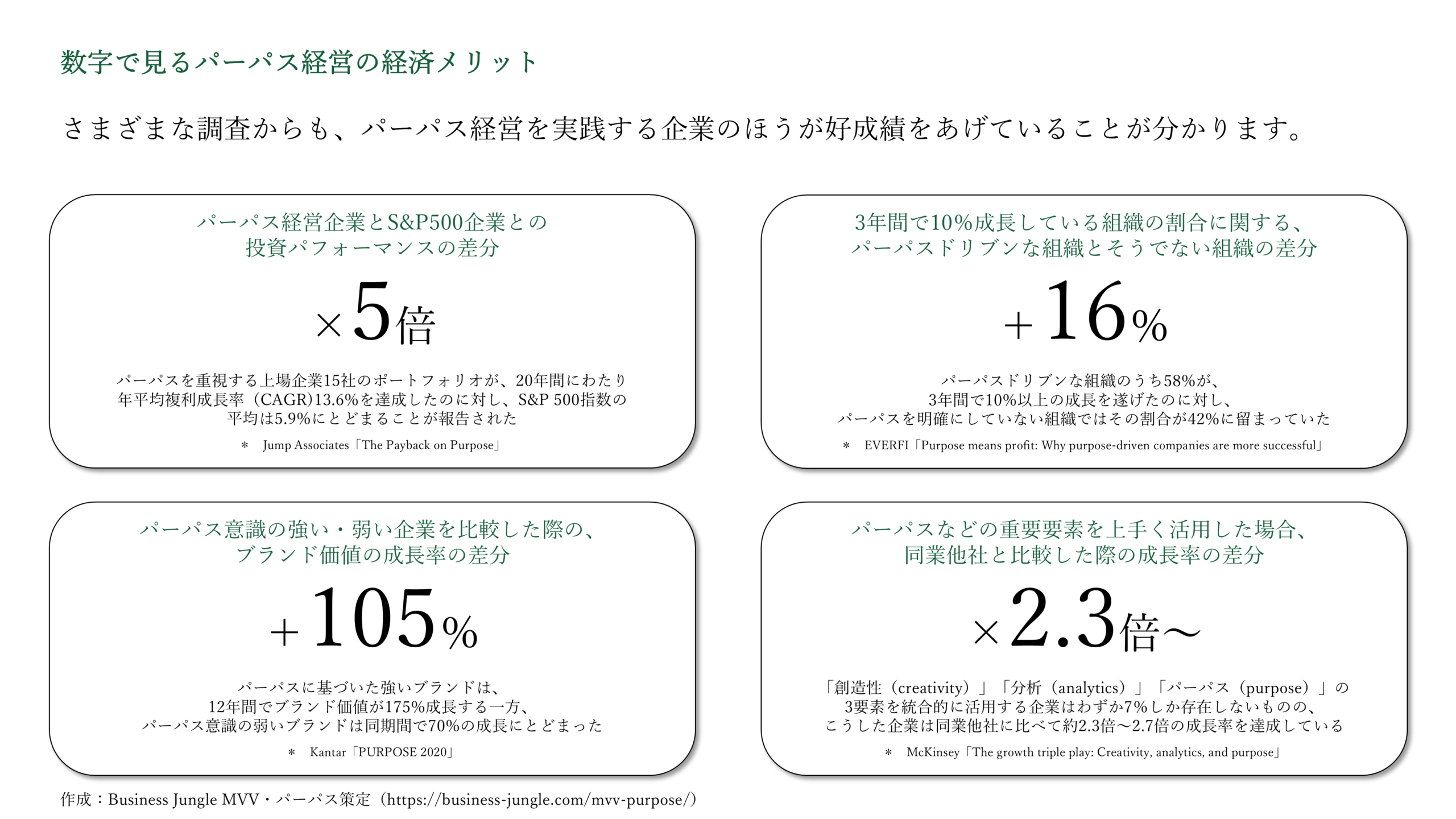

数字で見るパーパス経営の経済メリット

これだけではパーパス経営のメリットに納得できない方も多くいらっしゃるでしょう。そのような方に安心していただくためにも、ここではパーパス経営の定量的なメリットについて解説していきます。

長期的な株式リターンの向上

米国のイノベーションコンサルティング会社Jump Associatesの「The Payback on Purpose」という研究では、パーパスを重視する上場企業15社のポートフォリオが、20年間にわたり年平均複利成長率(CAGR)13.6%を達成したのに対し、S&P 500指数の平均は5.9%にとどまることが報告されました。結果的に、パーパス経営企業はS&P 500の最終的なリターンを約5倍上回ったとされています。

売上成長の加速

イギリスの教育関連企業であるEVERFIの「Purpose means profit: Why purpose-driven companies are more successful」という調査では、パーパスドリブンな組織のうち58%が、3年間で10%以上の成長を遂げたのに対し、パーパスを明確にしていない組織ではその割合が42%に留まりました。

ブランド価値の高い成長率

マーケティング・データ分析企業として名高いKantarの「PURPOSE 2020」という調査によれば、パーパスに基づいた強いブランドは、12年間でブランド価値が175%成長する一方、パーパス意識の弱いブランドは同期間で70%の成長にとどまったという結果があります。

成長率の倍増メリット

米国コンサルティング会社のMcKinsey が発表した「The growth triple play: Creativity, analytics, and purpose」において、「創造性(creativity)」「分析(analytics)」「パーパス(purpose)」の3要素を統合的に活用する企業はわずか7%しか存在しないものの、こうした企業は同業他社に比べて約2.3倍~2.7倍の成長率を達成していることが報告されています。

いかがでしょうか?

これらはパーパス経営のメリットを裏付ける一例でしかありませんが、パーパス経営にどれほどメリットがあるかご理解いただけたと思います。とはいえ、目指す先を明示してそこに至るためのルールを徹底し、全社一体となって前進している組織が、そうではない組織よりも優れていることは直感的にも納得できると思います。

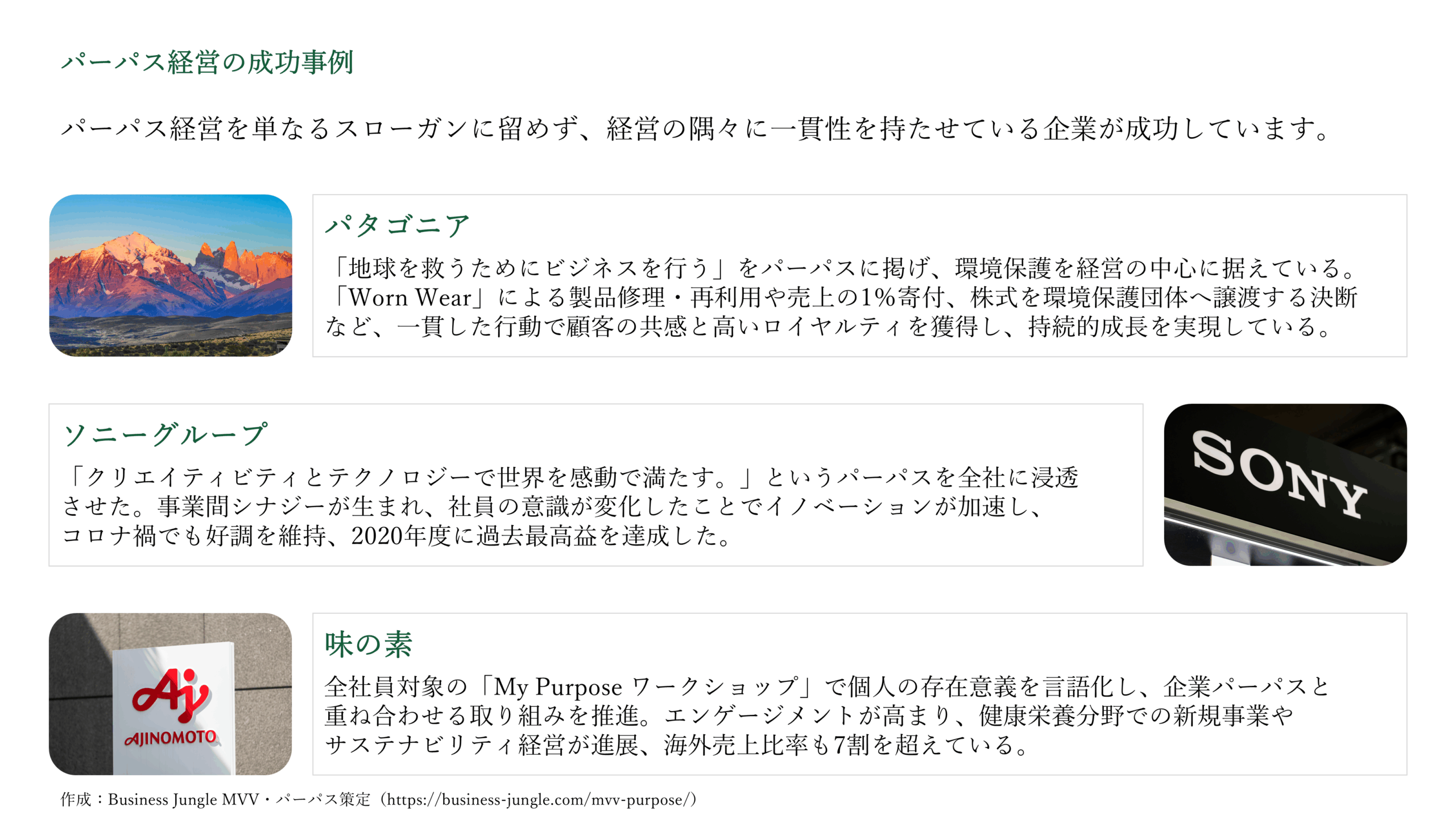

パーパス経営の成功事例

それでは、数字だけではなく、実際にパーパス経営で成功している企業事例も見てみましょう。

パタゴニアは「地球を救うためにビジネスを行う」という明確なパーパスを掲げ、環境保護を企業活動の中心に据えています。自社製品の買い取り・修理サービスである「Worn Wear」を展開し、使い捨てを減らすライフスタイルを提案するほか、売上の1%を環境団体に寄付し、創業者が株式の全てを環境保護団体に譲渡するという大胆な決断も行いました。こうした一貫した行動により、ブランドへの深い共感と圧倒的な顧客ロイヤルティを獲得し、アウトドア業界で持続的な成長を実現しています。

ソニーグループは「クリエイティビティとテクノロジーの力で、世界を感動で満たす。」というパーパスを全社に浸透させました。この理念を経営戦略の軸とすることで、エンターテインメント、半導体、ゲーム、音楽など多様な事業でシナジーを生み出し、社員一人ひとりが自らの仕事に「感動を届ける」という視点を持つようになりました。その結果、イノベーションが加速し、コロナ禍においてもゲーム・音楽・映像事業が好調を維持、パーパス策定の翌年である2020年度には過去最高益を達成しています。

味の素は、グローバル全社員を対象とした「My Purpose ワークショップ」を実施し、社員一人ひとりが自分の存在意義を言語化し、パーパス「アミノサイエンス®で、人・社会・地球のWell-beingに貢献する」と重ね合わせる取り組みを推進しています。これにより社員のエンゲージメントが高まり、多様な国・文化にまたがる組織でも共通の価値観が浸透しました。その結果もあって、健康栄養領域での新規事業創出やサステナビリティ経営の推進が進み、海外売上比率は7割を超え、グローバルブランドとしての地位をさらに強化しています。

これらの企業に共通するのは、パーパス経営を単なるスローガンに留めず、採用・人事評価・商品開発・マーケティング戦略にまで落とし込み、経営の隅々に一貫性を持たせている点です。

その結果、顧客や社会からの強い支持を得ると同時に、社員のモチベーションやエンゲージメントが向上し、財務的成果にも直結しています。パーパス経営がお飾りの理念ではなく、成長と競争優位を生み出す仕組みとして機能しています。

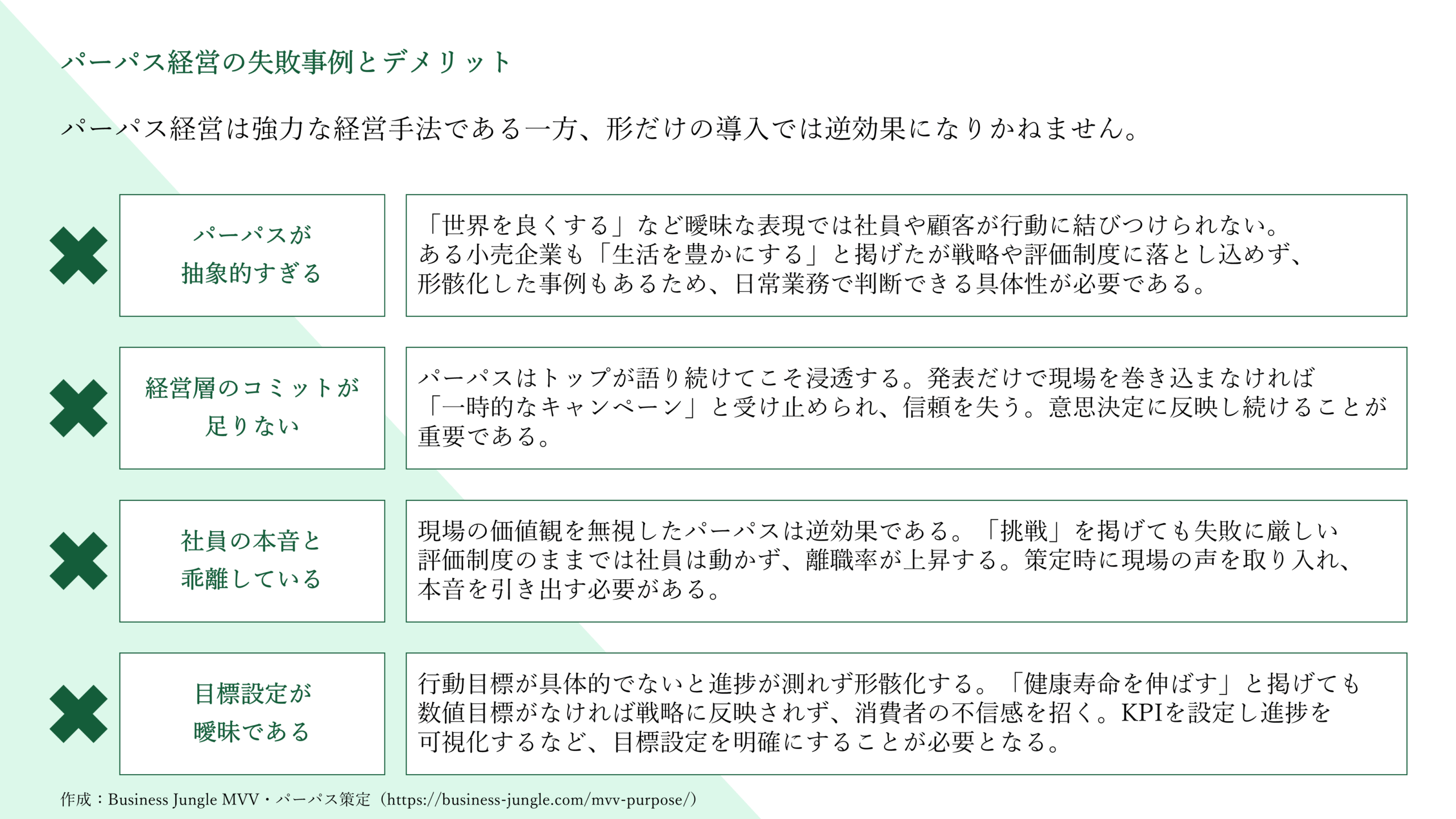

パーパス経営の失敗事例とデメリット

パーパス経営は強力な経営手法である一方、形だけの導入では逆効果になりかねません。成功事例だけでなく、失敗事例にも目を向けることが大切です。よくある失敗例としては、次のような過ちがあり、これらはステークホルダーのモチベーションを大きく低下させてしまいます。

パーパスが抽象的すぎる

パーパスの内容が「世界をより良くする」「未来を明るくする」など、誰にでも当てはまってしまう漠然とした内容であると、社員も顧客も行動に結びつけることができません。例えば、ある大手小売企業では「人々の生活を豊かにする」という抽象的なパーパスを掲げたものの、具体的な商品戦略や人事評価と結びつけられず、社内に浸透しないまま形骸化しました。

パーパス経営を実践する際は、社員が日常業務で「これがパーパスに沿った行動だ」と判断できるレベルまで具体化することが重要です。

経営層のコミットが足りない

パーパス経営はトップ自らが語り続けることで初めて成功します。経営層が単なる広報メッセージとして発表するだけで現場を巻き込まないと、社員は「また一時的なキャンペーンだ」と冷めてしまいます。例えば、海外の大手飲料メーカーでは、サステナビリティをテーマとしたパーパスを掲げたにもかかわらず、経営会議では短期的利益を優先。結果として「言行不一致」と批判され、SNSで炎上する事態になりました。

パーパスを策定した後は、トップが社内外で繰り返し語り、意思決定にも反映しなければ、誰も見習ってパーパス経営を実践しようとはしません。

社員の本音と乖離している

現場の実態や社員の価値観を無視したパーパス経営は、逆に社員のモチベーションを下げてしまいます。例えば、あるIT企業は「挑戦と成長を大切にする」というパーパスを策定したものの、実際には失敗に厳しい評価制度が残ったままで、社員がリスクを取らなくなり、離職率が上昇しました。

パーパスを策定する際は、ワークショップやヒアリングを通じて、現場のリアルな課題感を反映する必要があります。

目標設定が曖昧である

パーパス経営を実践するための行動目標が具体的でなければ、進捗が測定できず、いつの間にか形骸化します。例えば、食品メーカーが「健康寿命を伸ばす」というパーパスを掲げましたが、具体的な目標が設定されなかった結果、事業戦略や製品開発にも反映されず、既存の高糖質商品を販売し続け、消費者から不信感を持たれてしまいました。

評価・採用制度やKPIにパーパスを組み込み、数字で進捗を可視化することも検討しましょう。しかしながら、数字面での「管理」は現場に不信感を抱かれる可能性もあるため、慎重に決断するようにしてください。

こうした失敗をしてしまうと、パーパス経営に取り組んでいるとは言いつつも、社内外のステークホルダーの目線からは不誠実に映ってしまうという最大のデメリットがあります。このようなデメリットを受けないよう、中途半端な取り組みをしてしまうくらいであれば、パーパス経営を宣言しないほうがよいでしょう。

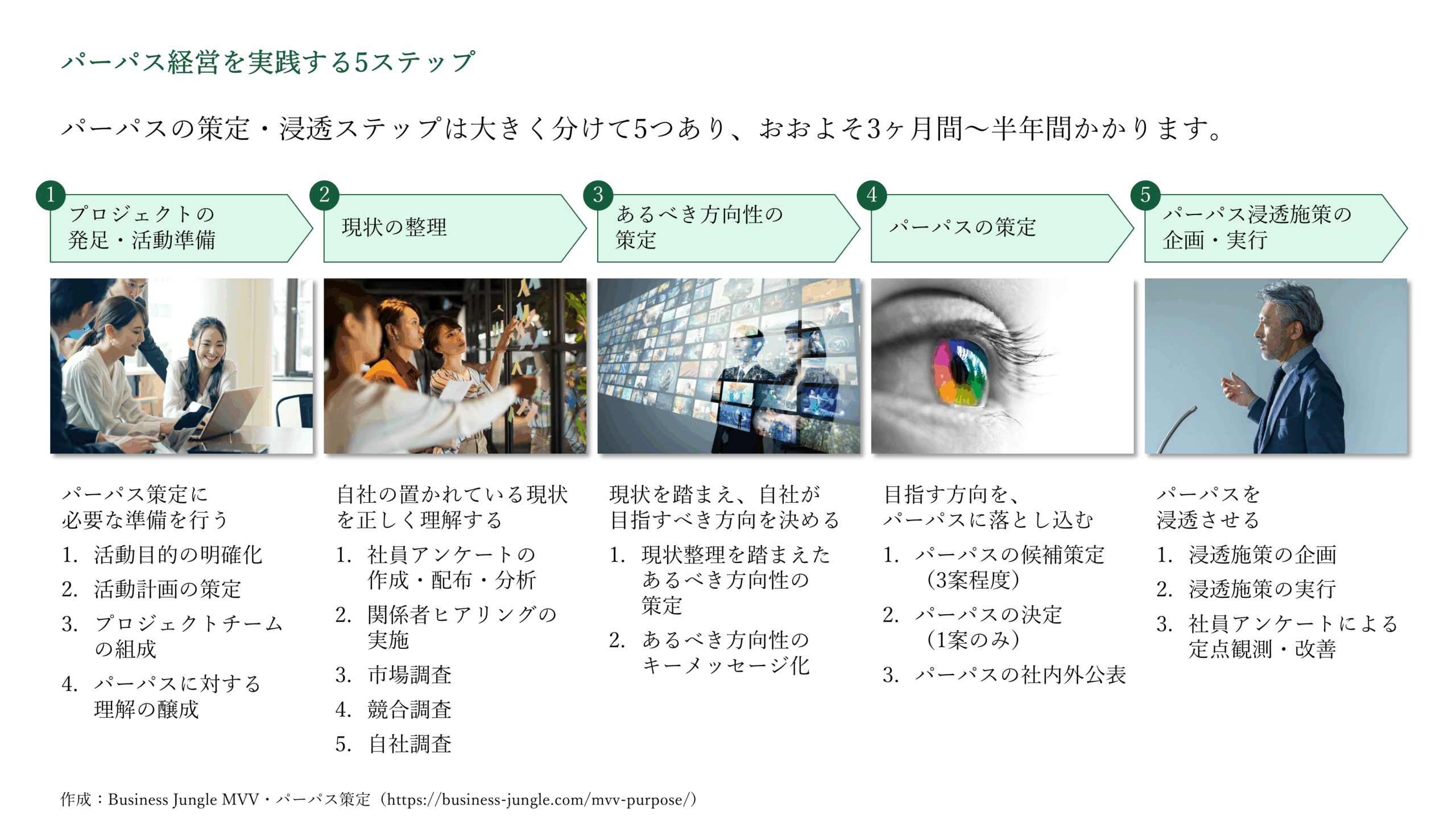

パーパス経営を実践する5ステップ

パーパス策定と浸透のプロセスは、大きく5つのステップに分けられ、全体でおおよそ3か月から半年ほどかかります。必要な各ステップについて見ていきましょう。ただし、浸透活動については終わりがない、長い旅になります。

①プロジェクトの発足・活動準備

最初に、なぜパーパスを策定するのかという意義を全員で共有し、プロジェクトチームを発足します。経営層やキーパーソンが中心となり、パーパス経営の基本的な考え方や国内外の事例を学び、共通認識を持つことからスタートします。

②現状の整理

パーパスは単なるスローガンではなく、社会における自社の存在意義です。そのため、既存の企業理念や社風、従業員・顧客の意識調査、さらには市場・競合・社会課題の分析を行い、自社がどんな価値を社会に提供してきたのか、どこに強みや課題があるのかを明らかにします。

③あるべき方向性の整理

現状を踏まえて、「私たちは何のために存在するのか」「どんな未来を実現したいのか」を議論します。経営層だけでなく、現場メンバーも巻き込みながら、共感を呼び起こす未来像を明確化します。

④パーパスの策定

方向性が定まったら、パーパスをシンプルかつ力強く言語化します。トップダウンではなく、ワークショップや対話セッションを通じて社員の声を反映させることで、「自分ごと」として受け止められるパーパスに仕上げます。

⑤パーパス浸透施策の企画・実行

策定したパーパスは、採用、人事評価、商品開発、マーケティングなどあらゆる経営活動に反映させます。動画や社内ポスター、アンバサダー制度、経営陣の定期発信など、多様な施策を組み合わせて浸透を促進し、定期的に浸透度を測定しながら改善を続けます。

上記はパーパス経営を実践するための一連の流れですが、この流れのなかでMVV(ミッション・ビジョン・バリュー)の一部、特にパーパス経営を実践する場合はバリューを考えていくことも必要でしょう。

また、パーパスは策定して終わりではありません。社員に伝え、意識を変え、行動を変えてこそ価値がありますので、絶え間なく浸透活動に取り組むようにしてください。これは何よりも重要です!

パーパス経営における具体的な浸透施策

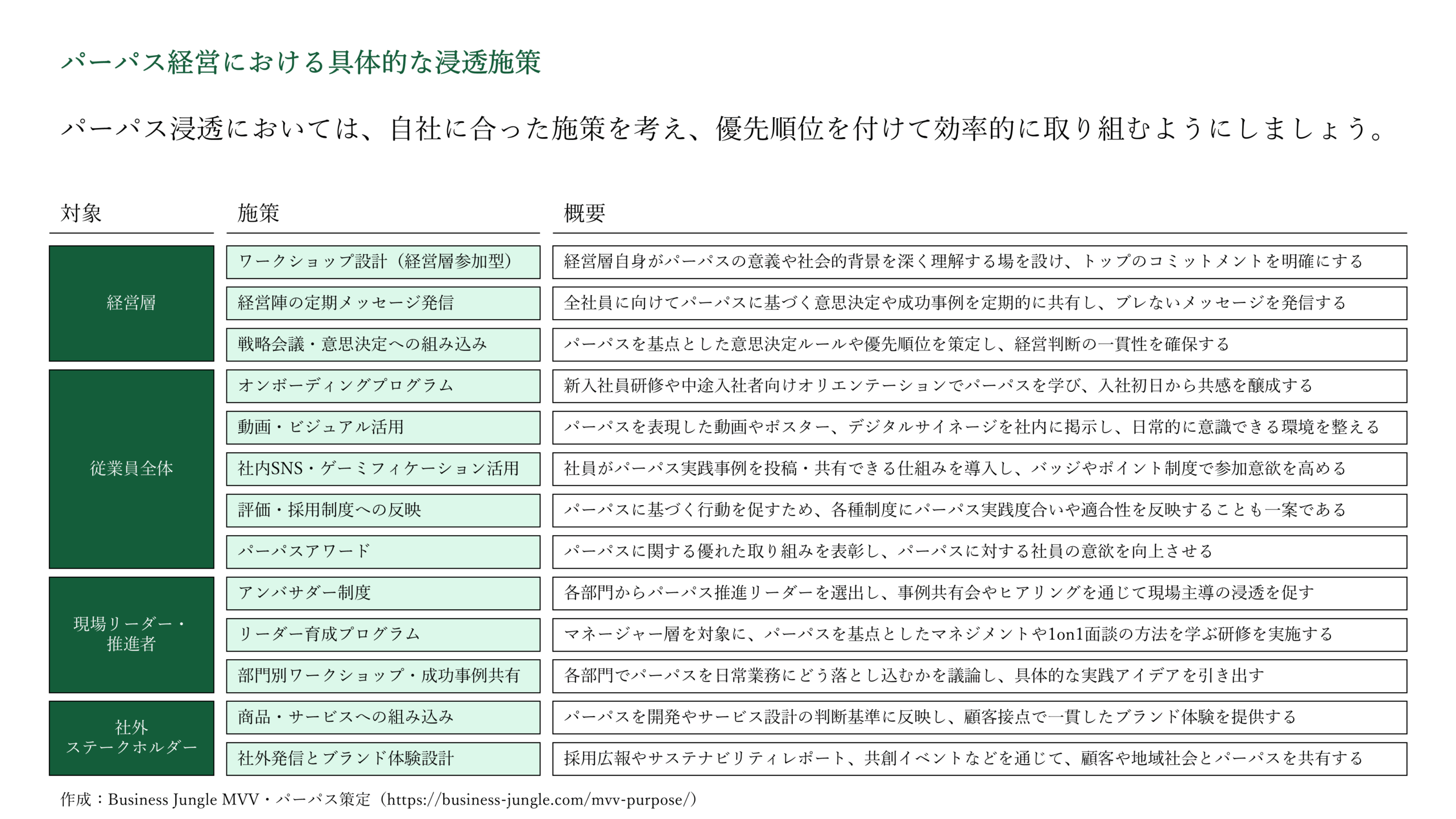

最後に、多くの企業が悩むパーパス浸透ついて、具体的な施策を紹介しておきます。あくまで一例ですので、自社に合った内容を考え、優先順位を付けて効率的に取り組むようにしてください。

<①経営層向け施策>

ワークショップ設計(経営層参加型)

経営層自身がパーパスの意義や社会的背景を深く理解する場を設け、トップのコミットメントを明確にします。

経営陣の定期メッセージ発信

全社員に向けてパーパスに基づく意思決定や成功事例を定期的に共有し、ブレないメッセージを発信します。

戦略会議・意思決定への組み込み

パーパスを基点とした意思決定ルールや優先順位を策定し、経営判断の一貫性を確保します。

<②従業員全体向け施策>

オンボーディングプログラム

新入社員研修や中途入社者向けオリエンテーションでパーパスを学び、入社初日から共感を醸成します。

動画・ビジュアル活用

パーパスを表現した動画やポスター、デジタルサイネージを社内に掲示し、日常的に意識できる環境を整えます。

社内SNS・ゲーミフィケーション活用

社員がパーパス実践事例を投稿・共有できる仕組みを導入し、バッジやポイント制度で参加意欲を高めます。

評価・採用制度への反映

パーパスに基づく行動を促すため、各種制度にパーパス実践度合いや適合性を反映することも一案です。ただし、「やらされている感」が出ないように、導入は慎重に決断しましょう。

パーパスアワード

パーパスに関する優れた取り組みを表彰し、パーパスに対する社員の意欲を向上させます。

<③現場リーダー・推進者向け施策>

アンバサダー制度

各部門からパーパス推進リーダーを選出し、事例共有会やヒアリングを通じて現場主導の浸透を促します。

リーダー育成プログラム

マネージャー層を対象に、パーパスを基点としたマネジメントや1on1面談の方法を学ぶ研修を実施します。

部門別ワークショップ・成功事例共有

各部門でパーパスを日常業務にどう落とし込むかを議論し、具体的な実践アイデアを引き出します。

<④社外ステークホルダー向け施策>

商品・サービスへの組み込み

パーパスを開発やサービス設計の判断基準に反映し、顧客接点で一貫したブランド体験を提供します。

社外発信とブランド体験設計

採用広報やサステナビリティレポート、共創イベントなどを通じて、顧客や地域社会とパーパスを共有し共感コミュニティを広げます。

まとめ:パーパス経営に取り組むべし!

パーパス経営は、企業が「何のために存在するのか」を明確にし、社員や顧客から共感を得ながら成長するための経営手法です。パーパスは組織の北極星となり、意思決定や日々の行動の基準を与えることで、社員のエンゲージメントや生産性を高め、長期的な企業価値向上につながります。

研究データや実際の事例からも、パーパス経営企業は株式リターンや売上、ブランド価値の成長で優位に立つことが示されています。パタゴニアやソニー、味の素のように、パーパスを採用基準・商品開発・人事制度にまで浸透させた企業は、顧客や社会の信頼を獲得し、財務的成果を上げています。一方、抽象的なパーパスや経営層の関与不足は逆効果になる恐れがあります。成功の鍵は、現場の声を徹底的に反映し、施策を継続的に改善し続けることです。

パーパス経営はパーパスを作って終わりではなく、変化する社会に合わせて磨き続けるもの。自社の存在意義を言葉と行動で示し、持続的な成長を目指していきましょう!

もし、MVVやパーパスの言語化や社内展開にお悩みであれば、私たち「Business Jungle MVV・パーパス策定」がお手伝いできるかもしれません。外資戦略コンサルやデザイナー出身者を含む多様な専門チームが、あなたの会社らしいMVV・パーパスを共にかたちにします。

目次