近年、企業や団体のホームページや採用サイトを見ると、必ずといっていいほど「ミッションステートメント」が掲載されています。経営会議やプロジェクトの場でも、「私たちのミッションは何か?」「この意思決定はミッションに沿っているか?」という会話が当たり前になってきました。

背景には、ビジネス環境の急速な変化があります。市場競争の激化、働き方の多様化、社会課題やSDGsへの関心の高まりにより、企業は単なる利益追求だけでは存在意義を問われる時代になりました。ステークホルダー(顧客、投資家、社員、社会)から信頼されるためには、自分たちが何のために存在するのかを明確にし、それを行動で示す必要があります。

ミッションステートメントは、単なるスローガンではありません。組織の根幹にある「使命」を言葉にし、社員一人ひとりの判断と行動の基準をつくるものです。この記事では、ミッションステートメントの意味や役割、作り方、成功事例、よくある失敗と回避策までを体系的に解説します。初心者の方でも理解できるように、実務に役立つ視点から紹介していきます。

なお、わたしたち「Business Jungle MVV・パーパス策定」と一緒にMVV・パーパスを策定したい方は、いつでもご連絡ください。外資戦略コンサルやデザイナー出身者を含む多様な専門チームが、全力でサポートさせていただきます!

.png)

本記事の監修 松浦英宗(まつうらえいしゅう)

創業・事業成長に必要なサービスをオールインワンで提供するBusiness Jungleの代表。

外資系戦略コンサルティング会社(アーサー・ディ・リトル・ジャパン)などにおいて、事業戦略立案やMVV・パーパスの策定・浸透に関する豊富な経験を有する。

ミッションステートメントとは何か

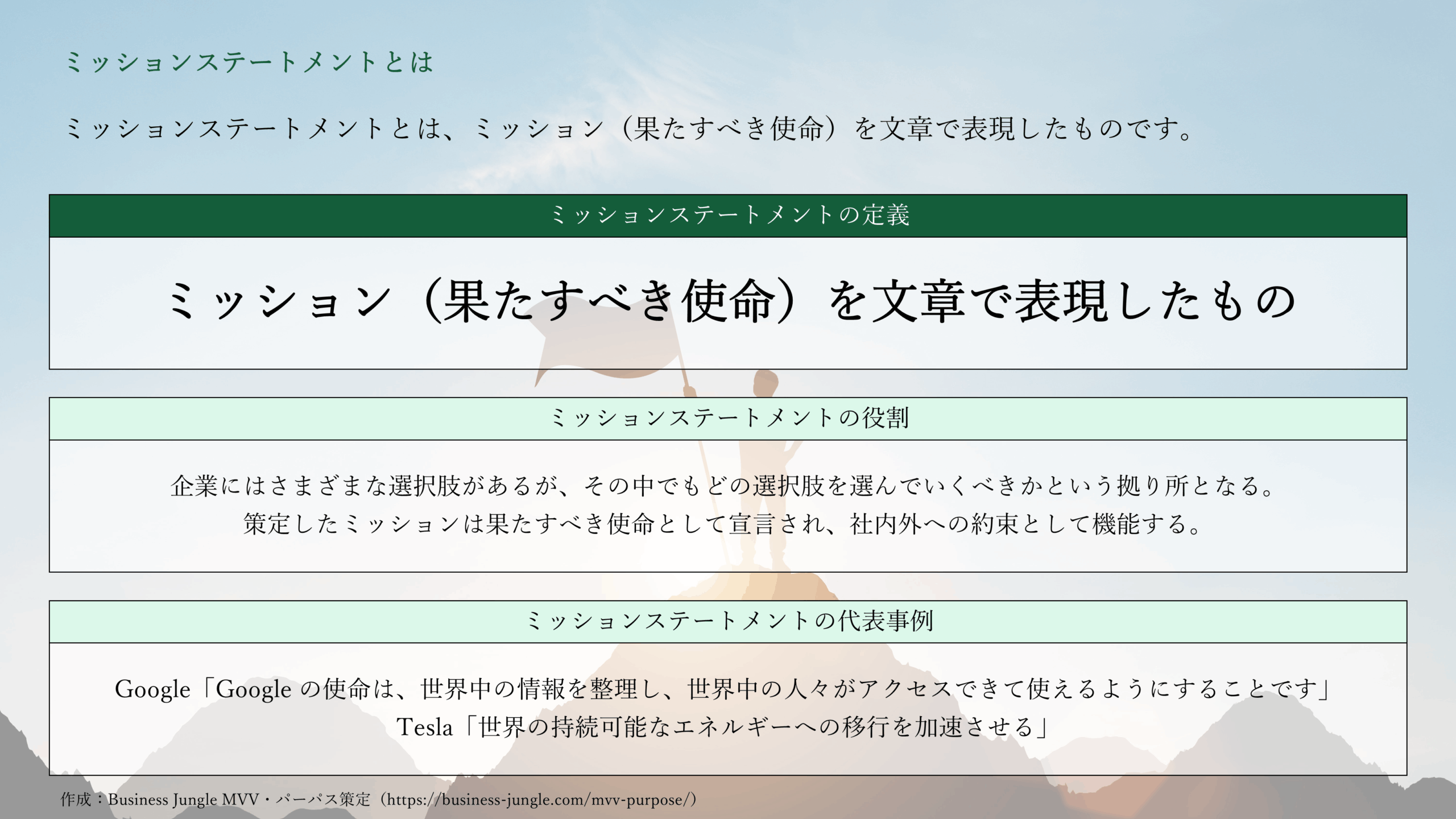

ミッションステートメント(mission statement)とは、組織が存在する目的や使命を明確に文章で表現したものです。通常、「私たちは〇〇をする」「私たちは〇〇を目指す」といった宣言形式で、どのような価値を提供し、どのように社会に役立ちたいかを示します。ビジネスにおいては、ミッションステートメントは意思決定の指針であり、組織の方向性を統一してぶれを防ぐ羅針盤のような役割を果たします。

この言葉の起源は、ラテン語のmittere(「送る」)にさかのぼります。かつては宣教師などが使命を帯びて派遣される際に使われていた言葉ですが、現代では企業や団体が「何を実現するか」を宣言するための表現として用いられています。

また、「ミッション」と「ミッションステートメント」はよく似た概念ですが、微妙に異なることがあります。ミッションは「果たすべき使命」を指し、「ミッションステートメント」はそれを文章や声明としてまとめたものです。ただし、組織によってはこの両者をほぼ同義として使っている場合もあります。

最近、ミッションステートメントが重要視されるようになった背景には、事業環境の複雑化、競争の激化、社会的責任の増大、持続可能性(サステナビリティ)への関心の高まりなどがあります。利益追求のみでは不十分となり、ステークホルダーや地域社会、環境に対する影響や価値観が企業の評価基準に含まれるようになってきたためです。こうした時代の変化の中で、ミッションステートメントは内外のステークホルダーの信頼を築き、組織内の結束を強める重要なツールとなっているというわけです。

ミッションステートメントの意味と役割

ミッションステートメントの意義は、組織内部と外部の双方において多面的な役割を果たすことです。ミッションステートメントがあることで、組織内の判断基準が明確になり、目指す先にたどり着ける可能性が高まると言うことができます。

まず組織内部における役割としては、判断基準の提供、進むべき方向性の統一、モチベーション向上などが挙げられます。組織が日々の運営で直面する様々な選択肢のなかで、ミッションステートメントがあると「この選択は私たちの使命に合っているか」を判断でき、意思決定がぶれにくくなります。

また、進むべき方向性が明示されることで、部署間や階層間での齟齬が減り、メンバー全員が目指すべきゴールを共有できるため、組織力が強化されます。加えて、使命を定めること自体がメンバーの誇りや共感を引き出し、日々の業務におけるやる気を高める要素となります。

次に組織外部に対する役割としては、ブランド価値の向上、ステークホルダーとの信頼関係の構築、採用・定着の強化などがあります。外部の顧客や取引先、投資家などは、企業がどのような使命を掲げているかを見て、その信念・価値観を判断します。明確で誠実なミッションステートメントは、企業の信頼性を高め、差別化要因にもなり得ます。

また、働き手にとっても「自分の価値観と合う企業か」「社会にどう貢献できるか」が就職先や転職先を選ぶ大きな基準となっており、ミッションステートメントは採用や社員の定着にも影響を与えます。

これらの内部・外部の役割により、ミッションステートメントは組織を動かす「軸」として機能してくれます。使命が社内に根づき、外からもその使命を認知されることで、組織は持続的な成長を実現できるようになるわけです。

ミッションステートメント vs ミッション・ビジョン・バリュー・パーパス

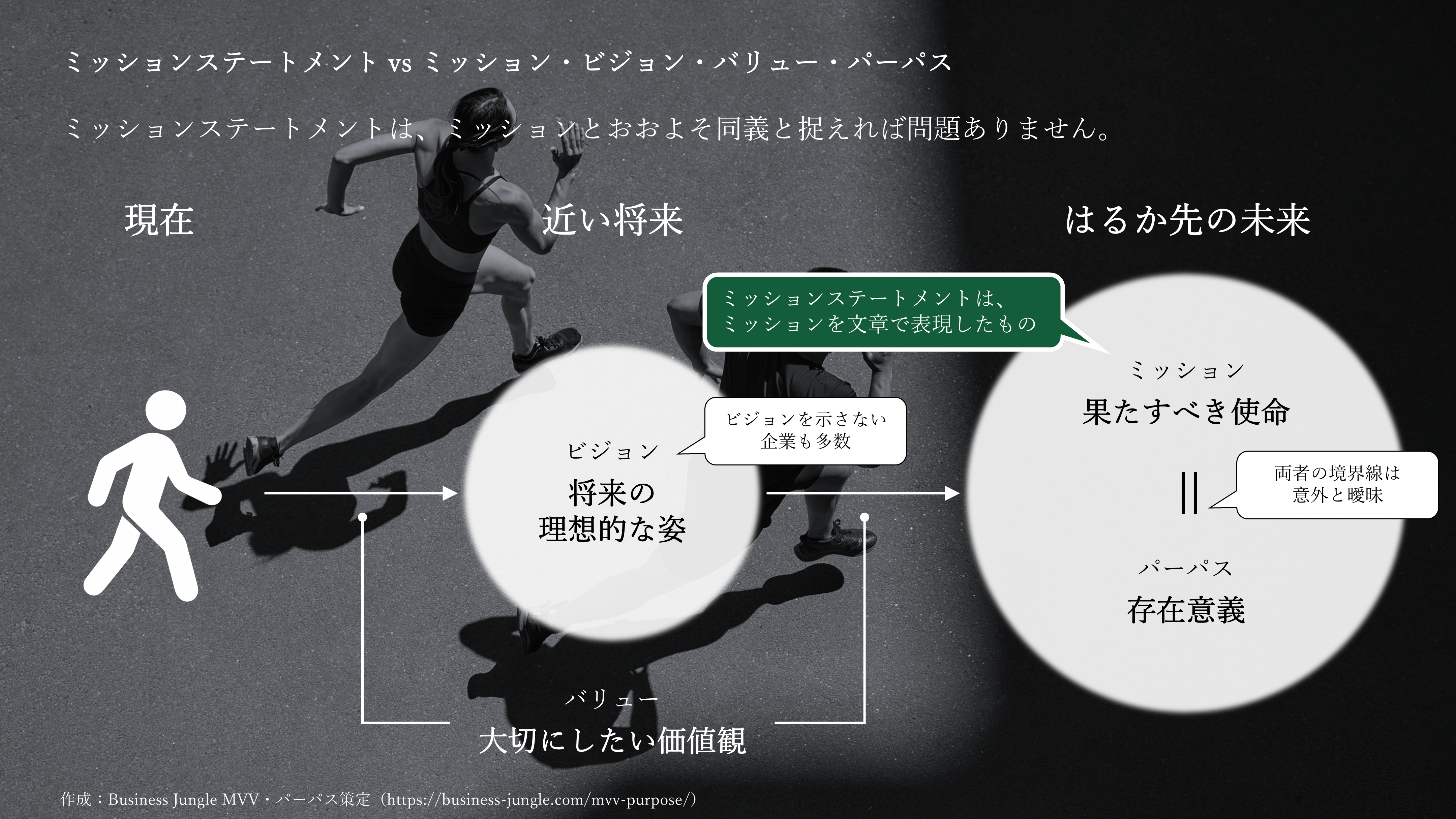

ミッションステートメント、ミッション、ビジョン、バリュー、そしてパーパスはいずれも組織理念を表す言葉ですが、それぞれ異なる役割を持ち、どのように使い分けるかが重要です。

まず既に述べた通り、ミッションは「果たすべき使命」を指しているのに対し、「ミッションステートメント」はそれを文章や声明としてまとめたものでした。しかし、両者を同義で使用している企業も数多くあります。

次にビジョンは、「将来の理想の姿」を描いたものです。「どこに到達したいか」「どんな世界をつくるか」という方向性の具体像を示します。ミッションステートメントが「今何をなすべきか」の使命を示すのに対し、ビジョンはその使命が遂行された将来像と言えます。

そしてバリューは「大切にしたい価値観」を意味し、組織がミッションやビジョンを実現する際に「どのように行動するか」を定める行動基準や文化の核です。たとえば、誠実さ、革新性、顧客重視などがバリューとして掲げられ、それらが組織の日常の判断や行動に影響します。

最後にパーパスは「存在意義」であり、組織が「なぜ存在するのか」「どんな存在でありたいか」といった、より抽象で根本的な問いに答えるものです。ミッションステートメントが使命を具体的に宣言するものであるのに対し、パーパスは内的動機や理念を表し、組織の存在の根幹を問いかける性格があります。

これらは重なりあう部分もありますが、ミッションステートメントを定める際には、それぞれの定義や役割を理解し、どのように整合性を持たせるかを意識することが大切です。特に、各言葉の関係性をあいまいなものに終わらせず、関係者が違和感を持たないように設定することが成功の鍵です。

強いミッションステートメントの条件・成功事例

強く影響力のあるミッションステートメントには共通する要素があります。それらを押さえると、自社のものが単なる飾りではなく、実際に組織を動かす力を持つものになります。

まず、共通する要素としては、「社会や市場のニーズ(機会)が明確であること」「自社の強み・能力と整合していること」「本気で取り組める内容であること」が挙げられます。

どんなにやる気があってもニーズがないと意味がありませんし、自社が得意な領域で勝負しないと勝つこともできません。そのうえで、この活動に人生をかけても良いと思えるほど心が揺さぶられるような内容でなくてはいけません。

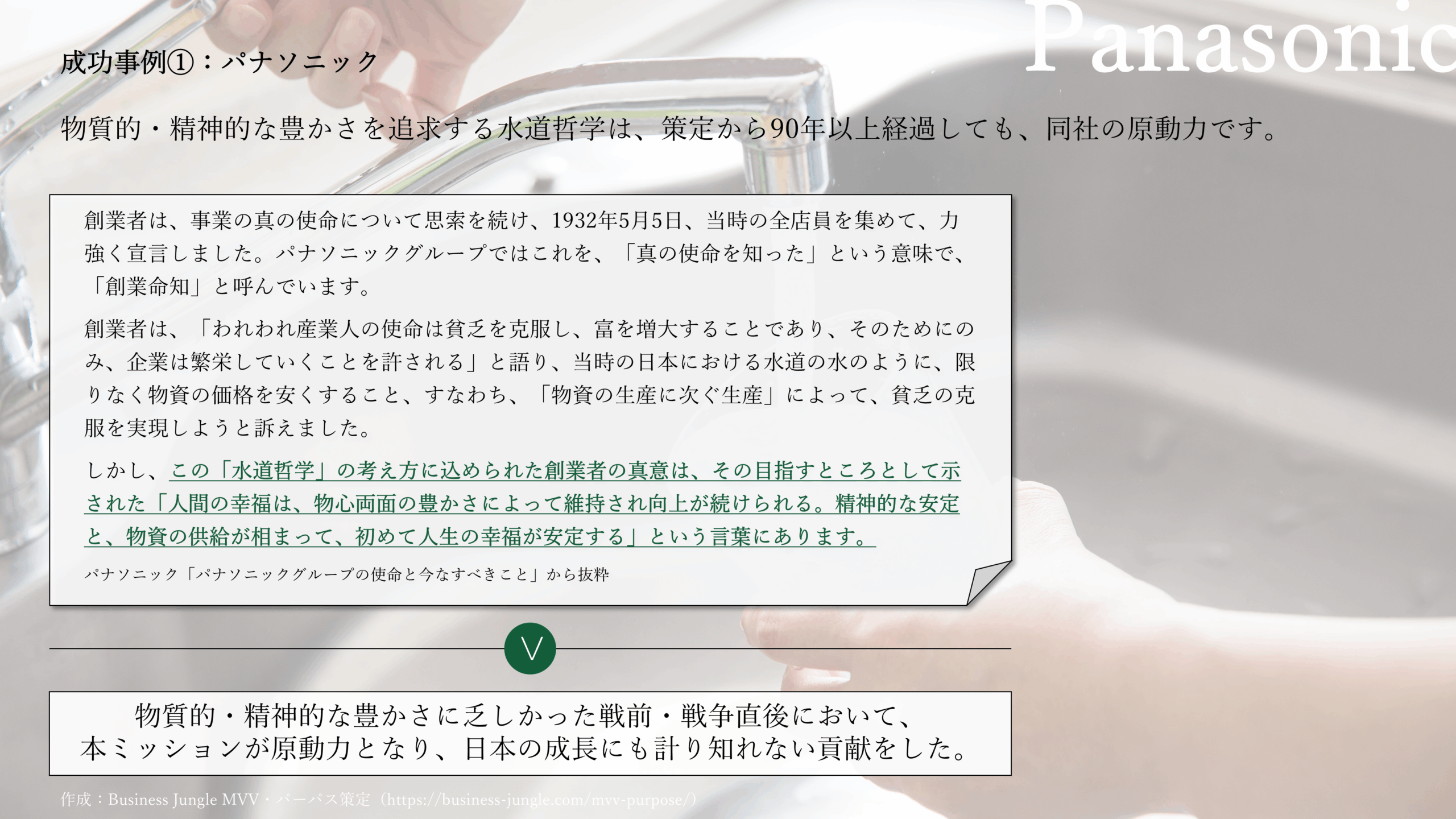

具体的な成功事例としていくつか挙げられますが、最も有名なミッションステートメントの一つに、パナソニック(松下電器)の「水道哲学」があります。創業者の理念として、「貧乏を克服し物資を安く提供し、物質・精神両面での豊かさを追求する」ことを使命とし、長い年月をかけて社内外に浸透させてきた経緯があり、これは同社の活動の拠り所になっています。

他にも、国外の事例であれば、パタゴニアの「地球を救うためにビジネスを営む」というミッションステートメントは極めて有名です。特に、理念に沿った具体的な行動が顕著であり、売上の一部を環境保護活動に使用する、株式を環境保護団体に譲渡するなどしています。これほどミッションステートメントに誠実に向き合っている企業は、地球上に存在しないかもしれません。

ミッションステートメントの作り方

ミッションステートメントを策定するための具体的なステップについても整理しておきましょう。

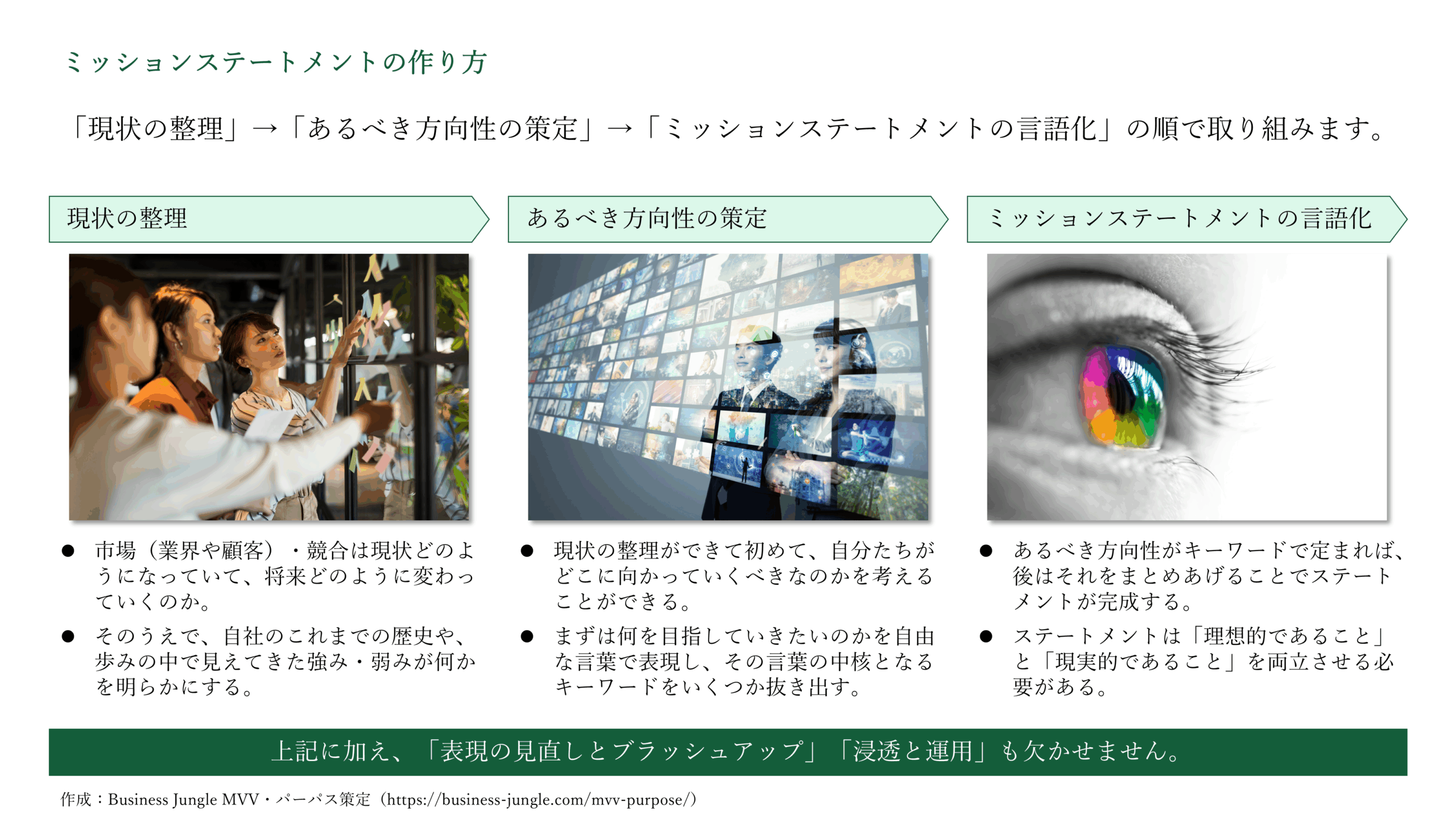

まずは現状分析を行い自社の立ち位置を正しく認識します。そのうえで、自社が目指す方向性を定め、ミッションステートメントとして落とし込み、ブラッシュアップを行います。そして何よりも、「作って終わり」ではなく「浸透させて行動を変えてこそ価値がある」という点を忘れないでください。

現状の整理

まずは自社の立ち位置を知らなければ、この先何を目指していくべきか判断できません。業界・市場の動向、顧客のニーズ、競合他社のステータスなど外部環境を整理します。加えて、組織自身の歴史、成功体験/失敗体験、得意なこと・不得意なこと(強み・弱み)を正直に把握することがスタート地点です。

あるべき方向性の策定

ここでいきなりミッションステートメントを作成してはいけません。まずは現状分析から得た情報を基に、「これから向かいたい姿」「どんな社会的な価値を提供したいか」を自由な言葉で描いてみます。理想像を複数考えてみてから、そのなかで共通するキーワードやテーマを抽出することが有効です。

ミッションステートメントの言語化

ここまできてやっとミッションステートメントを策定できます。抽出したキーワードをまとめ、文章に落とし込みます。このとき、「理想的であること」と「現実的であること」のバランスが重要です。言葉が高すぎて実行感が伴わないもの、逆に現実的過ぎて感動や動機を引き起こさないものは避けるべきです。

表現の見直しとブラッシュアップ

社員や関係者にとって響く言葉か、読み手が理解しやすく心に残るかをチェックします。言葉遣いや文の長さ、言葉の重複や曖昧さを取り除き、簡潔でインパクトのある表現にすることが望ましいです。自分だけ、あるいは少人数でミッションステートメントを策定しても、客観的にチェックできないことも多いので、第三者視点というものは非常に重要です。

浸透と運用

ミッションステートメントは策定するだけでは、まったく意味がありません。社内に浸透させる仕組みをつくることが大切です。例えば、社員ミーティングや研修で共有する、日常の業務判断基準に取り入れる、社内外のコミュニケーション(ウェブサイト・採用資料など)で発信するなどです。また、定期的に見直し、環境の変化に応じて更新することも大切です。

よくある失敗と対策

最後に、ミッションステートメントに関するよくある失敗と対策も確認しておきましょう。チェックリストとして使用することができますので、ミッションステートメントの作成前・作成中・作成後にチェックし、正しいミッションステートメントになっているか確認してください!

| よるある失敗 | 対策 |

|---|---|

| あいまいすぎて具体性がない | 使命がぼんやりした言葉だけになると、組織内で行動に結びつかない。具体的な対象・対象者・価値を示す語を含めるようにする。 |

| 実現性が乏しい | 理想が高すぎて手が届かないものにならないよう、自社の強み・資源・能力を考慮する。実現性が高すぎるとワクワクしないが、低すぎても現実味がない。 |

| 共感・参加が得られていない | 経営陣だけで決めるのではなく、社員や関係者にも意見を聞き、使われる言葉をともに考える。ミッションステートメントの策定段階で多くの関係者を巻き込むと、社員からの共感も得られ、浸透しやすい。 |

| 言葉と行動の乖離がある | ミッションステートメントの宣言だけで終わらせず、日常業務・意思決定・評価制度などに同内容を組み込む。行動がミッションに則しているか定期的にチェックする。 |

| 環境変化に応じて見直されない | 企業を取り巻く社会・市場・技術が変わると、過去に良かった使命が古くなることもある。定期的なレビューと必要に応じたアップデートを行う体制を持つ。 |

まとめ:ミッションステートメントを活かすために押さえるべきこと

ミッションステートメントは、組織が何者であり、何を目指すかを明確にする宣言であり、組織の意思決定・行動・文化を一方向に統一するための重要なツールです。本記事では意味や役割、作り方に加え、成功事例・失敗の回避策までを解説しましたので、それをもとに自社らしいミッションステートメントを策定することが成功への第一歩となります。

特に以下の点は忘れずにミッションステートメントの策定・浸透に取り組んでください。

・社会や市場のニーズとの整合性を持つこと

・自社の強みや能力を活かせる内容であること

・組織のメンバーが心から共感できる表現であること

・作成だけで終わらせず、言葉を行動に結びつけ、日常の判断基準として活用すること

ミッションステートメントは、どう使うかが問われるもの。掲げただけで満足せず、内部浸透と外部への発信・実践することで、「理念」が「現実」に変わり、組織を動かす本当の力になってくれます。

もし、MVVやパーパスの言語化や社内展開にお悩みであれば、私たち「Business Jungle MVV・パーパス策定」がお手伝いできるかもしれません。外資戦略コンサルやデザイナー出身者を含む多様な専門チームが、あなたの会社らしいMVV・パーパスを共にかたちにします。

目次