あなたが大企業に属している、あるいは属したことがあれば、次のことを一度は感じたことがあるかもしれません。

「パーパス(存在意義)、ミッション(果たすべき使命)、ビジョン(将来の理想的な姿)、バリュー(大切にしたい価値観)といった考え方は本当に大事なのか」

「うちでは形骸化していて、意味なんてないように感じてしまう」

この記事では、大企業において「お飾り」になりがちなMVV(ミッション・ビジョン・バリュー)・パーパスの必要性について、大企業の目線で考えていきます。策定した内容を社内に浸透させる方法についても解説しておりますので、ぜひ最後までご覧ください!

なお、わたしたち「Business Jungle MVV・パーパス策定」と一緒にMVV・パーパスを策定したい方は、いつでもご連絡ください。外資戦略コンサルやデザイナー出身者を含む多様な専門チームが、全力でサポートさせていただきます!

.png)

本記事の監修 松浦英宗(まつうらえいしゅう)

創業・事業成長に必要なサービスをオールインワンで提供するBusiness Jungleの代表。

外資系戦略コンサルティング会社(アーサー・ディ・リトル・ジャパン)などにおいて、事業戦略立案やMVV・パーパスの策定・浸透に関する豊富な経験を有する。

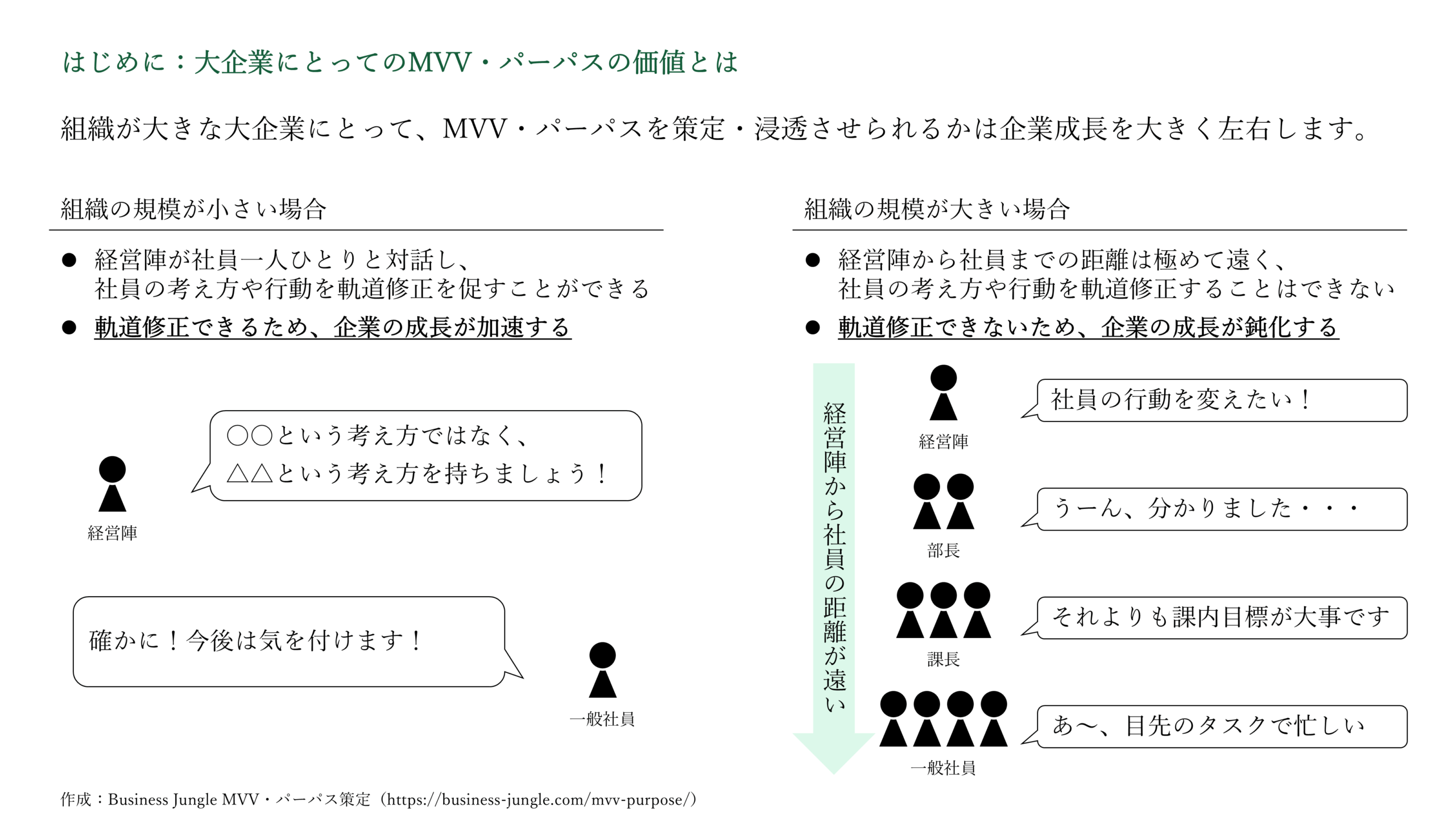

はじめに:大企業にとってのMVV・パーパスの価値とは

そもそもMVV・パーパスの役割とは、企業においてさまざまな考え方を持った社員に向けた「共通言語」として、目指すべきゴールとそこに至るために遵守すべき価値観を示し、実践してもらうことにあります。

MVV・パーパスが社内における共通言語として機能するからこそ、集団であっても同じ方向を同じ考え方で目指していけるのであり、これらがなければ全員がバラバラな動きをしてしまい、極めて非効率な組織になってしまいます。

特に、大企業は集団の人数が非常に多いです。スタートアップのように、経営陣が社員一人ひとりと密に対話し、軌道修正を促すようなこともできません。

この点を踏まえると、大企業におけるMVV・パーパスの重要性は高く、これらに基づいた経営を行えるか否かで企業の成長が左右されると言っても過言ではありません。 また、大企業の場合、顧客・株主・投資家などのステークホルダーの数も多いため、こうしたステークホルダーたちからの信頼を得る手間も、どうしても大きくなってしまいます。

こうした状況において、MVV・パーパスは自分たちがどのような経営を志しているのかを示す材料になるため、社内だけではなく社外に対しても重要な位置付けと断言することができます。

では実際に日本・世界を代表する大企業においては、どのような取り組みをしているのでしょうか。ソニー・Amazonの成功事例を見ていきましょう!

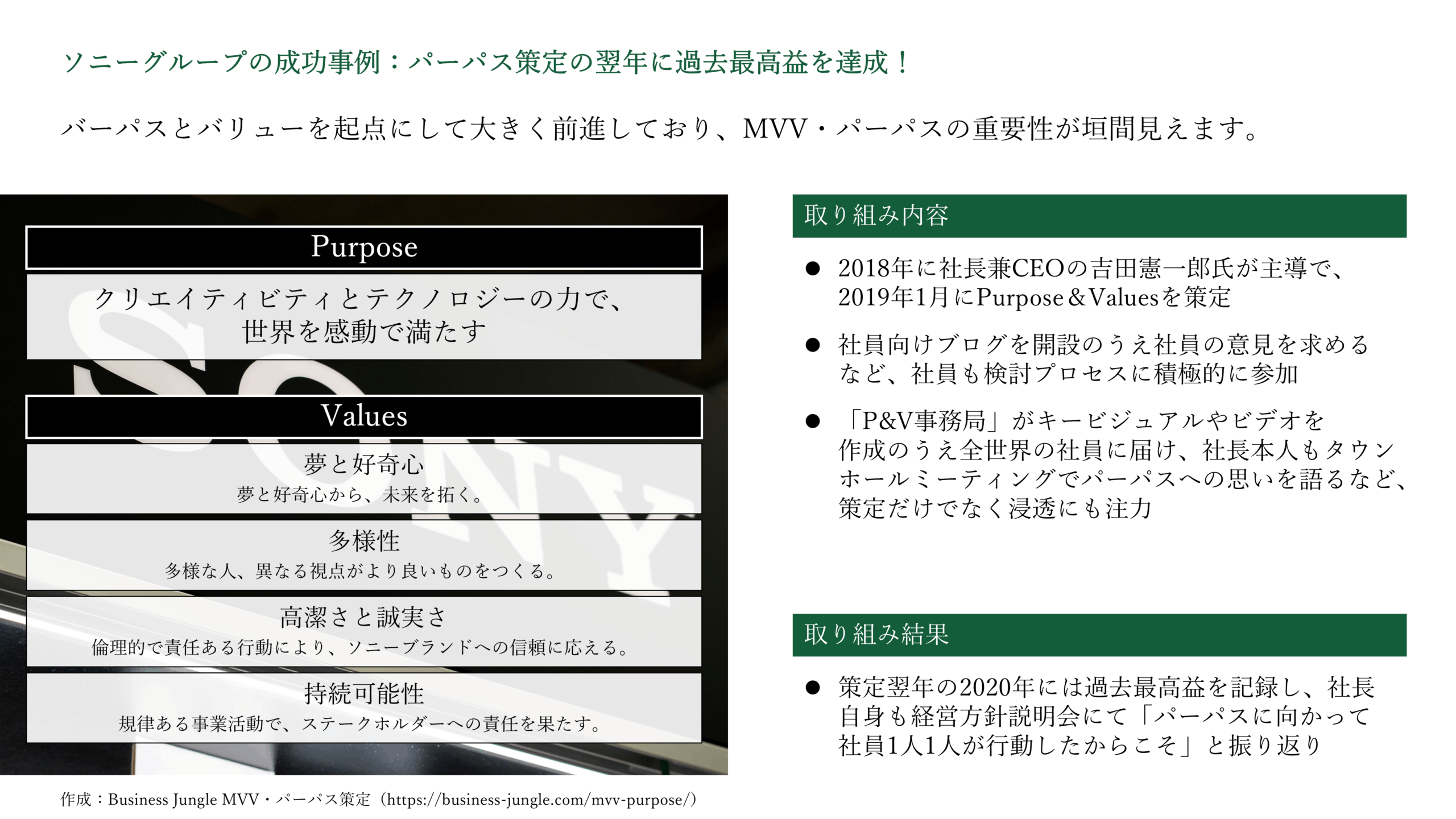

ソニーグループの成功事例:パーパス策定の翌年に過去最高益を達成!

ソニーグループでは、2018年に代表執行役社長兼CEOに就任した吉田憲一郎氏が主導となって、2019年1月に「クリエイティビティとテクノロジーの力で、世界を感動で満たす」というパーパスと、「夢と好奇心・多様性・高潔さと誠実さ・持続可能性」というバリューを策定しました。

吉田氏は社長就任にあわせて「ソニーらしさ」「ソニーの存在意義」について検討をはじめ、社員向けブログを開設のうえ社員の意見を求めるなど、社員も検討プロセスに参加してもらいながら最終的にPurpose&Valuesと言われる内容に落とし込みました。

また、策定するだけではなく浸透施策もしっかりと講じています。「P&V事務局」が中心となってキービジュアルやビデオを作成のうえ全世界の社員に届け、社長本人もグローバルの事業拠点で実施したタウンホールミーティングでパーパスへの思いを語り、各事業のマネジメント層に対して事業戦略を語る際は必ずパーパスと関連付けることを求めるなど、社員がパーパスを身近に感じ、行動に直結させられるような工夫を散りばめています。

このような取り組みも相まって、Purpose&Valuesを策定した翌年の2020年には過去最高益を記録し、社長自身も経営方針説明会にて「パーパスに向かって社員1人1人が行動したからこそ」と振り返っています。

このようにパーパスとバリューを起点としてソニーグループは大きく前進しており、会社の羅針盤となるMVVやパーパスの重要性を垣間見ることができます。

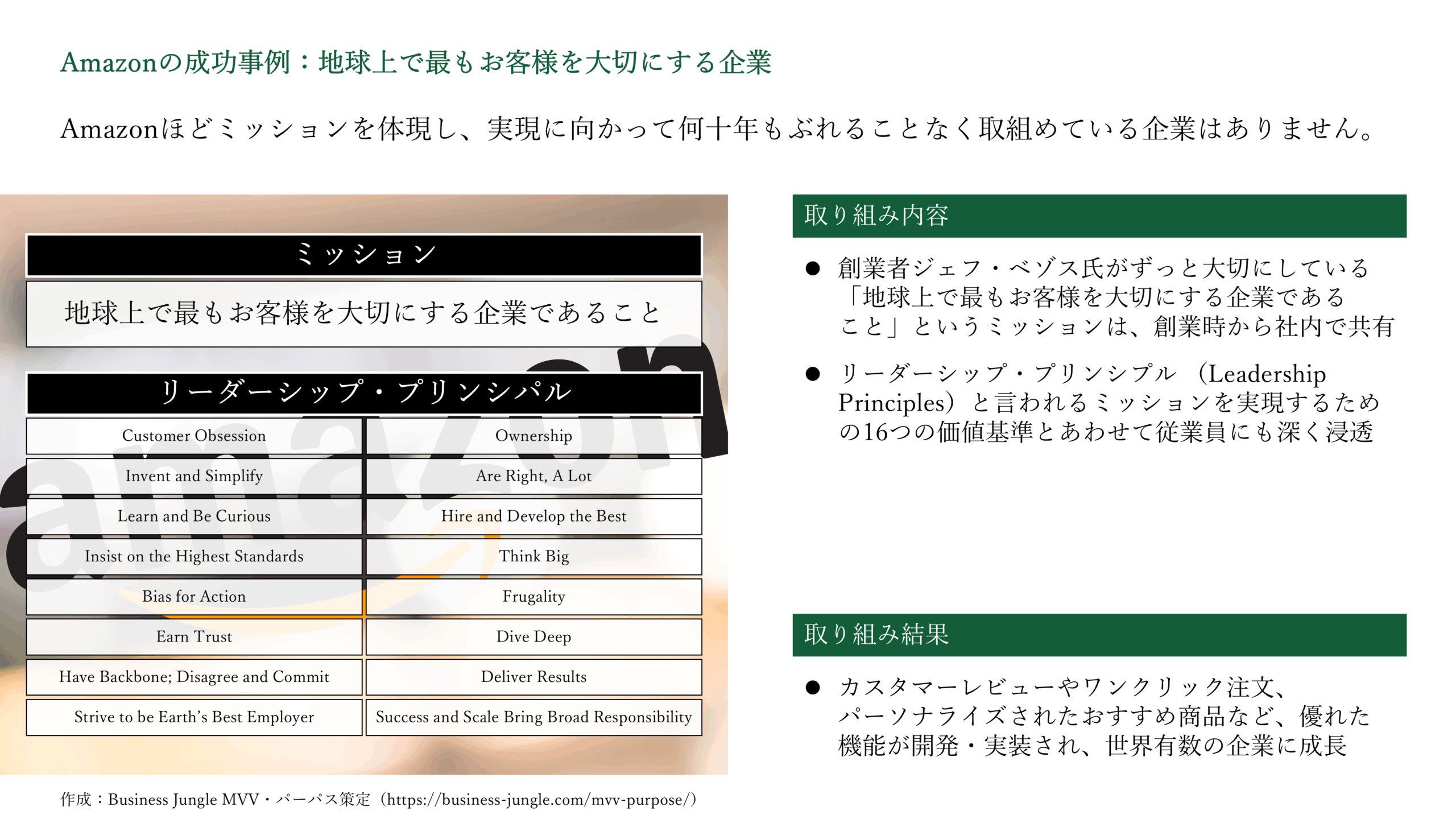

Amazonの成功事例:地球上で最もお客様を大切にする企業

今や、Amazonを知らない人はいないでしょう。

インターネット上での書籍販売から始まったAmazonは、世界中で使われる欠かせない存在になりました。そして、この大成長の背景には、創業者のジェフ・ベゾス氏がずっと大切にしている「地球上で最もお客様を大切にする企業であること」というミッションがあります。

このミッションは、リーダーシップ・プリンシプル (Leadership Principles)と言われるミッションを実現するための16つの価値基準とあわせて従業員にも深く浸透しており、それゆえにAmazonのサービス体験は優れた状態を保ち、成長を続けられているのです。

実際、Amazonのサービスを利用した際、他サービスと比較してまったくストレスがないことを皆さんも体験されているかと思います。それは、「地球上で最もお客様を大切にする企業であること」を体現するために全従業員が一丸となっており、その結果としてカスタマーレビューやワンクリック注文、パーソナライズされたおすすめ商品など、優れた機能が開発・実装されているからです。 Amazonほどミッションを体現し、その実現に向かって何十年もぶれることなく取組めている企業はいないかもしれません。

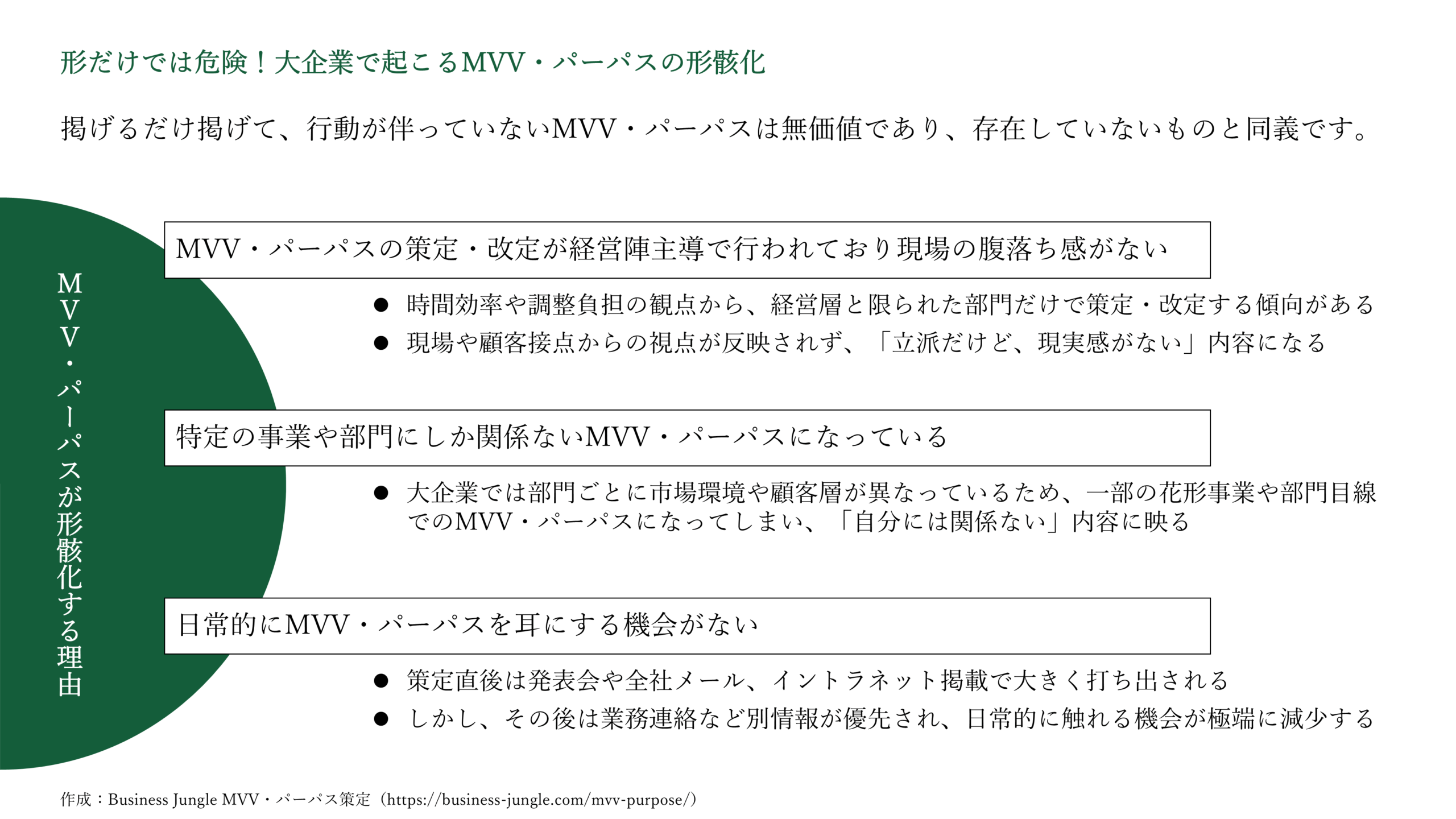

形だけでは危険!大企業で起こるMVV・パーパスの形骸化

このようにMVV・パーパスの重要性を分かっているからこそ、大半の大企業においてもMVV・パーパスが策定されているのですが、その多くは社内にまったく浸透していません。大企業に所属している方も「うちのMVV・パーパスって何だっけ」という方が多いのではないでしょうか。

ここで強調しておきますが、掲げるだけ掲げて、行動が伴っていないMVV・パーパスは無価値であり、存在していないものと同義です。むしろ、口だけ経営というレッテルを張られてしまう害悪と言えるかもしれません。社員の行動を変えるほど浸透してこそ、MVV・パーパスを策定する意味があるのです。

例えば、大企業の数多くは次のような状況に陥ってしまい、せっかく策定したMVV・パーパスが行動に影響していません。あなたの企業でも心当たりがあるのではないでしょうか。

MVV・パーパスの策定・改定が経営陣主導で行われており現場の腹落ち感がない

大企業では、時間効率や調整負担の観点から、経営層と限られたスタッフ部門(経営企画・人事など)だけで策定・改定プロジェクトを進める傾向があります。

結果として、現場の声や顧客接点からのリアルな視点が十分に反映されず、「立派だけど、現実感がない」内容になりがちです。組織規模が大きい分、現場との距離が遠く、策定過程での温度差が生まれやすくなります。

特定の事業や部門にしか関係ないMVV・パーパスになっている

多角的な事業を抱える大企業では部門ごとに市場環境や顧客層が異なっているため、一部の花形事業や部門目線でのMVV・パーパスになってしまうこともあります。

そのため、MVVやパーパスが現場業務と直結しておらず、「うちの部署には関係ない」と受け止められてしまい、理念が部門ごとにバラバラの解釈で使われることに繋がります。あるいは、MVV・パーパスが自分たちには関係ないものとして、無視される結果になります。

日常的にMVV・パーパスを耳にする機会がない

大企業では、MVVやパーパスが社員の日常会話や業務上のやり取りにほとんど登場しない場合がほとんどです。 多くの場合、MVVやパーパスは策定直後の発表会や全社メール、イントラネット掲載で一度大きく打ち出されます。

しかし、その後は年度方針や業務連絡など別の情報が優先され、日常的に触れる機会が極端に減ってしまいます。特に大企業では、部門や階層が多く、経営層からのメッセージが現場に届くまでに時間も距離もかかってしまいます。

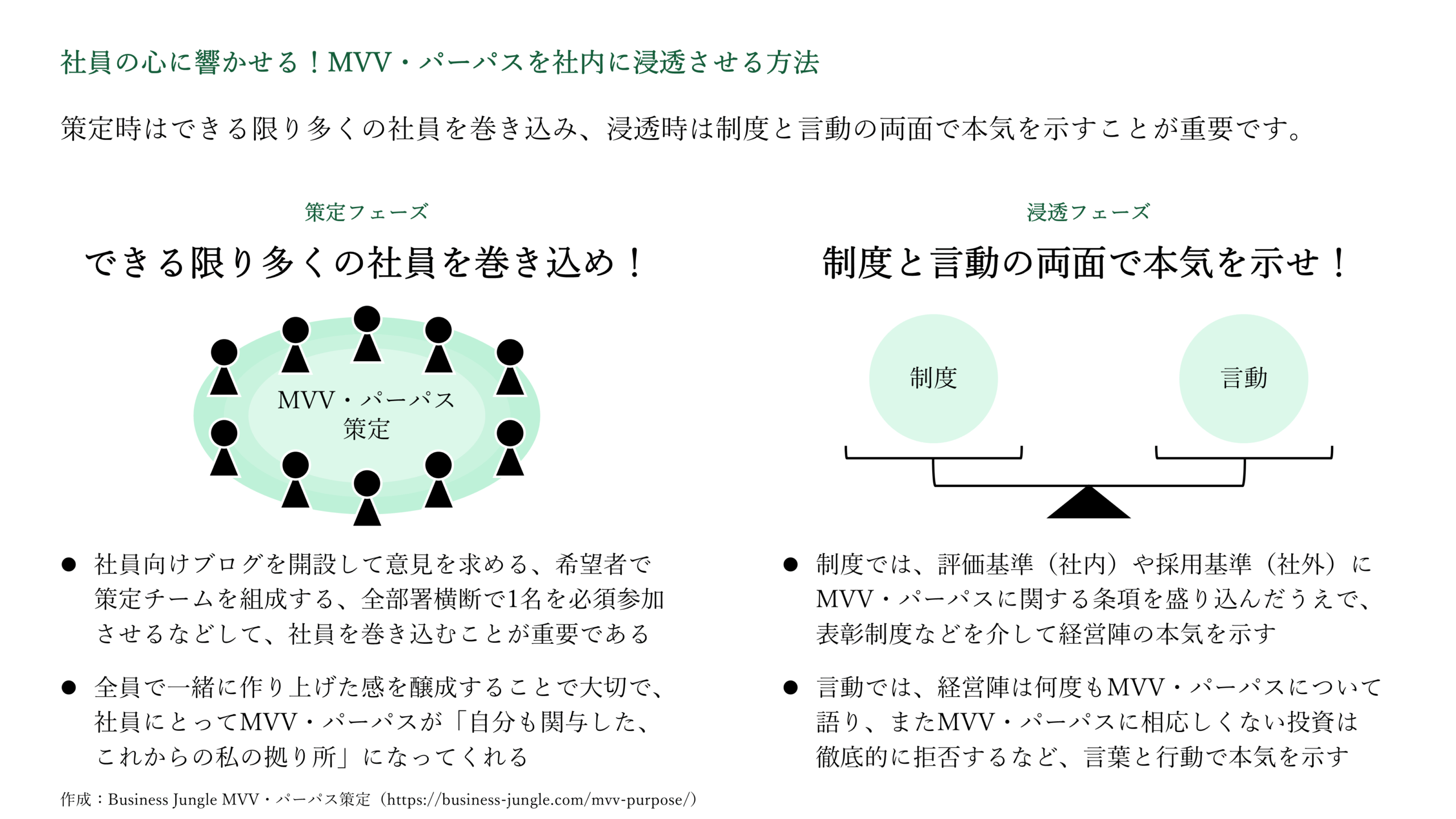

社員の心に響かせる!MVV・パーパスを社内に浸透させる方法

それでは、せっかく策定したMVV・パーパスを社内に浸透させ、具体的な行動変革にまで繋げるためにはどうすればよいでしょうか。「策定フェーズにおける工夫」と「浸透フェーズにおける工夫」という2つの観点から整理していきましょう。

策定フェーズ:できる限り多くの社員を巻き込め!

MVV・パーパスの策定において最もやりがちなミスが、現場を一切巻き込まずに経営陣や外部専門家だけで内容を決めてしまうことです。

小規模スタートアップであれば、創業者の思いを前面に押し出して策定し、その後社内に普及させるといった方法も考えられますが、大企業の場合はそのような方法は採用できません。

もちろん、非常に多くの人材がいる大企業において、「全社員を巻き込むなんて無理・・・」という声が聞こえてきそうですが、先のソニーグループの事例のように社員向けブログを開設して意見を求めるなどの方法は確かに存在します。他にも、全社から希望者を募ってMVV・パーパス策定チームを組成する、全部署横断で1名を必須参加させるなど、さまざまな方法が考えられます。

最終的に全員の意見をMVV・パーパスに反映させることは不可能ですが、大事なのは全員で一緒に作り上げた感を醸成することです。これさえできれば、社員にとってMVV・パーパスが「偉い人が知らない間に作っていた空虚な言葉」から、「自分も関与した、これからの私の拠り所」になってくれます。

浸透フェーズ:制度と言動の両面で本気を示せ!

MVV・パーパスの「策定」は全力で取り組む大企業が多いのですが、策定した内容を全社に「浸透」させるための工夫を施す企業は極めて少ないです。見せかけだけではないMVV・パーパス経営を目指すのであれば、制度と言動の両面での仕掛けが必ず必要です。

まず制度について、評価基準(社内)や採用基準(社外)にMVV・パーパスに関する条項を盛り込んだうえで、表彰制度などを介して定期的にMVV・パーパスについてリマインドするなどして経営陣の本気を見せましょう。やはり大規模な組織である以上、仕組みを整備しなければ一発屋的な取り組みで終わってしまいます。

次に言動について、社長を筆頭とした経営陣は何度も何度もMVV・パーパスについて語り、またMVV・パーパスに相応しくない投資は徹底的に拒否するなど、言葉と行動でMVV・パーパスに対する本気を見せましょう。社員から「あんなに大々的に策定したのに、言動が伴っていないよ」と思われたら終わりです。経営陣の言動を踏まえ、社員は自分たちの言動を考えるということを忘れないでください。

このように、策定時はできる限り多くの社員を巻き込み、策定した後にも制度・言動で本気を示すことができれば、MVV・パーパスは社内に浸透していくはずです。ただし、どんなに上手くいっても数年程度はかかるため、長い目で見てじっくりと対応していく必要があります。根気強くいきましょう。

まとめ:理念を活かす企業はなぜ強いのか

大企業にとって、MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)やパーパスは単なるスローガンではなく、組織の方向性を示し、数千〜数万人規模の社員を同じ目標に向かわせる羅針盤です。

しかし、現実には形骸化し、「存在はしているが誰も意識していない」という状態に陥っている企業も少なくありません。

ソニーやAmazonの事例が示すように、理念は経営陣の思いを明文化するだけではなく、策定プロセスに社員を巻き込み、日常の意思決定や業務行動に結びつけ、制度や評価に反映させることで初めて力を発揮します。

逆に、発表して終わりの額縁理念は、社員の共感を得られないどころか、経営の信頼性を損なうリスクにも繋がります。

大企業だからこそ、トップメッセージの発信力、制度設計の影響力、社員一人ひとりの行動量は圧倒的です。その力を理念浸透に向けて活かすことができれば、MVV・パーパスは単なる言葉を超え、企業文化と業績を支える基盤となります。

もし、MVVやパーパスの言語化や社内展開にお悩みであれば、私たち「Business Jungle MVV・パーパス策定」がお手伝いできるかもしれません。外資戦略コンサルやデザイナー出身者を含む多様な専門チームが、あなたの会社らしいMVV・パーパスを共にかたちにします。

目次