MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)やパーパスは、企業がどこを目指し、どのようにたどり着くべきかを示す羅針盤です。

VUCA(Volatility/変動性、Uncertainty/不確実性、Complexity/複雑性、Ambiguity/曖昧性)と呼ばれる流動的で不確実な時代が到来し、世界規模でESG投資の拡大やSDGs(持続可能な開発目標)の推進が起こった結果、企業の社会的責任を求める声が大きくなり、MVVやパーパスを軸にした経営のニーズが増大しているといった次第です。

しかしながら、こうした一種の流行に流されてなんとなくMVV・パーパスを策定したものの、社内に一切浸透していない企業が多くあります。

この記事では、こうしたお飾りのMVV・パーパスにならないようにするための施策について、徹底的に解説しています。ぜひご覧いただき、意味のあるMVV・パーパス経営を実現してください!

なお、わたしたち「Business Jungle MVV・パーパス策定」と一緒にMVV・パーパスを策定したい方は、いつでもご連絡ください。外資戦略コンサルやデザイナー出身者を含む多様な専門チームが、全力でサポートさせていただきます!

.png)

本記事の監修 松浦英宗(まつうらえいしゅう)

創業・事業成長に必要なサービスをオールインワンで提供するBusiness Jungleの代表。

外資系戦略コンサルティング会社(アーサー・ディ・リトル・ジャパン)などにおいて、事業戦略立案やMVV・パーパスの策定・浸透に関する豊富な経験を有する。

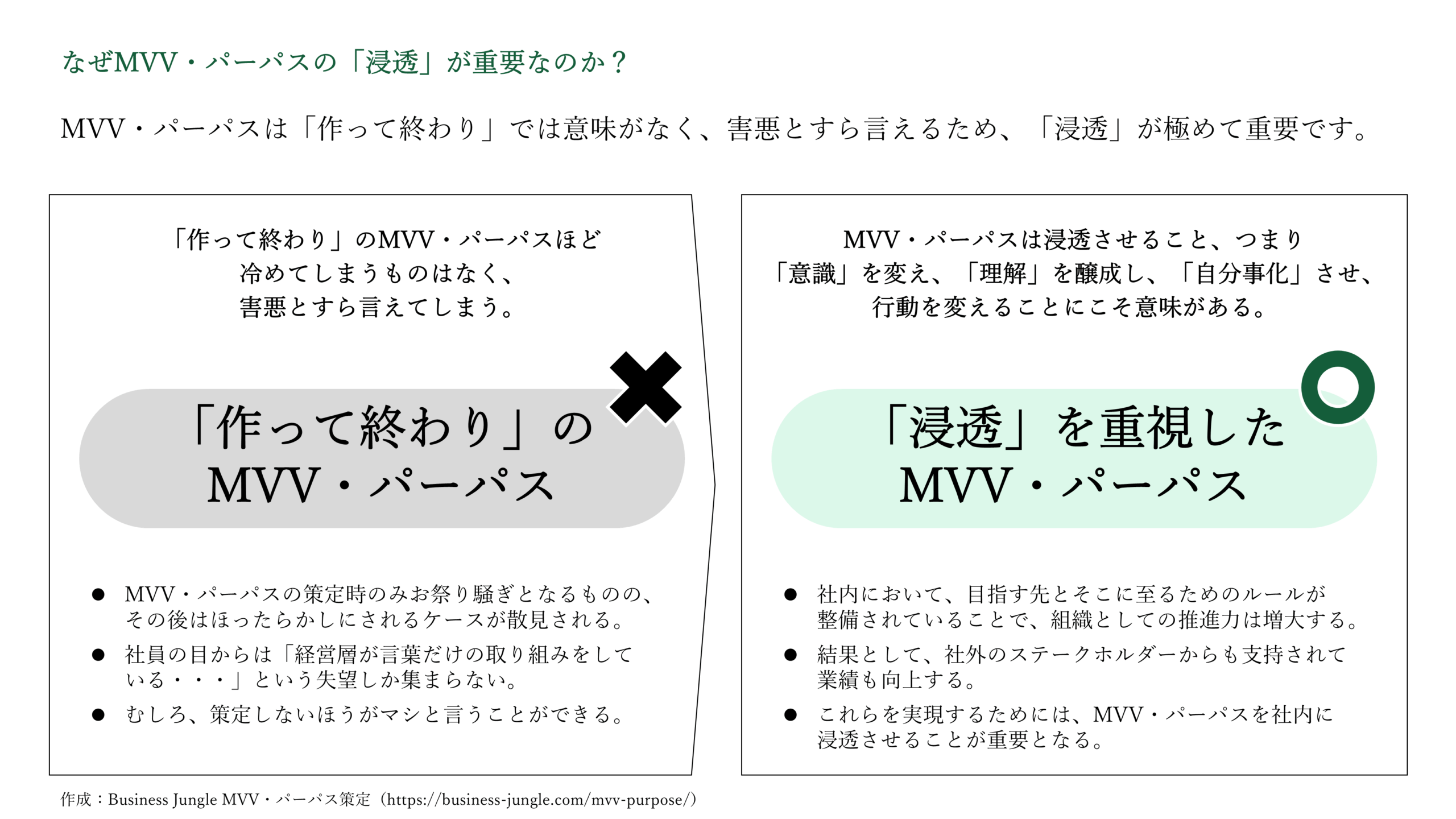

なぜMVV・パーパスの「浸透」が重要なのか

あなたの所属している会社や誰もが知っている大企業においても、大層立派そうなミッション(果たすべき使命)・ビジョン(将来の理想的な姿)・バリュー(大切にしたい価値観)・パーパス(存在意義)を掲げているものの、まったく実態が伴っておらず冷めた目で見てしまうような経験はないでしょうか。

MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)やパーパスを策定・浸透させることで、確かに大きなメリットがあります。社内において、目指す先とそこに至るためのルールが整備されていることで、組織としての推進力が増大し、社外のステークホルダーからも支持されて業績も向上します。

しかしながら、多くの企業においては、MVV・パーパスの策定時のみお祭り騒ぎとなるものの、その後はほったらかしにされるケースが散見されます。これでは、社員の目からは「また経営層が言葉だけの取り組みをしているよ・・・」という失望しか集まりません。むしろ、策定しないほうがマシなケースと言うことができるでしょう。

MVV・パーパスは「作って終わり」ではまったく意味がなく、害悪とすら言えます。最も重要なことは、作った内容を社員に意識させ、理解してもらい、自分事化してもらい、そして行動を変えてもらうこと。

作った後の「浸透」がMVV・パーパスの肝です。これは数ヵ月レベルでの取り組みではなく、絶えず取り組む必要がある終わりなき活動です。次章からご紹介する施策を代表例として、ぜひ自社に最適な施策を企画・実行してください!

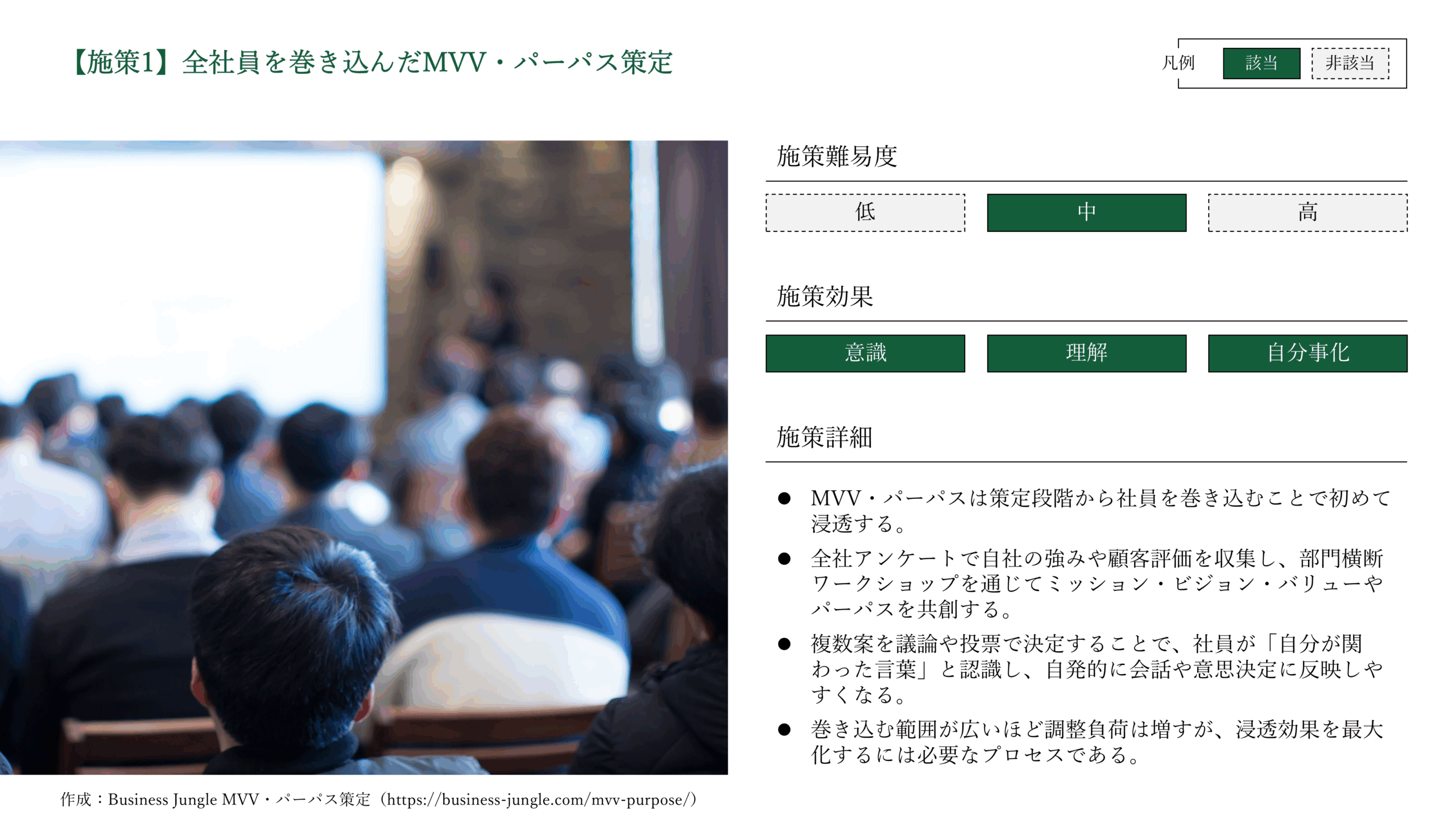

【施策1】全社員を巻き込んだMVV・パーパス策定

浸透の第一歩は、策定プロセスの段階から社員を巻き込むことです。

トップダウンで経営陣だけが決めた言葉は、現場にとって押し付けと感じられやすく、浸透しません。そこで、全社アンケートで社員が考える自社の強みや顧客から評価されている点を収集し、その結果をもとに部門横断のワークショップを開催するなど、MVV・パーパスを全社員一丸となって共創します。

その後、経営陣と現場メンバーで議論を重ねて最終案を発表する、あるいは複数案から全社員による投票を実施することで、社員は「自分も策定に関わった」と感じ、完成した言葉を自分ごととして語りやすくなります。結果として、策定直後から社員の会話や意思決定にMVV・パーパスが自然に登場するようになります。

MVV・パーパスの策定に参加する人員が増えれば増えるほど、検討の難易度が跳ね上がることは事実です。しかしながら、「MVV・パーパスは浸透させることに意味がある」という目的に立ち戻ると、全社員を巻き込むことは避けては通れないでしょう。

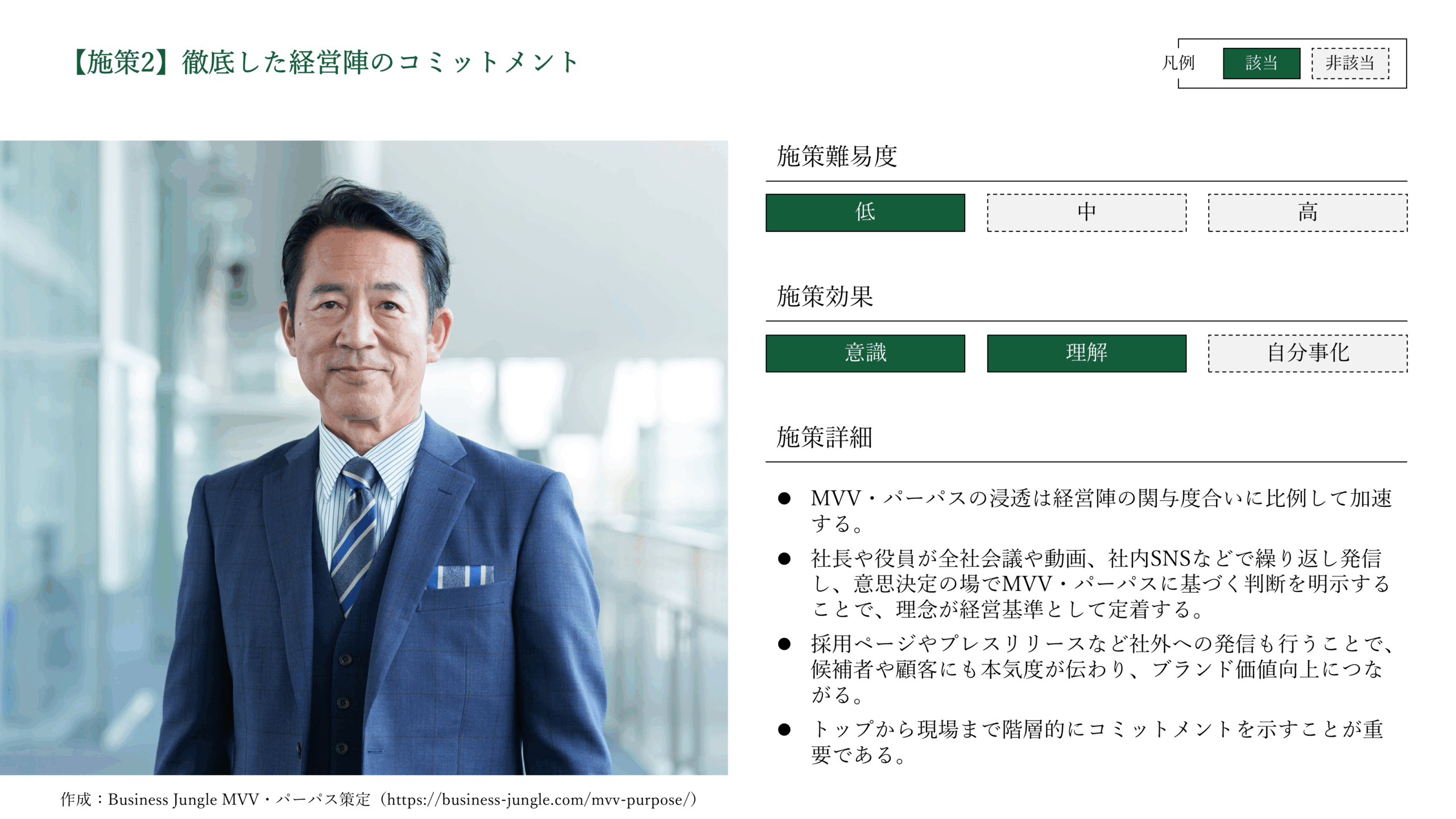

【施策2】徹底した経営陣のコミットメント

MVV・パーパスの浸透は、経営陣のコミットメントが強ければ強いほど加速します。

一度発表しただけで終わりではなく、社長や役員が全社会議や動画配信、社内SNSなどあらゆる場面で繰り返し語り、社員に「これは経営の本気のメッセージだ」と認識させる必要があります。また、意思決定の場で「この施策は私たちのMVV・パーパスに沿っているか?」などと公開の場で問いかける姿勢を見せると、言葉が生きた基準として定着します。

さらに、採用ページやプレスリリースなど対外的な発信でもトップが理念を語ると、社外の候補者や顧客にも本気度が伝わり、ブランド価値も高まります。

トップのコミットメントを示すためにも、MVV・パーパス検討のリーダーは社長とし、社長から役員、役員から部長、部長から課長、課長から一般社員というかたちで、MVV・パーパスに対する本気を示し、広めていきましょう。

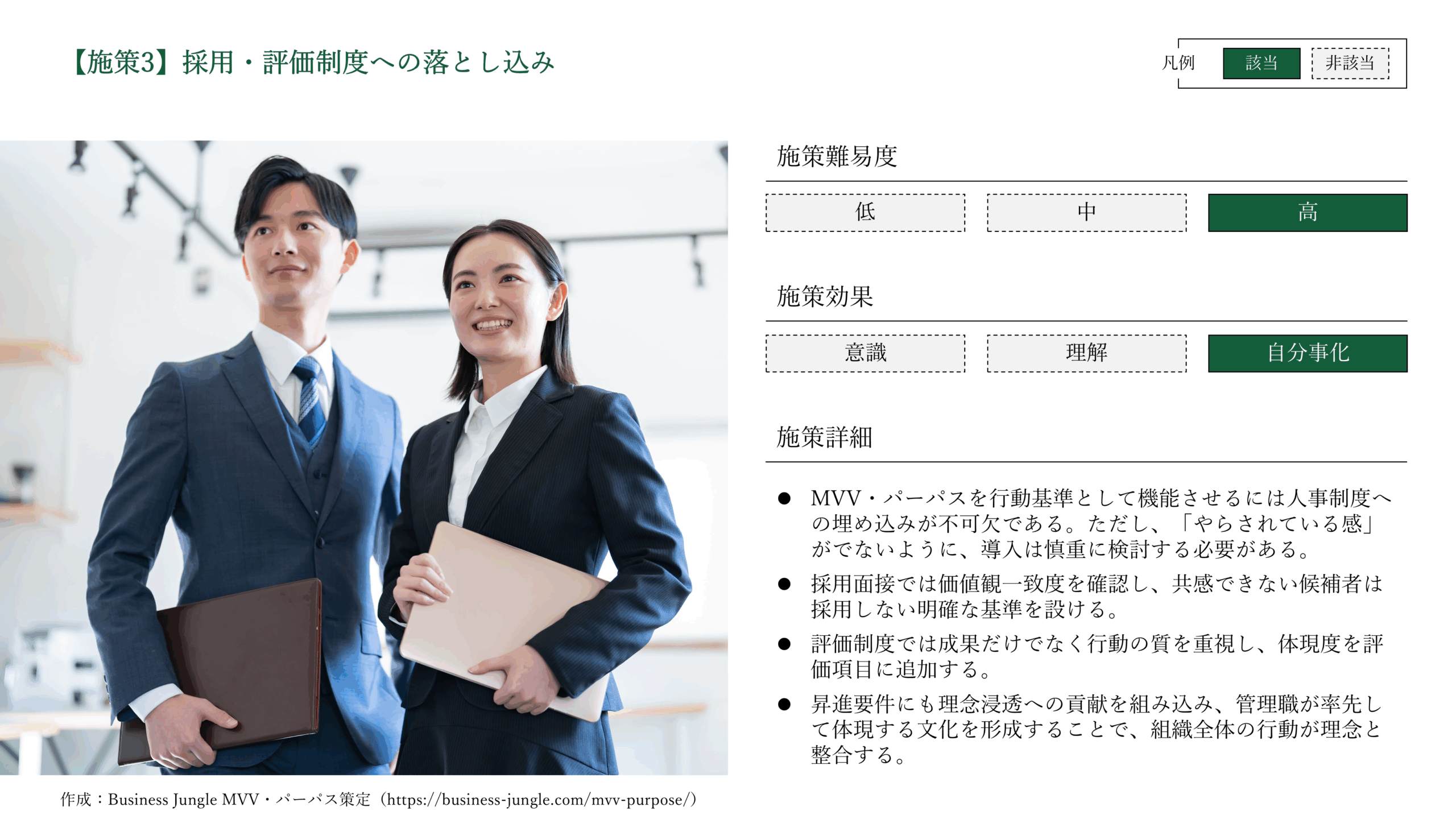

【施策3】採用・評価制度への落とし込み

MVV・パーパスを単なるスローガンではなく行動基準として機能させるためには、人事制度と結びつけることが欠かせません。

採用面接では候補者が自社のMVV・パーパスに共感できるかを確認し、共感できない候補者は採用しないという判断基準を明確にします。さらに、評価制度では成果だけでなく行動の質を重視し、MVV・パーパスの体現度を評価項目に加えます。昇進条件にも理念浸透の推進や体現が含まれると、社員は理念を日常的に意識するようになります。

このように、制度と連動させることで、社員が行動するたびに「会社が大切にする価値観」を意識する仕組みが整います。

【施策4】アワードの開催

MVV・パーパスを体現した行動を称えるアワードを定期的に開催することは、MVV・パーパス浸透の大きな力になります。

1年に1度など、立候補や推薦制でノミネートされた社員・取り組みを表彰するイベントを実施し、その具体的な行動や成功プロセスをストーリーとして共有します。受賞理由を動画や記事にまとめて社内に配信し、経営陣が直接感謝の言葉を伝えることで、理念を行動に移した社員が称賛される文化が生まれます。他の社員も「自分も体現者になろう」と自然に行動を変えるようになり、浸透がポジティブな循環を生みます。

【施策5】浸透状況のモニタリング・改善

MVV・パーパスの浸透は一度きりの取り組みで終わりではなく、継続的にモニタリングして改善を続ける必要があります。

半年ごとを目安に簡単な社内アンケートを行い、社員がどれだけ認識・理解・共感し、業務で活用しているかを数値化します。また、ワークショップや研修後には必ずフィードバックを収集し、満足度や実践度を測定します。

これらのデータを経営会議などで共有し、どの部署で浸透が進んでいないかを特定し、必要に応じて追加施策を打ちます。データで浸透度の変化を追えると、経営陣や人事が投資効果を把握しやすく、施策の優先順位も明確になります。

【施策6】個人MVV・パーパスの策定

組織全体のMVV・パーパスを出発点として、社員一人ひとりが自分自身の価値観や人生の目的を言語化する取り組みを行います。

まずは会社のMVV・パーパスを振り返り、自分のキャリアや人生の目標と照らし合わせる時間を設け、「自社のMVV・パーパスと自分のやっていること/やりたいことがどのように重なるか」を考えます。そのうえで、個人MVV・パーパスとしてまとめあげ、日々の業務で意識・実践してもらいます。

個人MVV・パーパスの実践状況については、人事評価のフィードバックタイミングなどで上長から確認するなど、策定して終わりにならないための工夫も必要です。

【施策7】MVV・パーパスの1on1実施

マネージャーと部下の1on1において、単なる業務進捗や評価の話だけでなく、MVV・パーパスを軸とした振り返りを行うと、日常業務での実践が習慣化します。

最近の仕事でどの行動がMVV・パーパスの体言につながったか、もっと体現できる方法は何かといった対話を行い、次回までの行動計画を設定します。こうした対話が繰り返されることで、理念がキャリア成長や評価と一体化し、社員が自然と理念に沿った行動を取るようになります。

【施策8】クリエイティブ制作・配布

MVV・パーパスは言葉だけでなく、視覚的にも訴求することで記憶に残ります。

オフィスの壁や共有スペースにポスターを掲示し、動画やインタビュー記事を制作して社内SNSで配信します。デスクトップの壁紙やSlack・Teamsの背景画像やスタンプに理念を取り入れると、日常的に目にする機会が増え、無意識に刷り込まれます。

デザインにはコーポレートカラーやブランドトーンを反映させることで、理念が企業文化の一部として感じられるようにしましょう。

【施策9】MVV・パーパス研修(オンボーディングを含む)

新入社員が入社したタイミングで、必ずMVV・パーパスの研修を行います。座学だけでなく、ケーススタディやロールプレイを交えて、理念が実際の判断や行動にどう影響するかを体感してもらうことが重要です。

既存社員に対しても半年や一年に一度のリフレッシュ研修を行い、最新の事例や現場の体現エピソードを共有することで、理念をアップデートする機会を作ります。

これにより、新旧問わず全社員が常に同じ方向を向いて行動できる状態が保たれます。

【施策10】MVV・パーパス組織の設置

理念浸透を一過性のキャンペーンで終わらせないためには、推進を専門に担うチームを設置することも有効です。

人事、広報、現場リーダーが参加するMVV・パーパス推進委員会(仮称)を立ち上げ、年間計画を策定し、ワークショップ、アワード、研修などを体系的に企画・実施します。さらに、各部署からアンバサダーを選出して現場に密着した浸透施策を展開すると、社内の隅々まで理念が浸透します。

この体制により、MVV・パーパスの浸透が一時的な施策ではなく、日常的な文化づくりの一部として定着します。

まとめ:MVV・パーパスは「浸透」が最も重要である

MVV・パーパスの浸透はゴールではなく、企業文化をつくり続けるために必要な終わりのない活動です。

策定から浸透、モニタリング、改善までのサイクルを継続的に回すことで、組織は迷わず進むための羅針盤を持ち続けることができます。すべての施策を一度に導入する必要はなく、まずは浸透状況のモニタリング・改善やトップのコミットなど取り組みやすいものから始め、徐々に評価制度や研修に展開していくのが現実的です。

小さな成功体験を積み重ねることで社内の共感が広がり、やがて理念は文化として定着し、社員が自然と行動する状態が実現します。

MVV・パーパスは「作って終わり」では絶対にダメ。「浸透」にこそ注力し、かたちだけのMVV・パーパスにならないように注意しましょう。

もし、MVVやパーパスの言語化や社内展開にお悩みであれば、私たち「Business Jungle MVV・パーパス策定」がお手伝いできるかもしれません。外資戦略コンサルやデザイナー出身者を含む多様な専門チームが、あなたの会社らしいMVV・パーパスを共にかたちにします。

目次